この記事では、報酬月額の算定の特例(法44条)のうち、随時改定の取扱いを解説しています。

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 健康保険法

- 保険者等 ⇒ 協会管掌の健康保険は厚生労働大臣(実務については機構)、組合管掌の健康保険は各健康保険組合

- 機構 ⇒ 日本年金機構

- 平成30年3月1日事務連絡 ⇒ 健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについてに関するQ&A〔健康保険法〕

- 令和5年6月27日機構あて事務連絡 ⇒ 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

この記事の「被保険者」は、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)、任意継続被保険者を除きます。

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。詳しくは免責事項をご確認ください。

報酬月額の算定の特例(随時改定)

保険者決定ではない随時改定(通常の随時改定)の学習を終えている認識で解説しています。

通常の随時改定の解説(継続した3か月の起算月の考え方など)は、こちらの記事をご参照ください。

この記事の解説における用語の定義

- ①昇給、降給、②ベースアップ、ベースダウン、③賃金体系の変更を総称して「固定的賃金の変動」と表記しています。

- 固定的賃金の変動が生じた月以後の「継続した3か月の間に受けた報酬 ÷ 3」を「3か月平均による報酬月額」と表記しています。

保険者等は、被保険者の報酬月額が、通常の随時改定(法43条1項)によると算定した額が著しく不当であると認めるときは、保険者等が算定する額を当該被保険者の報酬月額とします(法44条1項)

随時改定には「報酬月額の算定を困難」とする保険者決定はありません(法44条1項)

法44条1項の取扱いを保険者決定といいます。

(算定基礎届の保険者算定と月額変更届の保険者算定を区別するために、保険者決定としています。読みにくい場合は保険者算定に読替えてください)

なお、健康保険組合については、保険者決定の方法を規約で定める必要がある(法44条2項)ため、以降は、協会けんぽの健康保険を前提に解説します。

随時改定においては、次の①②の場合に保険者決定の対象となります(同旨 昭和36年1月26日保発4号、平成30年3月1日保発0301第8号)

- 固定的賃金の変動が遡及したため、それに伴う差額調整によって報酬月額に変動が生じた場合

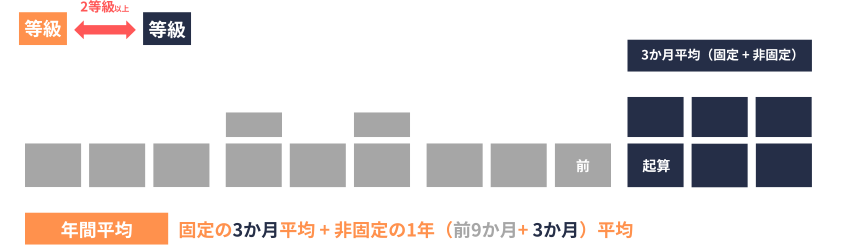

- 通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額と、年間平均額から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差がある場合

以降、解説の都合上、①を差額調整に伴う保険者決定、②を年間平均による保険者決定と表記しています。

標準報酬月額の改定の特例ではなく、報酬月額の算定の特例が保険者決定です。

厳密には「保険者決定の対象となる」と「随時改定を行う」はイコールではないため、たとえ保険者決定であっても、基本的には次の①~③(通常の随時改定の要件)を満たす場合に随時改定が行われます。

- 固定的賃金の変動が生じた(昭和36年1月26日保発4号)

- 報酬支払の基礎となった日数(以下、支払基礎日数)が、継続した3か月とも17日(4分の3未満短時間労働者である被保険者は11日)以上である(法43条1項、法施行規則24条の2)

- 改定後の標準報酬月額の等級と、現在(改定前)の標準報酬月額の等級との間に、2等級以上の差がある(前掲通達)

保険者決定は、あくまで「報酬月額」を計算するための方法の一つとして考えてください。

差額調整に伴う保険者決定

結論としては、昇給差額は報酬の総額から差し引き、降給差額は報酬の総額から差し引きません。つまり、いずれも差額調整前の報酬を報酬月額として保険者決定します。

固定的賃金の変動が遡及したため、それに伴う差額調整によって報酬月額に変動が生じた場合は、保険者決定の対象です(昭和36年1月26日保発4号)

上記の場合に保険者が算定する報酬月額は、随時改定されるべき月以降において受けるべき報酬月額となります(前掲通達)

具体的には、差額調整前の報酬に基づいて報酬月額を保険者決定し、その報酬月額に基づいて標準報酬月額が改定されます(同旨 令和5年6月27日機構あて事務連絡 問10)

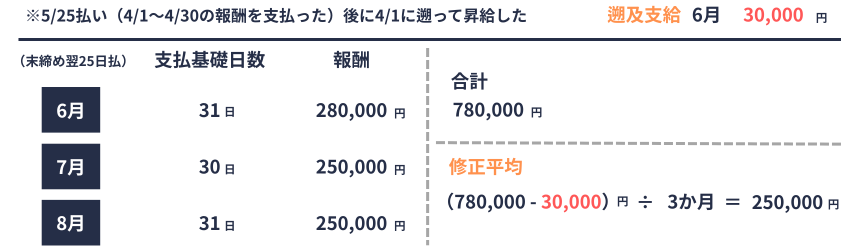

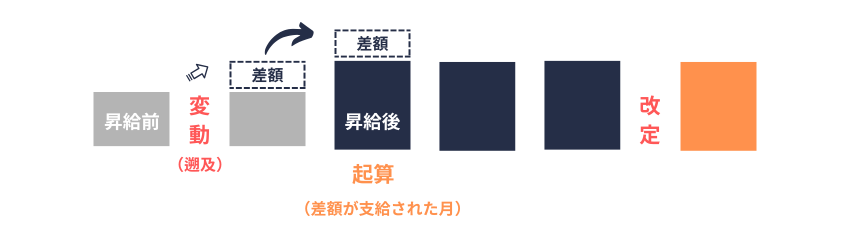

昇給差額の支給

遡って昇給したケースを例に、随時改定(保険者決定)を行うまでの手順を整理しておきます。

- 固定的賃金の変動が生じた月以後の継続した3か月の間の「起算月」は、昇給差額が支給された月です。

- 昇給差額が支給された月以後3か月間(いずれも支払基礎日数の要件を満たす必要あり)に受けた報酬の総額から「昇給差額」を差し引いて、差し引き後の額を3で割って「報酬月額」を保険者決定します。

- ②の報酬月額から算出した等級と、現在の等級との間に、標準報酬月額の等級区分で2等以上の差が生じれば随時改定を行います。

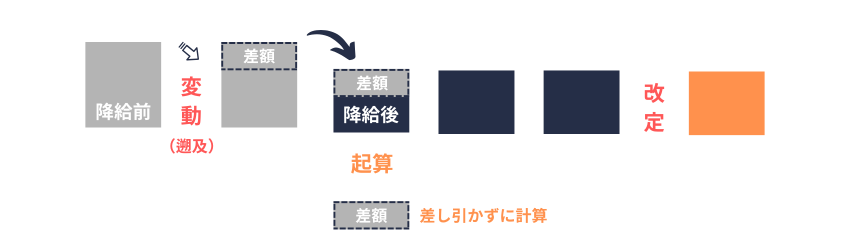

降給差額の控除

遡って降給したケースも同様です。降給が遡る場合は「降給差額」を差し引かずに(つまり差額調整前の報酬により)保険者決定し、標準報酬月額の等級区分で2等以上の差が生じるかを判断します(令和5年6月27日機構あて事務連絡 問10)

なお、降給差額を賃金から控除すること自体には、労基法24条を考慮する必要があります。

差額調整に伴う保険者決定は以上です。

年間平均による保険者決定(随時改定)

つづいて、年間平均による保険者決定(随時改定に係る取扱い)を解説します。

年間平均による保険者決定(定時決定)は、こちらの記事をご参照ください。

社労士試験で出題されているため、通達を載せておきます。

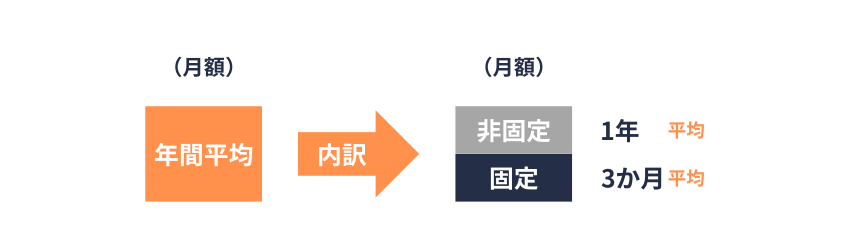

3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額)と、昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月又は降給月前の継続した9か月及び昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額)との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差がある場合は、保険者算定の対象とすること。

社労士試験では、上記「改正の概要」にある「9か月」を「12か月」に改変して出題されました。

通達にあるとおり、制度としては、昇給(報酬が増額する固定的賃金の変動)のみならず、降給も年間平均による保険者決定の対象となります。

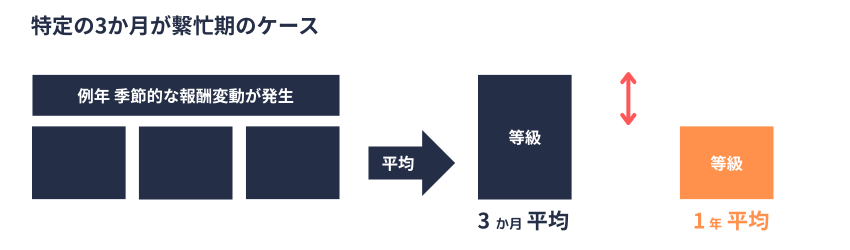

ただし、実際問題としては、「昇給」かつ「固定的賃金の変動以後の継続した3か月が繫忙期」のケースを想定した制度です。

この記事でも上記のケースを前提に解説しています。

通達(平成30年3月1日保保発0301第1号)にあるとおり、年間平均による保険者決定の対象となるには、「昇給月又は降給月以後の継続した3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額と、年間平均額から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差があり」「当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる」必要があります。

「昇給」については、定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定は「年間平均による保険者決定」の対象外とされています(後述します)

これを「降給」に当てはめると、単年度のみの特別な降給はあっても、「定期降給」はおそらくない(できない)ため、実質的には「昇給」を対象とした制度といえます。

また、年間平均による保険者決定の対象となっても、実際に保険者決定を行うためには、被保険者の同意を得た上での、事業主の申立てが必要となります(後述します)

昇給かつ特定の3か月が閑散期のケース

昇給月以後の継続した3か月間が閑散期(オフシーズン)のケースも制度の対象ですが、報酬の平均額を比較すると「年間平均額」が「3か月平均」よりも高いケースになるため、通常の随時改定よりも等級を上げるための申立てになります。

「等級を上げるために申立てを行う者はいない」とはいいませんが、制度が設けられた経緯からすると一般的ではありません。

これらの理由から、この記事では、「昇給」かつ「固定的賃金の変動以後の継続した3か月が繫忙期」を前提に解説します。

ちなみに、通達における昇給又は降給は、「固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職による休職給を受けた場合を含まない」の意味で使用されています(平成30年3月1日保発0301第8号)

このタブ内(参考)の解説は以上です。

学習のポイントとしては、「固定的賃金 + 非固定的賃金」の1年間の平均額ではなく、「3か月間の固定的賃金の平均額 + 1年間の非固定的賃金の平均額」が、固定的賃金の変動時の年間平均額となります。

「結局何をするんだっけ?」となった際は、「非固定的賃金の1年間の平均額を計算する!」を思い出してください。

保険者決定の対象

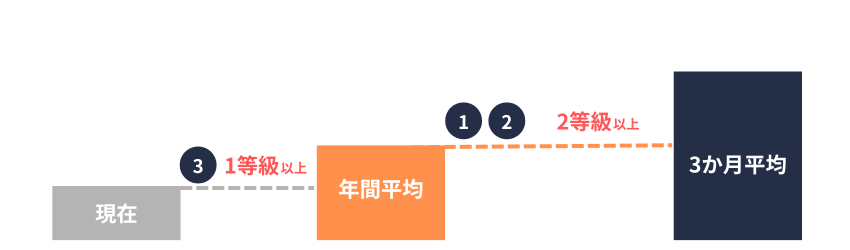

固定的賃金の変動(昇給)が生じ、特定の3か月が繫忙期の場合は、次の①~③をいずれも満たすならば、年間平均による保険者決定の対象となります。

- 「3か月平均による報酬月額」から算出した標準報酬月額による等級と「固定的賃金の変動時の年間平均額」から算出した標準報酬月額による等級との間に2等級以上(*1)の差がある(平成30年3月1日保発0301第8号)

- ①の「2等級以上」の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる(前掲通達)

- 「固定的賃金の変動時の年間平均額」により算出した標準報酬月額による等級と「現在」の等級との間に1等級でも差が生じる(前掲通達)

(*1)一方が49級で他方の報酬月額が141.5万円以上、または一方が2級で他方の報酬月額が5.3万円未満の場合は、1等級差でも保険者決定の対象です(平成30年3月1日事務連絡 Q15)

(厳密には、①②に該当すると保険者決定となるものの、③を満たさないと随時改定が行われません)

結論としては、特定の3か月が繫忙期のケースは、③①を満たすと「現在」の等級と「3か月平均」の等級との間にも2等級以上の差が生じます。

(なお、昇給したにもかかわらず、3か月平均の等級が現在の等級よりも下がるケース、年間平均の等級が現在の等級よりも下がるケースは、いずれも随時改定が行われません)

①における「3か月平均による報酬月額」は、通常の随時改定(法43条1項)の規定により算出します(同旨 平成30年3月1日保発0301第8号)

(このため、3か月平均による報酬月額は、支払基礎日数の要件を満たしている前提で算出されています)

①③における「固定的賃金の変動時の年間平均額」は、後述します。

「年間平均による保険者決定」における保険者が算定(保険者決定)する報酬月額は、固定的賃金の変動時の年間平均額から算出した報酬月額となります(前掲通達)

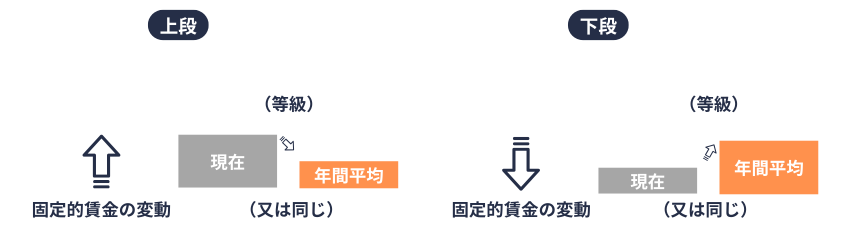

年間平均による保険者決定に係る随時改定の要件

年間平均による保険者決定を行う場合であって、次のいずれかに該当すると、随時改定は行われません(同旨 前掲通達)

- 固定的賃金の変動はプラスでも、「固定的賃金の変動時の年間平均額」により算出した標準報酬月額による等級が「現在」の等級を下回る(又は同じ)場合

- 固定的賃金の変動はマイナスでも、「固定的賃金の変動時の年間平均額」により算出した標準報酬月額による等級が「現在」の等級を上回る(又は同じ)場合

標準報酬月額の改定

年間平均による保険者決定を行う場合は、本来は「3か月平均による報酬月額」に基づく等級で改定する取扱いにかかわらず、固定的賃金の変動時の年間平均額に基づく等級に改定されます(同旨 前掲通達)

なお、年間平均による保険者決定は「申立て」が必要となるため、保険者決定の要件を満たしても、申立てをしない選択も可能です。

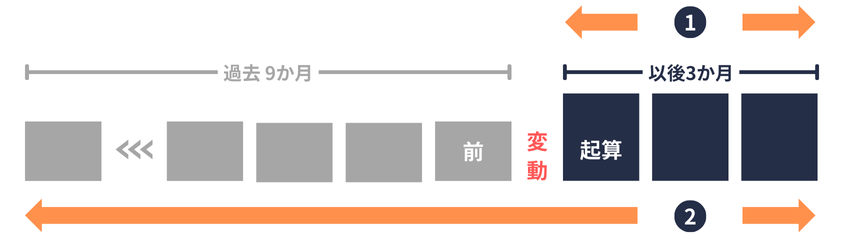

固定的賃金の変動時の年間平均額とは、次の①の月平均額(3か月の平均額)に②の月平均額(12か月の平均額)を加えた額をいいます(同旨 平成30年3月1日保発0301第8号)

- 固定的賃金の変動が生じた月以後の継続した3か月間に受けた「固定的賃金」

- 固定的賃金の変動が生じた月前の継続した9か月及び月以後の継続した3か月の間に受けた「非固定的賃金」

3か月平均による報酬月額(以後3か月における、固定的賃金 + 非固定賃金)による等級と比較するために、固定的賃金の変動時の年間平均額(① + ②)を計算します。

①は、変動後の固定的賃金(基本給など)に基づいて計算した、固定的賃金の3か月平均です。

②は、非固定的賃金(残業代など)の12か月(1年)平均です。

ただし、②は必ず12か月の平均とはいえず、「年間平均の対象となる月に受けた非固定的賃金 ÷ 対象月数」で算定します(平成30年3月1日事務連絡 Q7)

簡単にいうと、②の計算に含まれる「月」や「報酬」には基準があります。

(①は通常の随時改定と同じ基準です)

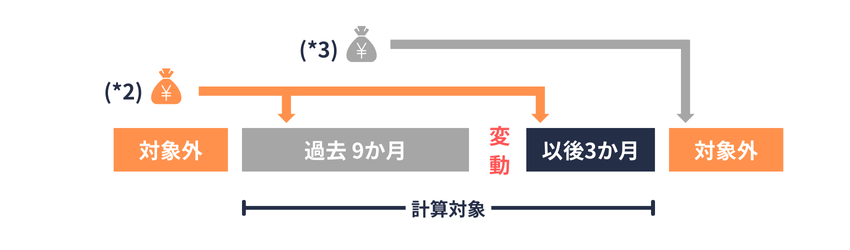

以降、解説の都合上、「固定的賃金が変動した月前の継続した9か月及び月以後の継続した3か月の間」を次のように分解して解説しています。

- 固定的賃金の変動が生じた月前の継続した9か月を「過去9か月間」

- 固定的賃金の変動が生じた月以後の継続した3か月を「以後3か月間」

- 過去9か月間及び以後3か月間を「過去9か月~以後3か月の1年間」

標準報酬月額が改定される月ではなく、固定的賃金の変動が生じた月を基準に「前」と「以後」に分かれます。

「過去9か月~以後3か月の1年間」に受けた非固定的賃金の月平均額(直前の②)は、次の基準により算定します(同旨 平成30年3月1日事務連絡 Q8、Q9、Q10、Q13)

- 支払基礎日数が17日以上の月を対象とします。

- (4分の3未満)短時間労働者である被保険者については、支払基礎日数が11日以上の月を対象とします。

- 各月の「被保険者の区分」が異なる場合は、給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により、当該月が算定の対象になるか判断します。

- 支払基礎日数の要件を満たさない月、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月、一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は計算対象から除外します。

- 月の途中(給与計算期間の途中)に入社した場合の入社月や再雇用により資格の得喪が生じた月は、計算の対象になりません(その月を計算対象から除外します)

- 「過去9か月〜以後3か月の1年間」に複数回、固定的賃金の変動が起こった場合

計算対象となる月であれば、固定的賃金の変動が反映された報酬も含めて月平均額を計算します。 - 遅れていた給与を受けた場合

本来は「過去9か月」より前の期間に支払うべき給与の遅配分を「過去9か月〜以後3か月の1年間」に受けた場合は、遅配分を除いて、報酬月額の平均を計算します(*2) - 給与の支払いが遅れる場合

本来は「過去9か月」の期間内に支払うべき給与の一部が、固定的賃金の変動が生じた月から4か月目(以後3か月の翌月)以降に遅配される場合は、本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算します(*3)

(*2)(*3)の解説は下のタブに格納しておきます。

(*2)給与の遅配を受けた場合は、遅れて受けた分の給与を差し引いて、差額調整前の報酬で計算します。昇給差額を受けた場合の差額調整に伴う保険者決定と同じ考え方です。

(*3)給与が遅配される場合は、給与の支払いが遅れた「月」そのものを計算から除外します。降給差額を控除した場合の差額調整に伴う保険者決定と異なる取扱いです。

なお、労基法24条違反は別に考慮するとしても、本来は「過去9か月」の期間に支払うべき給与を「以後3か月」の終了までに清算した場合は、「過去9か月〜以後3か月の1年間」の総額としては変わらないため、(*3)の取扱いの対象外です。

取扱いの見分け方としては、「過去9か月〜以後3か月の1年間」からみると、(*3)のケースのみ未来のはなしです。

異動、入社

年間平均による保険者決定の対象となる部署に異動した場合は、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算します(前掲事務連絡 Q12)

また、「以後3か月」以外に計算対象の月が1か月でもあれば、入社して1年未満の者も年間平均による保険者決定の対象となります(前掲事務連絡 Q11)

年間平均による保険者決定の対象となるには、「3か月平均による報酬月額(通常の随時改定)」と「固定的賃金の変動時の年間平均額」との間に、標準報酬月額の等級区分で2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる必要があります(要件の解説を参照)

この、「業務の性質上例年発生することが見込まれる」とは、業種や職種の特性上、基本的に特定の3か月が繁忙期に当たるため、その期間中の残業手当等が他の期間と比べて多く支給されるなど、例年季節的な報酬変動の発生が想定されるケースをいいます(前掲事務連絡 Q2)

なお、特定の3か月が繫忙期に当たるとは、「3か月間すべてが繫忙期」という意味ではなく「3か月のうちに繫忙期が1か月でもある」という意味です(同旨 前掲事務連絡Q3)

「年間平均による保険者決定」の対象か否かは、次の基準が示されています(同旨 前掲事務連絡 Q5、Q2、Q3)

- 年間平均による保険者決定の対象となるかの判断は、事業所全体に季節的な報酬変動が起こるケースを除き、特定の時期に報酬変動が起こる部署や役職を単位として行います。

- 定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定は対象外です。

- 業務の一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定は対象外です。

- 転居に伴う通勤手当の支給による改定は対象外です。

- 産前産後休業や育児休業を終了した際の改定は対象外です。

- 「3か月平均による報酬月額(通常の随時改定)」と「固定的賃金の変動時の年間平均額」との間に、標準報酬月額の等級区分で2等級以上の差があれば、繫忙期が1年間に複数回あったとしても対象です。

例えば、次のように様々な業種等が考えられます(前掲事務連絡 Q4)

① 特定の時期が繁忙期となる業種

- 収穫期を迎える農産物の加工の業種

- 取り扱う魚種の漁期により加工作業が生じる水産加工業等の業種

- 夏・冬季に繁忙期を迎えるホテル等の業種

② 特定の時期が繁忙期となる部署

- 業種を問わず、人事異動や決算など特定の時期が繁忙期となり残業代が増加する総務、会計等の部署

③ 特定の時期の報酬平均が年間の報酬平均よりも低くなる業種

- 夏・冬季に閑散期を迎えるホテル等の業種

年間平均による保険者決定(随時改定)を申立てるに当たっては、事業主は、保険者等に対して、次のいずれも提出する必要があります(平成30年3月1日保保発0301第1号)

- 被保険者が年間平均による保険者決定の要件に該当すると考えられる理由を記載した、事業主の申立書(月額変更届の備考欄に、この申立てする旨を附記することも必要です)

- 上記の事業主の申立てに関する被保険者の同意書

- 「以後3か月間」に受けた固定的賃金、「過去9か月~以後3か月の1年間」に受けた非固定的賃金等を記載した書類

年間平均による保険者決定の対象となっても、申立てをしない選択も可能です。

申立てがなければ通常の随時改定の方法により標準報酬月額が改定されます(平成30年3月1日事務連絡 Q18)

また、事業所(部署)単位で同意を得る必要はなく、同意がなかった被保険者については、通常の随時改定が適用されます(同旨 前掲事務連絡 Q18)

(毎年申立てする場合は、被保険者の同意書も毎年提出が必要です)

なお、申立書と被保険者の同意書の記載内容に関して、健康保険と厚生年金保険との間で異なる内容とすることは認められません(前掲事務連絡 Q20)

随時改定の方法の訂正

随時改定の方法を遡って訂正できるか否かは、次の取扱いとなります(前掲事務連絡 Q26)

- 通常の随時改定から年間平均の保険者決定への訂正は可能です

- 年間平均の保険者決定から通常の随時改定への訂正はできません(*5)

(*5)通常の随時改定では算定した額が著しく不当になるため保険者決定しています。よって、②です。ただし、被保険者が年間平均の保険者決定の説明を十分に聞いていない場合等については、理由書等の提出を求め、状況を十分確認のうえ対応されたい とも示されています。

一時帰休に伴う低額な休業手当等が支払われたことによる随時改定の場合(一時帰休中の者)には、年間平均による保険者決定は適用されません(平成30年3月1日事務連絡 Q14)

なお、一時帰休の開始とは無関係な「固定的賃金の変動」を契機とした随時改定の場合は、「過去9か月~以後3か月の1年間」に受けた非固定的賃金の月平均額の計算の際に、「一時帰休に伴う休業手当等を受けた月」を計算対象から除外します(報酬月額の平均の取扱いの解説を参照)

解説は以上です。

保険者決定は、厳密には「報酬月額を保険者決定により算定する」と「随時改定を行う」とを区別する必要があります。

実務においては「保険者決定により随時改定を行えるか否か」を直接判断するため、規定(条文や通達)をベースにした問題を解く際はケアレスミスに気を付けてください。

(一般的には、随時改定を行える場合を考慮した上で、年間平均による保険者決定の要件が説明されています)

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 昭和36年1月26日保発4号(健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて)

- 平成30年3月1日保発0301第8号(「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について〔健康保険法〕)

- 平成30年3月1日保保発0301第1号(「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について〔健康保険法〕)

- 平成30年3月1日事務連絡(「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について」に関するQ&Aについて〔健康保険法〕)

- 令和5年6月27日事務連絡(「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について〔健康保険法〕)