この記事では、労働組合法から次の事項を解説しています。

- 労働委員会

- 不当労働行為

- 不当労働行為の救済申立て制度

記事中の略語は次の意味で使用しています。

- 法、労組法 ⇒ 労働組合法

- 労調法 ⇒ 労働関係調整法

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。詳しくは免責事項をご確認ください。

目次 非表示

労働委員会

はじめに、労働委員会について解説します。

ごくごく単純化すると、労働委員会とは、労使間のトラブル(後述する不当労働行為など)を審査したり、労働争議(ストライキが発生している状態など)について調整をする行政機関です。

(労働基準監督署のように違法行為を取り締る機関ではありません)

労働委員会は、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)各同数で組織されます(法19条1項)

また、労働委員会は、中央労働委員会および都道府県労働委員会が設けられています(法19条2項)

- 中央労働委員会(厚生労働省の所轄)

⇒ 各委員は内閣総理大臣が任命します(法19条の3第2項) - 都道府県労働委員会(都道府県知事の所轄)

⇒ 各委員は都道府県知事が任命します(法19条の12第3項)

労働委員会は国または都道府県の機関(行政委員会)として設置されますが、労働組合法および労働関係調整法に規定する権限を国や都道府県から独立して行います(労組法施行令16条)

中央労働委員会の担当する業務は次のとおりです(法19条3項)

- 労働組合が労組法の規定に適合する旨の証明(法5条、11条)、労働協約の地域的な一般的拘束力(法18条)、規則制定権(法26条)の規定による事務

- 不当労働行為事件の審査等(不当労働行為による事件の処理をいいます)に関する事務

- 労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関する事務

- 公益事業等の労働争議に対して内閣総理大臣が行う緊急調整についての事務(労調法35条の2、35条の3の規定による事務)

- その他法律(法律に基づく命令を含む)に基づき中央労働委員会に属させられた事務

ちなみに、法26条の規則制定権に基づいて、労働委員会規則が定められています。

都道府県労働委員会の担当する業務は次のとおりです(地方自治法202条の2第3項)

- 労働組合の資格の立証を受け及び証明を行う

- 不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧める

- 労働争議のあっせん、調停及び仲裁を行う

- その他労働関係に関する事務を執行する

二つ以上の都道府県にわたり、又は全国的に重要な問題に係る事件のあっせん、調停、仲裁及び処分については、中央労働委員会が優先して管轄します(法25条1項)

集団的労使紛争、個別的労使紛争

- 集団的労使紛争とは、団体交渉や争議行為、後述する不当労働行為などの労働組合と使用者とのトラブルをいいます。

- 個別的労使紛争とは、雇止め、配転命令の拒否などの労働者個人と使用者とのトラブル(明らかな法令違反は除きます)をいいます。

集団的労使紛争は、中央労働委員会、都道府県労働委員会ともに取扱います。

個別的労使紛争については、都道府県労働委員会はあっせんを行うこともできます(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律20条)

中央労働委員会については、個別的労使紛争の取扱いはありません。

労働委員会については以上です。

不当労働行為

続いて、不当労働行為を解説します。

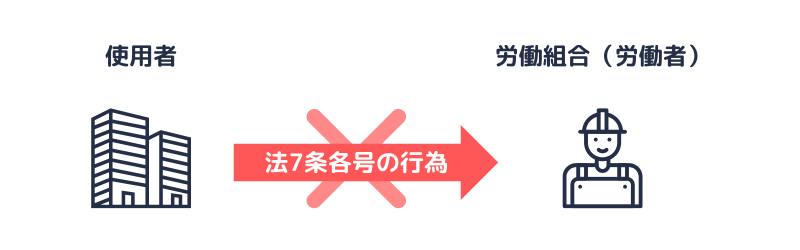

不当労働行為とは、使用者による次の行為をいいます。

- 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(法7条1号)

- 正当な理由がなく団体交渉を拒否すること(法7条2号)

- 労働組合への支配介入、経費援助(法7条3号)

- 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(法7条4号)

不当労働行為は労働組合法で禁止されています(法7条)

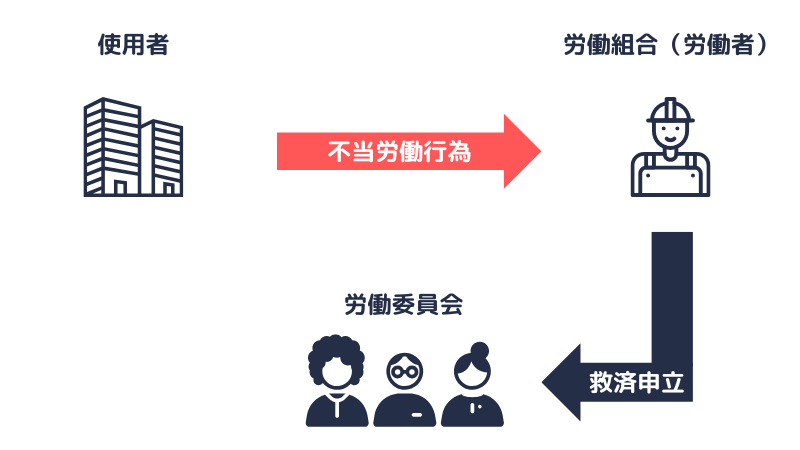

使用者が不当労働行為をした場合は、労働者側はその旨を労働委員会に申し立てること(不当労働行為の救済申立て)ができます(法27条)

以降、それぞれの不当労働行為を解説します。

- 労働組合の組合員であること

- 労働組合に加入し、又は結成しようとしたこと

- 労働組合の正当な行為をしたこと

労働者が上記のいずれかに該当することを理由に、使用者が次の①又は②の行為をすることは、不当労働行為として禁止されています(法7条1号)

- その労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをすること

- 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる黄犬契約を禁止する規定です)

ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することは妨げられません(法7条1号ただし書)

ユニオン・ショップ協定

法7条1号ただし書の労働協約(いわゆるユニオン・ショップ協定)は、特定の工場や事業場に雇用される労働者の過半数を代表する労働組合と締結した場合に認められます。

なお、労働者の過半数を代表する労働組合とのユニオン・ショップ協定であっても、その効力は、次の①または②の者に対しては及ばないと解されています(最一小判 平元.12.14 三井倉庫港運事件)

- 協定を締結している組合とは別の組合に加入している者

- 協定を締結している組合から脱退し又は除名されたが、別の組合に加入したり、新たな組合を結成した者

趣旨はおおむね次のとおりです(前掲 三井倉庫港運事件)

- 労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(以下「締結組合」という。)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきである。

- ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。

- したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである。

次の行為は不当労働行為として禁止されています(法7条2号関係)

- 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと(法7条2号)

- 誠実交渉義務に違反すること(最二小判 令4.3.18 山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件ほか)

誠実交渉義務とは、使用者は必要に応じてその主張の論拠を説明し、その裏付けとなる資料を提示するなどして、団体交渉に誠実に応じる義務をいいます(前掲 山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件)

法7条2号に誠実交渉義務は明記されていませんが、単に団体交渉の場に就くだけでは「団体交渉をした」とはいえません。なお、使用者には、労働組合の要求を受け入れたり、要求に対して譲歩する義務まではありません。

(「誠実」の文言は、交渉の結果ではなく、交渉の姿勢にかかかるイメージです)

合意の成立が実質的に見込まれない状況における誠実交渉義務については、後述します。

ちなみに、団体交渉を拒むことのできる「正当な理由」については、個別の事情により判断されます(最二小判 平4. 2.14 池田電器事件ほか)

(正当な理由があると認められるケースもあります。ただし原則論としては、団交拒否は不当労働行為です)

「使用者が雇用する労働者」の代表者との団体交渉

法7条2号の「代表者」とは、一般的に当該労働者の団体又は集団を代表していると考えられる者をいい、法6条に規定する労働組合の委任を受けた者は「代表者」に含まれると解されています(昭和25年5月8日労発153号)

また、法7条2号には「使用者が雇用する労働者」とありますが、団体交渉を行う使用者の義務は、交渉の相手が「労働組合法上の労働者」の代表者に該当するか否かにより実質的に判断されています(最三小判 平23. 4.12 INAXメンテナンス事件ほか)

少数労組からの団体交渉(複数組合共存下での中立的態度の保持)

事業場に複数の労働組合が存在する場合には、少数の労働者で組織する労働組合(少数労組)も交渉権限を有します(法6条)。このため、少数労組からの団体交渉についても法7条2号は適用されます(正当な理由がなく拒むと不当労働行為となります)

参考となる判例(最三小判 昭60.4.23 日産自動車事件)では、おおむね次のように示されています。

- 複数組合併存下にあっては、各組合はそれぞれ独自の存在意義を認められ、固有の団体交渉権及び労働協約締結権を保障されている。

- その当然の帰結として、使用者は、いずれの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきことが義務づけられている。

- また、単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきである。

- 各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的な取扱いをすることは許されない。

なお、「使用者に各組合との対応に関して平等取扱い、中立義務が課せられているとしても、各組合の組織力、交渉力に応じた合理的、合目的的な対応をすることが右義務に反するものとみなさるべきではない。」とも示されています(前掲 日産自動車事件)

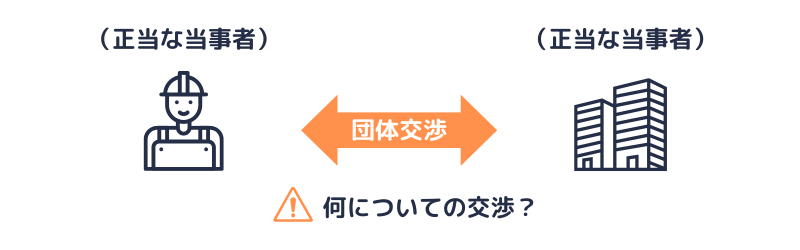

義務的団交事項

交渉の当事者(労働者側の当事者は誰か)ではなく、交渉事項(何についての交渉なのか)については、次のような裁判例があります(東京高判 平19.7.31 根岸病院事件)

- 義務的団交事項とは、団体交渉を申し入れた労働者の団体の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものと解する。

- (①のように解するのが相当だとすると、)非組合員に関する事項については、それが当該労働組合やその構成員である組合員の労働条件に直接関連するなど特段の事情がない限り、原則として義務的団交事項には当たらない。

- 使用者がこの(②の)ような事項(任意的団交事項)について団体交渉に応じなかったり,任意に応じた団体交渉における態度が誠実さを欠いていたとしても、労働組合法7条2号が禁止する団体交渉拒否ないし不誠実団交には当たらないものと解する。

非組合員に関する事項は、原則としては「任意的団交事項」です。ただし、②にある「特段の事情」によっては「義務的団交事項」に含まれる可能性があります。

団体交渉から離れ、支配介入、経費援助を解説します。

次の行為は不当労働行為として禁止されています(法7条3号)

- 支配介入

労働者が労働組合を結成したり運営することに対して、使用者が支配したり介入すること - 経費援助

労働組合の運営のための経費の支払につき、使用者が経理上の援助を与えること

ただし、次の①②③の取扱いは「経費援助」に該当しません(法7条3号ただし書)

- 労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すこと

- 厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附

- 最小限の広さの事務所の供与

上記①②③はいずれも、労働組合の法適合性を判断する際の「使用者の経理上の援助」にも該当しません(法2条2号ただし書)

ちなみに、法7条3号ただし書は、使用者に対して①②③の取扱いを認める義務を課す規定ではありません。

支配介入(労働組合に対する使用者の言論)

使用者にも言論の自由(憲法21条)はあるものの、団結権(憲法28条)を侵害してはならないという制約は受けるとして、次のような判断基準があります(東京地判 昭51.5.21 プリマハム事件、最判 昭57.9.10)

- 労働組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは、言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断する。

- 当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組識、運営に影響を及ぼすような場合は支配介入となるというべきである。

使用者が次の①~③のいずれかを理由に、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは、不当労働行為として禁止されています(法7条4号)

- 労働者が労働委員会に対し、使用者が法7条(不当労働行為)の規定に違反した旨の申立てをしたこと

- 労働者が中央労働委員会に対し、法27条の12第1項の規定による命令(救済命令等)に対する再審査の申立てをしたこと

- 労働委員会が上記①②の申立てについて調査をする、審問をする、当事者に和解を勧める、又は労働関係調整法による労働争議の調整をする場合に、労働者が証拠を提示したり、発言をしたこと

不当労働行為の救済申立て制度

不当労働行為の救済申立て制度の概要を簡単に整理しておきます。

- 労働組合または労働者(個人)は、不当労働行為を受けた場合に、労働委員会にその旨を申立てることができます。

- 労働委員会は、上記の申立てを審査して、申立人の請求について救済を容認する命令(救済命令)、又は申立てを棄却する命令(棄却命令)を発します。

労働委員会は、使用者が法7条(不当労働行為)の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行います。また、必要があると認めたときは、当該申立てに理由があるか審問を行います(法27条1項)

その後、労働委員会は事実の認定をして、この認定に基づいて、救済命令または棄却命令を発します(法27条の12第1項)

救済命令の内容としては、支配介入を止めるよう命じたり、団体交渉に応じるよう命じたり、再発防止を約束する文章を掲示するよう命じる(ポストノーティス命令)などがあります。

なお、不当労働行為の救済申立ては、不当労働行為の日(継続する行為はその終了した日)から1年以内に行う必要があります(法27条2項)

不当労働行為事件の審査の流れを簡単に整理しておきます(次の①から⑤の流れで行われます)

- 不当労働行為の救済の申立て

- 調査

- 審問

- 事実の認定(公益委員による会議)

- 救済命令等(救済命令または棄却命令)

まず、都道府県労働委員会が審査を行い救済命令等を発します(上記①~⑤)

その後、当該命令に不服があれば、中央労働委員会に再審査を申し立てたり、再審査の申し立てをせずに取消訴訟(行政訴訟)を提起します。

罰則

労働委員会の救済命令等が確定したにもかかわらず当該命令に従わない場合には、次のとおり罰則の対象となります(法28条)

救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があったときは、その行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

労働委員会は、審査の途中で、当事者に和解を勧めることができます(法27条の14第1項)

救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方の申立てがあった場合において、労働委員会が適当と認めるときは、審査の手続は終了(事件は解決)となります(法27条の14第2項)

誠実交渉命令とは、使用者が誠実交渉義務(前述)に違反している場合に、労働委員会が使用者に対して、誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることをいいます(最二小判 令4.3.18 山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件より)

最高裁によると、「使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令を発することができる」と解されています(前掲 山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件)

結論までの流れを簡単に整理しておきます。

- 「合意の成立が実質的に見込まれない状況に対して誠実交渉命令を発しても、労働者側は労働条件等の獲得の機会を現実に得られません」このため、当該命令は裁量権の範囲を逸脱していますという主張がありました。

- 上記の主張に対して、「誠実に団体交渉に応じれば労働者側は十分な説明や資料の提示を受けられ、労使間のコミュニケーションの正常化が図られます」このため、合意の成立が見込まれないことをもって、直ちに当該命令が不当労働行為の救済申立て制度の趣旨や目的に由来する限界を逸脱するとはいえませんと示されました。

ちなみに、労働委員会の救済命令の内容の適法性については、「裁判所は、労働委員会の裁量権を尊重し、その行使が救済命令制度本来の趣旨、目的に照らして是認される範囲を超え、又は著しく不合理で濫用にわたると認められるものでない限り、当該命令を違法とすべきではない」と示した判例もあります(最大判 昭52.2.23 第二鳩タクシー事件)

解説は以上です。

社労士試験では不当労働行為の判例からも出題されています。

とはいえ、事案は多岐にわたるため、既出の論点(過去問)から勉強してみてください。

実務につきましては、専門家の意見や専門書、労働委員会が発した命令などを参考にしてください。

(労働争議統計調査は、こちらの記事に移行しました)

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働組合法

- 労働関係調整法

- 昭和25年5月8日労発153号(使用者の雇用する労働者の代表者)

厚生労働省ホームページ|労働委員会について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21937.html

厚生労働省ホームページ|中央労働委員会|不当労働行為事件の審査手続

https://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou02.html