この記事では、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、高年齢者雇用安定法)を解説しています。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 高年齢者雇用安定法

- 則 ⇒ 高年齢者雇用安定法施行規則

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

高年齢者雇用安定法の目的等

制度を解説する前に、法律の目的と用語の定義です。

- 目的

- 用語の定義

社労士試験の勉強用に条文を載せておきます。

この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

適用除外

高年齢者雇用安定法は、船員(船員職業安定法6条1項)に適用されません(法7条1項)

また、次の規定は、国家公務員、地方公務員に適用されません(法7条2項)

- 高年齢者等職業安定対策基本方針(法6条)

- 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等(法2章)

- 事業主による高年齢者等の再就職の援助等(法3章2節)

- 事業主等に対する援助等(法49条)

- 雇用状況等の報告(法52条)

高年齢者雇用安定法における用語の定義です。

「高年齢者」とは、55歳以上の者をいいます(法2条1項、則1条)

「中高年齢者」とは、45歳以上の者をいいます(則2条)

また、次に掲げる者で高年齢者に該当しないものと、高年齢者を合わせて「高年齢者等」といいます(法2条2項、則3条)

- 中高年齢者である求職者(②を除く)

- 中高年齢失業者等(45歳以上65歳未満の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者をいいます)

②における就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者は、次のいずれかに該当する65歳未満の失業者をいいます(則3条2項)

- 障害者雇用促進法2条2号の身体障害者

- 更生保護法48条各号または85条1項各号に掲げる者で、職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったもの

- その他社会的事情により就職が著しく阻害されている者

用語の定義は以上です。

以降、制度を解説します。

高年齢者の安定した雇用の確保の促進等

「定年」とは、労働者が所定の年齢に達したことを理由として自動的に又は解雇の意思表示によってその地位を失わせる制度であって就業規則、労働協約又は労働契約に定められたものにおける当該年齢をいいます(令和3年3月26日職発0326第10号)

(定年制と解雇の関係はこちらの記事で解説しています)

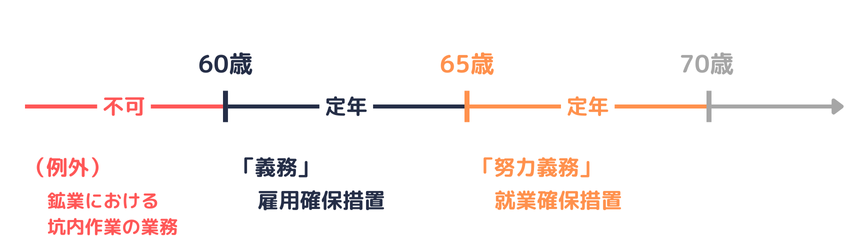

定年についての制度は、次の三つに区分されています。

- 義務~60歳未満

一部の例外を除き、60歳未満の定年は禁止されています - 義務60歳以上~65歳未満

65歳未満の定年には、65歳までの雇用を確保するために措置の実施が義務付けられます - 努力義務65歳以上~70歳未満

65歳以上70歳未満の定年には、65歳から70歳までの雇用を確保するよう努力義務が設けられています

義務

定年は、60歳を下回ることができません(法8条)

ただし、鉱業における坑内作業の業務に従事している労働者については、60歳を下回る定年を定めることができます(法8条ただし書き、則4条の2)

事業主に定年を定める義務はありませんが、上記ただし書きを除き、定めるならば60歳以上にしなければなりません。

なお、60歳未満の定年(上記ただし書きを除く)を定めた場合は、「当該定年は60歳とみなす」ものではなく「定年の定めがないとみなす」と解されています(令和3年3月26日職発0326第10号)

義務

65歳未満の定年を定めた事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の①②③のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。

- 当該定年の引上げ

- 継続雇用制度の導入

- 当該定年の定めの廃止

以降、高年齢者雇用確保措置の解説における「定年」は、「65歳未満の定年」の意味で使用しています。

継続雇用制度

「継続雇用制度」とは、現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度をいいます(法9条1項2号)

希望者全員を制度の対象にする必要があるため、継続雇用制度の対象者を労使協定で限定することはできません(高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針)

(経過措置は令和7年3月31日をもって終了しました)

ただし、実際に継続雇用するか否かについては、就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ)により判断することができます(前掲指針)

(就業規則に定める解雇事由または退職事由に該当した者は継続雇用しない旨を、労使で協定することは可能です)

なお、継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主との間で下記の契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれます(法9条2項)

- 事業主の雇用する高年齢者で定年後に雇用されることを希望するものを定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約

以降、解説の便宜上、上記の契約の内容を「法9条2項の契約」と表記しています。

ちなみに「特殊関係事業主」には、おおむね当該事業主のグループ会社が該当します。

(後述する65歳以上継続雇用制度における「他の事業主」より狭い概念です)

具体的には下のタブに格納しておきます。

特殊関係事業主とは、当該事業主(高年齢者を定年まで雇用した事業主です)の経営を実質的に支配可能な関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいいます(法9条2項)

厚生労働省令で定める事業主は次のとおりです(則4条の3第1項)

① 当該事業主の子法人等

② 当該事業主を子法人等とする親法人等

③ 当該事業主を子法人等とする親法人等の子法人等(当該事業主及び①②に掲げる者を除く。)

④ 当該事業主の関連法人等

⑤ 当該事業主を子法人等とする親法人等の関連法人等(④に掲げる者を除く。)

上記の「法人等」は会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいいます(則4条の3第2項)

「親法人等」とは、他の法人等の議決権の過半数を所有している法人等などが該当します(詳細は則4条の3第2項を参照)

「子法人等」とは、親法人等により意思決定機関を支配されている他の法人等をいいます(4条の3第3項)

「関連法人等」とは、法人等が「子法人等以外の他の法人等」の議決権の20%以上を所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等などが該当します(詳細は則4条の3第4項を参照)

ごくごく単純化すると、それぞれ当該事業主の「①子会社」「②親会社」「③親会社の子会社」「④関連会社」「⑤親会社の関連会社」です。総称すると「関係会社」です。

無期転換ルールの特例については、こちらの記事で解説しています。

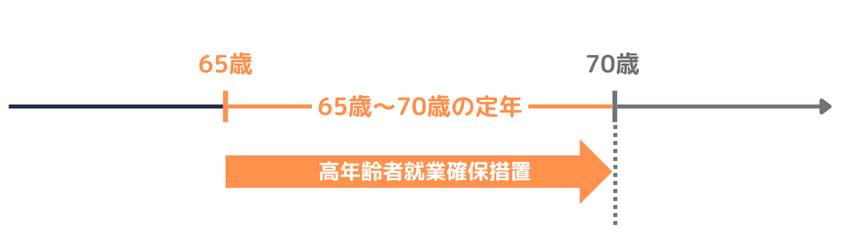

努力義務

- 65歳以上70歳未満の定年を定めた事業主

- 継続雇用制度(高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く)を導入している事業主

上記の事業主は、雇用する高年齢者について、次に掲げる措置(高年齢者就業確保措置)を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければなりません(法10条の2第1項)

(厳密には、下記①〜③の措置が努力義務の対象です。④を実施するならば①~③の努力義務が免除されます)

- 当該定年の引上げ

- 65歳以上継続雇用制度の導入

- 当該定年の定めの廃止

- 創業支援等措置を講ずることにより、雇用する高年齢者について、定年後等または65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後、70歳までの間の就業を確保する

以降、高年齢者就業確保措置の解説における「定年」は、「65歳以上70歳未満の定年」の意味で使用しています。

「定年後等」とは、定年後または継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後をいいます(法10条の2第1項)

高年齢者就業確保措置は努力義務ですので、措置(定年の引上げ及び廃止を除く)の対象となる高年齢者に係る基準を定めることも可能とされています(高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針)

(ただし、労使で協議して定めた基準であっても、法の趣旨や公序良俗に反するものは認めらません)

なお、④創業支援等措置(のみを講じる場合)は、当該措置に関する計画を作成し、当該計画について過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の同意を得ることが必要です(則4条の5)

(前掲指針によると、①~③いずれかの措置に加え④を講じる場合においては、①~③により努力義務を果たしたことになるため同意は不要とされています。ただし、同意を得ることが望ましいとも示されています)

高年齢者就業確保措置の対象となる高年齢者

高年齢者就業確保措置の対象となる高年齢者には、法9条2項の契約に基づき特殊関係事業主に現に雇用されている者を含みます(法10条の2第1項)。なお、他の事業主との間で締結した法9条2項の契約に基づき雇用される者は含まれません(則4条の4)

(継続雇用制度に基づいて特殊関係事業主に雇用されている高年齢者については、当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主が原則として高年齢者就業確保措置を実施することになります)

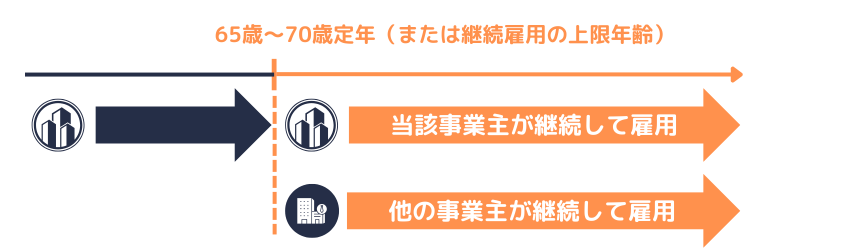

65歳以上継続雇用制度

「65歳以上継続雇用制度」とは、雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を定年後等も引き続いて雇用する制度をいいます(法10条の2第1項2号)

65歳以上継続雇用制度には、事業主が、他の事業主(特殊関係事業主に限りません)との間で、下記の契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれます(法10条の2第3項)

- 事業主の雇用する高年齢者であって定年後等に雇用されることを希望するものを定年後等に他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約

以降、解説の便宜上、上記の契約の内容を「法10条の2第3項の契約」と表記しています。

創業支援等措置

「創業支援等措置」とは、高年齢者が希望するときは、次の①または②に基づいて当該高年齢者の就業を確保する措置をいいます(法10条の2第2項1号、2号)

- 当該高年齢者が新たに事業を開始する場合に、事業主が、当該事業を開始する高年齢者(創業高年齢者等といいます)との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約を締結する

- 社会貢献事業について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約を締結する

上記①②の契約に労働契約は含まれませんが、当該契約に基づいて高年齢者等に金銭を支払うものに限られます(法10条の2)

①には、高年齢者が定年後等に新たな法人を設立し、当該法人が新たに事業を開始する場合を含みます(則4条の7)

②の社会貢献事業とは、社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいいます(法10条の2第2項2号イ)

創業支援等措置の対象となる社会貢献事業は次のとおりです(法10条の2第2項2号)

- 当該事業主(高年齢者を雇用していた事業主です)が実施する社会貢献事業

- 法人その他の団体が当該事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業

- 法人その他の団体が実施する社会貢献事業であって、当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行っているもの

ただし、当該事業主が実施する社会貢献事業以外(上記の2段、3段)については、当該事業主と社会貢献事業を実施する者との間で、当該社会貢献事業を実施する者が当該高年齢者に対して当該社会貢献事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結したものに限られます。

(仕事を高年齢者に提供する旨の話までは、当該事業主が第三者に付けてくださいという趣旨です)

高年齢者等の再就職の促進等

ここからは定年に伴う雇用(または就業機会)の確保から離れ、高年齢者の再就職に関する制度を解説します。

- 努力義務再就職援助措置

- 義務多数離職の届出

- 義務求職活動支援書の作成

- 義務募集及び採用についての理由の提示

努力義務

事業主は、再就職援助対象高年齢者等が一定の理由により離職する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、再就職援助措置(例えば、求人の開拓、求職活動のための休暇の付与など)を講ずるように努めなければなりません(法15条1項)

「再就職援助対象高年齢者等」とは、45歳以上70歳未満の高年齢者等(次のいずれにも該当しない者に限る)および厚生労働省令で定める者をいいます(法15条1項、則6条1項)

- 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に6か月を超えて引き続き雇用されている者を除く)

- 試みの使用期間中の者(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されている者を除く)

- 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者

- 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法9条2項の契約に基づき雇用する者

- 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法10条の2第3項の契約に基づき雇用する者

厚生労働省令で定める者は次のとおりです(則6条2項)

- 事業主が特殊関係事業主との間で法9条2項の契約を締結し、当該契約に基づき特殊関係事業主に雇用される者

- 事業主が他の事業主との間で法10条の2第3項の契約を締結し、当該契約に基づき他の事業主に雇用される者

- 創業支援等措置に基づいて委託契約その他の契約を締結する者(高年齢者を雇用していた事業主以外の社会貢献事業の実施者と創業支援等措置に基づく契約を締結する者を含みます)

再就職援助措置の対象となる離職理由は次のとおりです(則6条3項)

- 定年(65歳以上のものに限る)

- 継続雇用制度(特殊関係事業主が雇用する制度に限る)の対象となる年齢の上限に達したことによる離職(65歳以上のものに限る)

- 継続雇用制度(特殊関係事業主が雇用する制度に限る)の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかったことによる離職(65歳以上のものに限る)

- 65歳以上継続雇用制度または創業支援等措置の対象となる年齢の上限に達したことによる離職

- 65歳以上継続雇用制度または創業支援等措置の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかったことによる離職

- 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の事業主の都合

⑥を除くと、65歳以上の離職に限られています。

義務

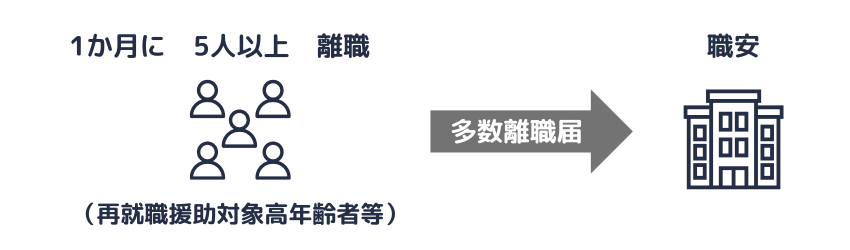

1か月以内に5人以上の再就職援助対象高年齢者等が、再就職援助措置の対象となる離職理由(直前の①~⑥)により離職する場合の制度です(法16条2項、則6条の2第1項、3項)

上記の場合、事業主は、多数離職届を管轄公共職業安定所長に届け出なければなりません(法16条1項)

多数離職届は、当該届出に係る離職が生ずる日(当該届出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合は、当該届出に係る最後の離職が生ずる日)の1か月前までに、届け出る必要があります(則6条の2第2項)

ちなみに、労働施策総合推進法に基づく「大量の雇用変動の届出(こちらで解説しています)」がすでに行われた場合は、当該届出に係る者を除いて5人以上か否かを判定します(則6条の2第3項)

なお、多数離職の届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法人であるときは、その代表者)は、10万円以下の過料の対象です(法57条)

義務

制度の対象は、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の事業主の都合により離職することになっている、次のいずれにも該当しない45歳以上70歳未満の者です(則6条の3第8項、9項)

- 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に6か月を超えて引き続き雇用されている者を除く)

- 試みの使用期間中の者(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されている者を除く)

- 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者

制度の対象者(高年齢離職予定者)が希望するときは、事業主は「求職活動支援書」を作成し、当該者に交付しなければなりません(法17条1項)

求職活動支援書とは、再就職に資する事項(解雇等の理由を除く)として厚生労働省令で定める事項(職務の経歴、資格、受講した講習など)および事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面をいいます(具体的には則6条の3第10項を参照)

求職活動支援書を作成した事業主は再就職援助担当者を選任し、当該担当者に再就職の援助に関する業務を行わせます(法17条2項)

義務

事業主は、労働者の募集および採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、当該理由を示さなければなりません(法20条1項)

その他

最後は高年齢者雇用安定法における「推進者」と「雇用状況等の報告」です。

努力義務

事業主は、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者(高年齢者雇用等推進者)を選任するように努めなければなりません(法11条)

義務

事業主は、毎年、6月1日現在における次の状況を翌月15日までに、高年齢者雇用状況等報告書により、管轄公共職業安定所長を経由して厚生労働大臣に報告しなければなりません(法52条、則33条)

- 定年

- 継続雇用制度

- 65歳以上継続雇用制度

- 創業支援等措置の状況

- その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況(制度の適用状況など)

障害者雇用状況報告書と同様に、6月1日現在における状況を翌月15日までに報告です。

毎年の高年齢者雇用状況等報告は集計され、公表されます。

(高年齢者雇用状況等報告の集計結果については、こちらに移行しました)

解説は以上です。

社労士試験では、「定年を定める場合の年齢」「高年齢者雇用確保措置」「高年齢者就業確保措置」「募集及び採用についての理由の提示」から繰り返し出題されています。

(私見になりますが、実際問題としても雇用や就業の確保が優先と考えられるため、再就職の促進よりも時間をかけて勉強してみてください)

時間のない方は、過去問を中心に勉強してみてください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 高年齢者雇用安定法

- 高年齢者雇用安定法施行規則

- 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針

- 高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針

厚生労働省ホームページ|高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

厚生労働省ホームページ|高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html