この記事では、短時間労働者について、健康保険の適用除外・適用拡大(法3条1項9号、平成24年法附則)を解説しています。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 健康保険法

- 則 ⇒ 健康保険法施行規則

- 通達 ⇒ 令和6年8月21日保保発0821第1号

- Q&Aその3 ⇒ 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)

- 協会 ⇒ 全国健康保険協会

- 機構 ⇒ 日本年金機構

また、次の事項を前提に解説しています。

- 日雇特例被保険者になる場合は除きます(適用除外でなく、日雇特例被保険者です)

- 法3条1項1号〜8号に該当する場合は除きます(短時間労働者か否かを考慮せずとも被保険者になれません)

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

用語の定義

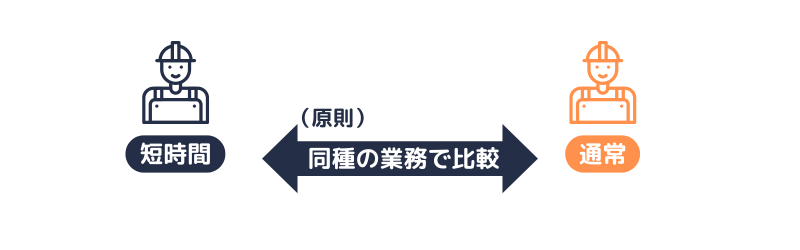

短時間労働者とは、同一の事業所に使用される通常の労働者と比較すると、1週間の所定労働時間が短い者をいいます(法3条1項9号柱書)

以降、同一の事業所に使用される通常の労働者を単に「通常の労働者」と表記しています。

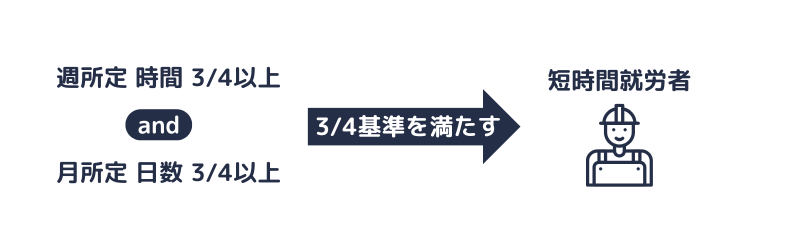

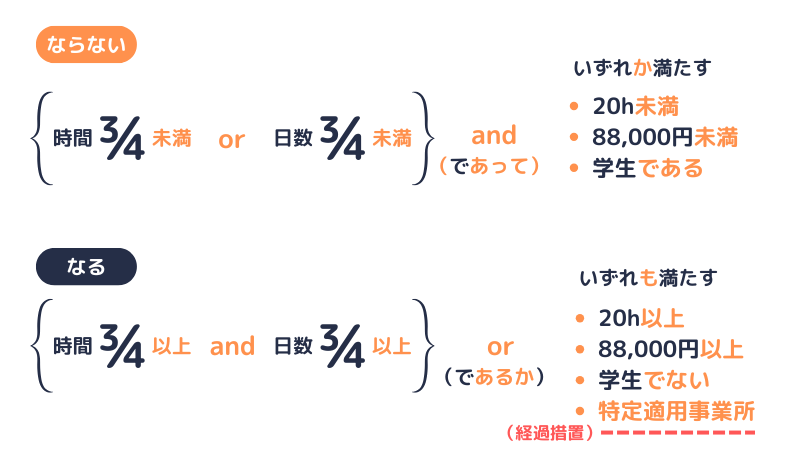

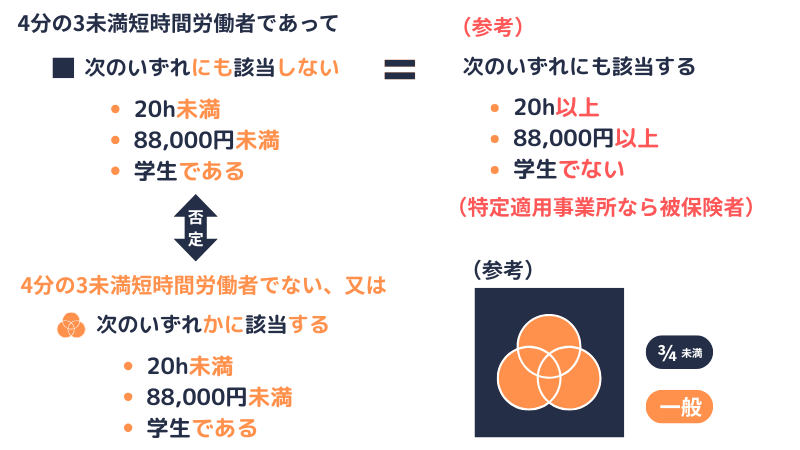

また、次の①又は②に該当する短時間労働者を総称して「4分の3未満短時間労働者」と表記しています。

- 通常の労働者と比較すると、1週間の所定労働時間が4分の3未満

- 通常の労働者と比較すると、1か月間の所定労働日数が4分の3未満

上記「①及び②が4分の3以上である」ことを「4分の3基準」といいます(通達)

つまり「4分の3基準を満たす」とあれば、「上記①又は②が4分の3未満」ではなく、「上記①及び②が4分の3以上」を意味します。

短時間労働者であっても4分の3基準を満たす者は、以降の解説にかかわらず被保険者です。

一方で、4分の3未満短時間労働者は、被保険者になるか否かは分かれます(これから解説します)

「通常の労働者」「短時間就労者」については、それぞれ下のタブに格納しておきます。

以降、発展的な内容はタブ(参考)に格納しますので、必要に応じて開閉してください。

「通常の労働者」は、「当該事業所に使用される者」が、通常の労働者と同種の業務に従事する場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する通常の労働者を意味します(法3条1項9号柱書)

簡単にいうと、厚生労働省令で定める場合を除き、「通常」の判断は業務の種類ごとに行います。

上記の厚生労働省令で定める場合とは、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合をいいます(則1条)

…控えめに言っても複雑な規定です。

「通常の労働者」そのものの定義、上記の厚生労働省令で定める場合の趣旨については、パートタイム・有期雇用労働法についての行政解釈が参考になります。

(健康保険法に明記されていませんが、条文のつくりは共通しています)

具体的な解説は、こちらの記事をご参照ください。

短時間就労者とは、当記事の解説における「4分の3基準を満たす者」をいいます(令和5年6月27日標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集ほか)

つまり、「短時間就労者」は、以降の解説にかかわらず被保険者です。

「労働」「就労」と一文字違いなものの意味は大きく異なりますので、当記事では、以降も「4分の3基準を満たす者」で表記しています。

短時間労働者の適用除外・適用拡大では、多くの用語が登場します。

ただし、各用語の定義は必ずしも一致しません(特に「短時間労働者」の定義は様々です)

社労士試験の問題を解いたり、通達や公的機関の資料をご覧になる際は、用語の定義をその都度ご確認ください。

適用除外となる短時間労働者

被保険者になれない短時間労働者について、原則論と経過措置に分けて解説します。

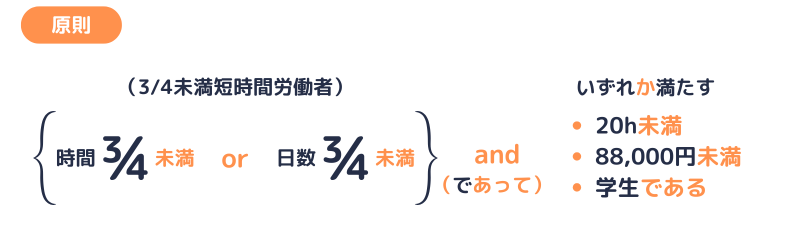

4分の3未満短時間労働者に該当し、かつ、次の①~③のいずれかに該当すると、健康保険の被保険者になれません(法3条1項9号)

- 1週間の所定労働時間が20時間未満である

- 報酬(最低賃金法4条3項各号に掲げる賃金に相当するものを除く)の月額が88,000円未満である

- 学生である

以降、上記①~③の要件を総称して「3要件」と表記しています。

週単位で定められていない所定労働時間は、それぞれ次の方法により換算します(Q&Aその3、通達)

- 所定労働時間が1か月単位で定められている場合は、1か月の所定労働時間を12分の52で除して算出します(*1)

- 所定労働時間が1年単位で定められている場合は、1年の所定労働時間を52で除して算出します。

- 4週5休制のように、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は、当該周期における1週間の所定労働時間を平均して算出します。

(*1)1か月の所定労働時間を「× 12」して時間を1年単位にした上で、1年間を52週として、1年単位の時間を週単位に換算します(1か月 × 12 ÷ 52週)

また、夏季休暇や繫忙期など、特定の月の所定労働時間が例外的に短い又は長い場合は、特定の月を除いた通常の月の所定労働時間を12分の52で除して算出します(通常の月 × 12 ÷ 52週)

なお、就業規則等で定められた所定労働時間は週20時間未満であっても、次のいずれも満たす場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を(他の適用除外の要件に該当しない限り)取得します(Q&Aその3)

- 実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった

- 引き続き上記と同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる

次に掲げる賃金は、法3条1項9号の報酬に含めません(則23条の4)

- 臨時に支払われる賃金

- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金

- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分

- 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最賃法4条3項3号の賃金をいいます。例年、精皆勤手当、通勤手当、家族手当とされています)

法3条1項9号の報酬の額は、次の①~④の方法により算定します(則23条の5)

- 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額

- 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合は、被保険者の資格を取得した月前1か月間に同一の事業所において、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

- 上記①②によって算定が困難なものは、被保険者の資格を取得した月前1か月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

- 上記①~③の二つ以上に該当する報酬を受ける場合は、それぞれについて①~③の方法により算定した額の合算額

(②③において、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が存在しない場合は、就業規則等に基づき、個別に算定します)

なお、就業規則等で定められた報酬が月額88,000円未満であっても、次のいずれも満たす場合は、実際の報酬が月額88,000円以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を(他の適用除外の要件に該当しない限り)取得します(Q&Aその3)

- 連続する2月において実際の報酬が月額88,000円以上となった

- 引き続き上記と同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる

短時間労働者が被保険者資格を取得する際の報酬月額については、88,000円以上か否かの判定の際に算入しなかった諸手当を除外しないで報酬月額を算出します(Q&Aその3)

法3条1項9号の「学生」は、次のとおりです(則23条の6第1項)

- 高等学校に在学する生徒

- 中等教育学校に在学する生徒

- 特別支援学校(高等部に限る)に在学する生徒

- 大学(大学院を含む)に在学する学生

- 短期大学に在学する学生

- 高等専門学校に在学する学生

- 専修学校に在学する生徒

- 学校教育法134条1項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が1年以上である課程を履修する者に限る)

- 前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設(則23条の6第3項)に在学する生徒又は学生

ただし、上記いずれかの学生又は生徒であっても、次のいずれかに該当する場合は、法3条1項9号の学生に含まれません(則23条の6第1項)

- 卒業を予定している者が、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている(卒業見込の人が、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定である)

- 休学中の者

- 定時制の課程等に在学する者(則23条の6第2項)

- その他これらに準ずる者

上記の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)をいいます(通達)

Q&A及び通達そのものについては、下記リンク先をご参照ください。

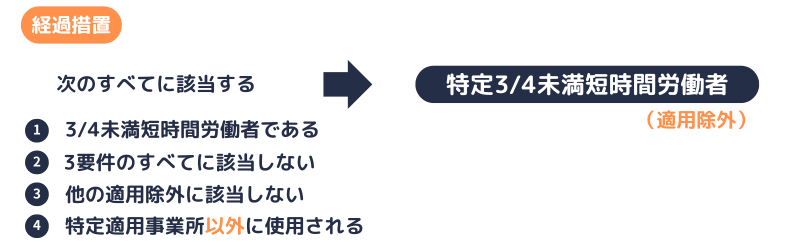

当分の間、特定4分の3未満短時間労働者については、法3条1項9号にかかわらず、被保険者になりません(平成24年法附則46条1項)

特定4分の3未満短時間労働者とは、次の①~④のすべてに該当する者をいいます(平成24年法附則46条1項)

- 「4分の3未満短時間労働者」に該当する

- 「3要件」のいずれにも該当しない

- 法3条1項1号〜8号(他の適用除外の規定)のいずれにも該当しない

- 「特定適用事業所」以外の適用事業所に使用される

①に該当しても②を満たすと適用除外にならない(原則論の解説を参照)ため、本来は「4分の3未満短時間労働者」であっても被保険者になる人です

ただし、経過措置により、本来は被保険者になる4分の3未満短時間労働者であっても、勤め先が「特定適用事業所」以外なら被保険者になりません(なれる場合については後述します)

なお、特定適用事業所以外の適用事業所には、「国又は地方公共団体の適用事業所」は含まれません。

(国及び地方公共団体は経過措置の対象外です)

適用除外にド・モルガンの法則を当てはめると、「被保険者になる基準」の暗記は不要かもしれません。

とはいえ、情報を整理しておきます。

4分の3基準を満たす者

1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が4分の3以上ならば、経過措置にかかわらず被保険者です。

(4分の3未満短時間労働者に該当しないと同じ意味です)

3要件のすべてに該当せず、特定適用事業所等に使用される者(4要件を満たす者)

①1週間の所定労働時間が20時間以上、②報酬の月額が88,000円以上、③学生でないの三つをすべて満たし、④次のいずれかの事業所に使用される場合は、経過措置を考慮しても被保険者になります。

- 特定適用事業所

- 任意特定適用事業所(後述します)

- 国又は地方公共団体の適用事業所

たとえ4分の3未満短時間労働者であっても、①〜④のすべてに該当すると被保険者です。

(①〜③のすべてを満たすは、3要件のいずれにも該当しないと同じ意味です)

特定適用事業所

「3要件」のいずれにも該当しない「4分の3未満短時間労働者」は、特定適用事業所に使用されると、被保険者になります。

つまり、短時間労働者が被保険者になるかは、(他の要件を除くと)適用事業所が「特定適用事業所」に該当するか否かによって分かれます。

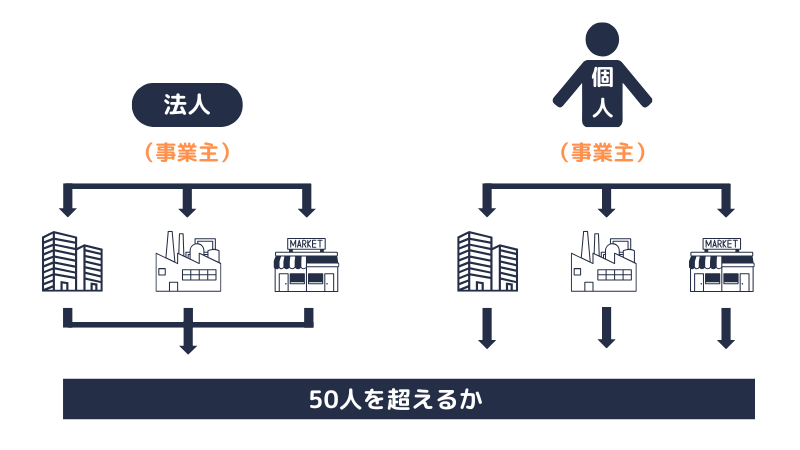

特定適用事業所とは、事業主が同一である1つ又は2つ以上の適用事業所であって、当該1つ又は2つ以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいいます(平成24年法附則46条12項)

特定労働者とは、次のいずれも満たした労働者をいいます(平成24年法附則17条12項)

- 70歳未満

- 厚生年金保険の被保険者についての適用除外(厚年法12条各号)のいずれにも該当しない

- 特定4分の3未満短時間労働者に該当しない

簡単にいうと、厚生年金保険の被保険者になる人を「特定労働者」といいます。

なお、健康保険の被保険者になるか否かを判定する際にも、「特定労働者」の要件は上記とすべて同じです(平成24年法附則17条12項)

条文では「常時50人を超える」ですが、以降は「常時51人以上」と表記しています。

特定労働者の人数の数え方は次のとおりです(Q&Aその3、通達)

- 法人については、適用事業所が複数ある場合でも、それぞれの適用事業所における特定労働者の人数を合計して常時51人以上か否かを判定します(適用事業所単位でなく、法人単位で人数を数えます)

- 個人事業主については、複数の事業所が適用を受ける場合でも、適用事業所単位で特定労働者の人数が常時51人以上か否かを判定します

なお、「常時51人以上」の「常時」の程度については、「1年間のうち、6か月以上の間51人以上となることが見込まれる場合」を「常時51人以上」として取り扱われています(通達)

事業主が同一である1つ又は2つ以上の適用事業所

「事業主が同一である1つ又は2つ以上の適用事業所」とあれば、法人については、適用事業所が2つ以上ある場合でも法人全体を一つの単位として人数を数えます。

一方で、個人事業主については、2つ以上の事業所がそれぞれ適用を受ける場合でも法人のように一つにせず、あくまで適用事業所を単位として人数を数えます。

以降の解説(労働者側の同意)において同じです。

特定適用事業所に該当しなくなった場合

つづいて、特定適用事業所に該当しなくなった場合の被保険者資格について解説します。

従業員数の減少などにより特定適用事業所の要件を満たさなくなった場合でも、当該事業所に使用される「特定4分の3未満短時間労働者」は、被保険者のままです(平成24年法附則46条2項本文)

(後述する任意特定適用適用事業所の申出をしなくとも、被保険者のままです)

ただし、労働者側の同意を得て、申出をすることにより、上記の場合でも「特定4分の3未満短時間労働者は被保険者としない」ことができます(平成24年法附則46条2項ただし書き)

情報を整理しておきます。

- 「特定4分の3未満短時間労働者」に該当すると、経過措置により、当該短時間労働者は被保険者になりません(平成24年法附則46条1項)

- 本来は上記①ですが、勤め先が特定適用事業所の要件を満たしたため被保険者になった短時間労働者については、その後、勤め先が特定適用事業所に該当しなくなったため「特定4分の3未満短時間労働者」に該当する場合でも、被保険者の資格を喪失しません(平成24年法附則46条2項本文)

- ただし、上記②の場合でも、事業主が労働者側の同意を得て保険者等に申し出ることにより、上記②の特定4分の3未満短時間労働者を被保険者でなくすことができます(平成24年法附則46条2項ただし書き)

- 上記③の申出(以下、特定適用事業所の不該当の申出)がされると、「特定4分の3未満短時間労働者」は、当該申出がされた日の翌日に被保険者の資格を喪失します(平成24年法附則46条4項)

特定適用事業所の不該当の申出は、協会管掌の健康保険については厚生労働大臣、組合管掌の健康保険については健保組合に行います(平成24年法附則46条2項ただし書き)

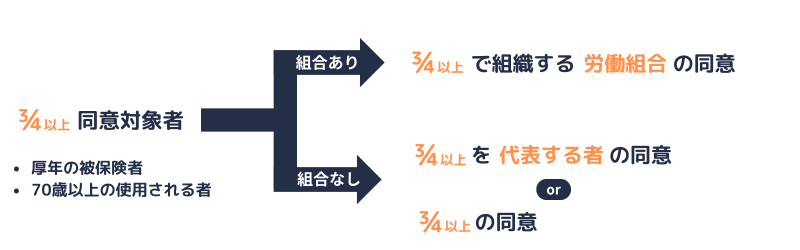

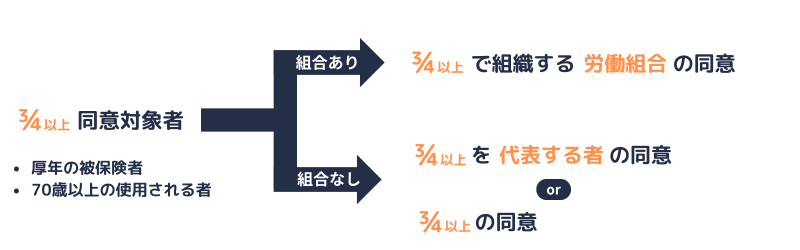

特定適用事業所の不該当の申出について、事業主が同意を得る相手は、当該事業主の1つ又は2つ以上の適用事業所に使用される「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上で組織する労働組合(以下、4分の3以上労働組合)があるか否かで分かれます。

4分の3以上同意対象者とは、次に掲げる者をいいます。以下同じ(平成24年法附則17条2項1号)

- 厚生年金保険の被保険者

- 70歳以上の使用される者(*2)

(*2)70歳以上の使用される者とは、厚生年金保険の被保険者であった70歳以上の者で、当該適用事業所に使用され、かつ、厚年法12条各号(厚年の適用除外)に該当しないものをいいます。以下同じ(厚年法27条、厚年法施行規則10条の4)

4分の3以上労働組合がある場合

当該労働組合の同意を得る必要があります(平成24年法附則46条2項1号)

4分の3以上労働組合がない場合

次のいずれかの同意を得る必要があります(平成24年法附則46条2項2号)

- 「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上を代表する者(以下、4分の3以上代表者)の同意

- 「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上の同意

4分の3以上代表者は、次の①②いずれも(①に該当する者がいない適用事業所は②を)満たす必要があります。以下同じ(則23条の2の2)

- 管理監督者(労基法41条2号)でないこと

- 4分の3以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと

特定適用事業所については以上です。

任意特定適用適用事業所

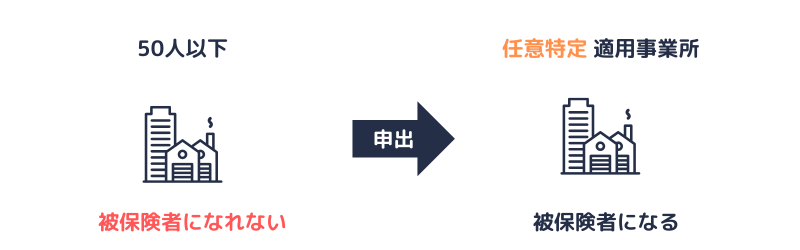

ここからは、「特定4分の3未満短時間労働者」を被保険者にする取扱いを解説します。

繰り返しになりますが「特定4分の3未満短時間労働者」に該当すると被保険者になれません。

特定4分の3未満短時間労働者の要件の一つに「特定適用事業所以外の適用事業所に使用される」があります。

いわゆる106万円の壁が意識される一方で、短時間労働者への社会保険(健保・厚年)の適用を望む労使もいます。

そこで、特定適用事業所(平成24年法附則46条2項本文の適用事業所を含む)に該当しない適用事業所の事業主は、労働者側の同意を得て、申出をすることにより、「特定4分の3未満短時間労働者は被保険者としない」という規定を「適用しない」ことができます(平成24年法附則46条5項)

(被保険者と「しない」を「適用しない」ため、被保険者と「する」です)

上記の申出(以下、任意特定適用事業所の申出)を行った事業所を任意特定適用事業所といいます(同旨 通達)

任意特定適用事業所の申出をすると、特定4分の3未満短時間労働者は、当該申出が受理された日に被保険者の資格を取得します(平成24年法附則46条7項)

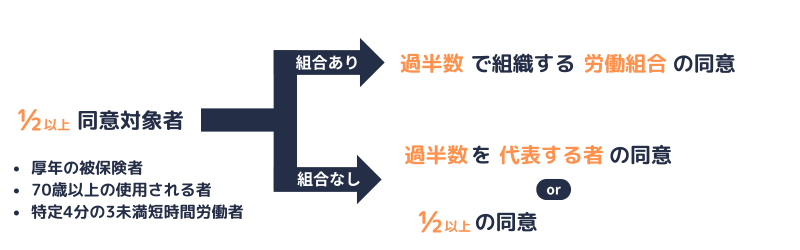

任意特定適用事業所の申出について、事業主が同意を得る相手は、当該事業主の1つ又は2つ以上の適用事業所に使用される「2分の1以上同意対象者」の過半数で組織する労働組合(以下、過半数労働組合)があるか否かで分かれます。

「2分の1以上同意対象者」とは、次に掲げる者をいいます(平成24年法附則17条5項1号)

- 厚生年金保険の被保険者

- 70歳以上の使用される者

- 特定4分の3未満短時間労働者

過半数労働組合がある場合

当該労働組合の同意を得る必要があります(平成24年法附則46条5項1号)

過半数労働組合がない場合

次のいずれかの同意を得る必要があります(平成24年法附則46条5項2号)

- 「2分の1以上同意対象者」の過半数を代表する者(以下、過半数代表者)の同意

- 「2分の1以上同意対象者」の2分の1以上の同意

(下段は、規定においても過半数ではなく2分の1以上です)

「過半数代表者」は、次の①②いずれも(①に該当する者がいない適用事業所は②を)満たす必要があります(則23条の3の2)

- 管理監督者(労基法41条2号)でない

- 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでない

任意特定適用事業所でなくす場合

任意特定適用事業所の申出をして「特定4分の3未満短時間労働者」が被保険者となった後に、任意特定適用事業所をやめる(被保険者の資格を喪失する)という取扱いです。

任意特定適用事業所の申出をした事業主は、労働者側の同意を得て、申出をすることにより、「特定4分の3未満短時間労働者は被保険者としない」という規定を「適用する」ことができます(平成24年法附則46条8項)

上記の申出(以下、任意特定適用事業所の取消しの申出)をすると、特定4分の3未満短時間労働者は、当該申出が受理された日の翌日に被保険者の資格を喪失します(平成24年法附則46条10項)

なお、任意特定適用事業所の申出をした事業主の適用事業所が、特定適用事業所の要件を満たした(例えば、当該申出の後に従業員数が51人以上となった)場合は、任意特定適用事業所の取消しの申出はできません(平成24年法附則46条8項ただし書き)

任意特定適用事業所の取消しの申出について、事業主が同意を得る相手は、次のとおりです(平成24年法附則46条8項)

(特定適用事業所の不該当の申出と同じです)

4分の3以上労働組合がある場合

当該労働組合の同意を得る必要があります(平成24年法附則46条2項1号)

4分の3以上労働組合がない場合

次のいずれかの同意を得る必要があります(平成24年法附則46条2項2号)

- 「4分の3以上代表者」の同意

- 「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上の同意

届出関係

最後に届出について解説します。

(届出先は規定のとおりで表記しています)

特定適用事業所の該当の届出

- 初めて特定適用事業所となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から5日以内に、届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出します(則23条の2前段)

- 厚生労働大臣に提出する事業所については、同時に厚生年金保険の特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記します(則23条の2後段)

後段は、協会管掌の健康保険の特定適用事業所については、健保・厚年で同様の届出をする必要はないという趣旨です(以降の解説において同じ)

特定適用事業所の不該当の申出

- 特定適用事業所の不該当の申出は、申出書を機構又は健康保険組合に提出します(則23条の3第1項)

- 申出書には、4分の3以上同意対象者の同意を得たことを証する書類を添付します(則23条の3第2項)

任意特定適用事業所の申出

- 任意特定適用事業所の申出は、申出書を機構又は健康保険組合に提出します(則23条の3の3第1項)

- 申出書には、2分の1以上同意対象者の同意を得たことを証する書類を添付します(則23条の3の3第2項)

任意特定適用事業所の取消しの申出

- 任意特定適用事業所の取消しの申出は、申出書を機構又は健康保険組合に提出します(則23条の3の4第1項)

- 申出書には、4分の3以上同意対象者の同意を得たことを証する書類を添付します(則23条の3の4第2項)

事業主は、被保険者について、その区別(*3)に変更があったときは、当該事実があった日から5日以内に、届書(被保険者区分変更届)を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する必要があります(則28条の3)

(*3)「4分の3未満短時間労働者である被保険者」か「一般被保険者」かの別をいいます(規定の解説は下のタブ内をご参照ください)

厚生年金保険の被保険者(70歳以上の使用される者を含む)についても、同様の届出が義務付けられています(被保険者区分変更届の様式は健保・厚年で共通です)

被保険者区分変更届における「区別」とは、4分の3未満短時間労働者であって、次の①~③(3要件)のいずれにも該当しない(以下、4分の3未満の区分)か否(以下、一般の区分)かの別をいいます(則28条の3、26条の2第5号)

- 1週間の所定労働時間が20時間未満である

- 報酬(最低賃金法4条3項各号に掲げる賃金に相当するものを除く)の額が88,000円未満である

- 学生である

「3要件のいずれにも該当しない」の否定は「3要件のいずれかに該当する」です。

ただし、「4分の3未満短時間労働者に該当し、かつ、3要件のいずれかに該当する」場合は、適用除外となり被保険者になれません(法3条1項9号)

つまり、被保険者が一般の区分に該当することは、「被保険者は4分の3未満短時間労働者でない」を意味します。

(通常の労働者や、4分の3基準を満たす者を意味し、届書では「一般」と表記されています)

なお、学生であっても、通常の労働者や4分の3基準を満たす者は、一般の区分に該当する被保険者です。

控えめに言っても複雑な規定ですので、情報を整理しておきます。

- 被保険者が「4分の3未満短時間労働者である被保険者」なのか、それとも「4分の3未満短時間労働者でない(一般)被保険者」なのかに区別します。

- 労働条件の変更などにより上記の区別に変更があったときは、被保険者区分変更届を提出します。

ここまで、短時間労働者の適用除外・適用拡大について解説しました。

制度の考え方(概念)が難しいというより、場合分けが複雑な制度です。

社労士試験についても通達からの出題がみられるため、過去問を中心に勉強を進めてみてください。

ちなみに、令和7年6月13日にいわゆる年金制度改正法(令和7年法律74号)が成立したため、次の要件は段階的に撤廃されます。

- 適用除外の3要件のうち、報酬月額が88,000円未満(いわゆる106万円の壁)

- 特定適用事業所の企業規模要件(常時51人以上)

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 令和6年8月21日保保発0821第1号(「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて」の一部改正について〔健康保険法〕)

- 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)

- 令和5年6月27日事務連絡(標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について〔健康保険法〕)

厚生労働省ホームページ|年金制度改正法が成立しました|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html