この記事では、3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(養育特例)を解説しています。

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 厚生年金保険法

- 令 ⇒ 厚生年金保険法施行令

- 則 ⇒ 厚生年金保険法施行規則

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。詳しくは免責事項をご確認ください。

制度の概要

法26条1項は社労士試験の選択式で出題されているため、条文ベースで制度の全体像を載せておきます。

加工前の条文はタブを切り替えると確認できます。

3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(*1)をしたときは、当該子を養育することとなった日(*2)の属する月から当該子が3歳に達したとき等(*3)に該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(*4)の標準報酬月額(*5)を下回る月(*6)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。

(*1)被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。

(*2)厚生労働省令で定める事実(3歳に満たない子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したこと等)が生じた日にあっては、その日

(*3)具体的には後述する養育特例が適用される期間の終期を参照

(*4)当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。

(*5)この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。

(*6)当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。

厚生年金保険法

第二十六条

1 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前一年以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。

一 当該子が三歳に達したとき。

二 第十四条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。

四 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。

五 当該被保険者に係る第八十一条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。

六 当該被保険者に係る第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。

2 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3 第一項第六号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかったとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあっては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額」とする。

4 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。

厚生年金保険法施行令

第一条の五

1 法第二十六条第一項の規定により当該下回る月の法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされた法第二十六条第一項に規定する従前標準報酬月額は、法第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項の規定により年金の額を改定するに当たっての計算の基礎とする。

2 法第二十六条第一項の申出が当該被保険者(法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)に限る。)の使用される事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の事業主に受理されたときは、その受理されたときに日本年金機構(以下「機構」という。)又は実施機関(法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)たる日本私立学校振興・共済事業団に申出があったものとみなす。

厚生年金保険法施行規則

第十条の二の二

1 法第二十六条第一項の申出(第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であった者に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 法第二十六条第一項に規定する基準月(以下この条において「基準月」という。)において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所(基準月に第四種被保険者であった者にあっては、基準月における住所地)

四 三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなった日

五 次条各号に掲げる事実が生じた場合にあっては、当該事実が生じた日

六 子の氏名、生年月日及び個人番号

七 次項第一号イ又は第二号イに掲げる書類について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合にあっては、その旨

2 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項第七号に規定する場合は、第一号イ又は第二号イに掲げる書類を添えることを要しない。

一 子を養育することとなったことによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類

イ 当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本

ロ 当該子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

ハ 当該子を養育することとなった日を証する書類

二 次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。

イ 当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本

ロ 当該子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

ハ 次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類

3 法第二十六条第一項の申出をした者は、同条第一項第四号に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 法第二十六条第一項の申出に係る子の氏名及び生年月日

四 法第二十六条第一項第四号に該当するに至った年月日

4 第一項の申出及び前項の届出は、被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。

第十条の三

法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

一 三歳に満たない子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したこと。

二 法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。

三 法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。

四 当該子以外の子に係る法第二十六条第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。

以降は論点を分解して解説します。

(共済組合については各共済組合法及びそれに関する命令をご確認ください)

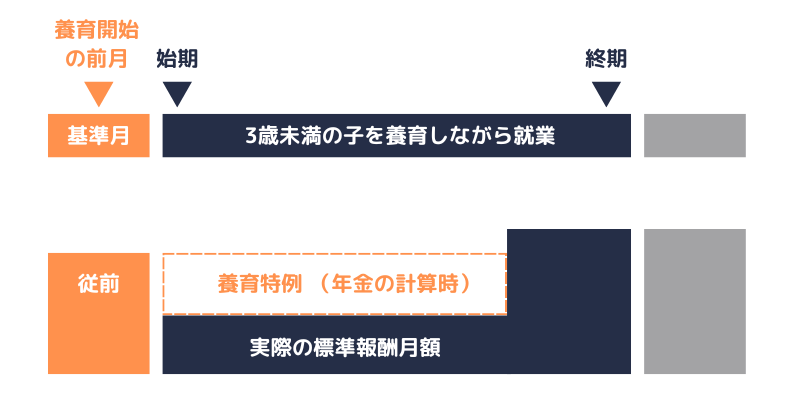

- 子どもを養育しながら働いている期間は、時短勤務などにより報酬が低下するケースもあります。

- また、育児休業等や産前産後休業を終了した際には、標準報酬月額の改定の対象となります。

- ①②により標準報酬月額が低下すると負担する保険料も下がります。ただし、将来受け取る年金額も下がります。

(育児休業等の「等」の範囲はこちらの記事(健康保険法と同じです)をご参照ください)

養育特例(法26条)は、子の養育をしながら働いている期間について、将来受け取る年金額が下がることを防ぐための制度です。

- 養育特例が適用されると、標準報酬月額が低下した場合でも、将来の年金額は「子どもを養育する前の標準報酬月額」で計算します。

- 養育特例が適用されても、子を養育する前よりも標準報酬月額が上がる場合は、上昇した標準報酬月額で将来の年金額(及び保険料)を計算します。

このため、①②の改定(決定)によるデメリットを打ち消すことが、養育特例の目的といえます。

なお、3歳に満たない子の養育を開始した日の属する月の前月が各共済組合等の加入期間の場合であっても、養育特例を適用できます(平成27年9月30日年管管発0930第13号)

養育特例の対象

養育特例の対象者は、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた「被保険者」又は「被保険者であった者」です(法26条1項)

手続の詳細は後述しますが、上記の対象者が主務省令で定めるところにより実施機関に申出を行う必要があります(法26条1項)

第1号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者については、その使用される事業所の事業主を経由して申出を行います(法26条1項、4項)

実施機関とは、次の①~④における被保険者の区分に応じ、①〜④に定める者をいいます(法2条の5)

- 第一号厚生年金被保険者(②~④の被保険者以外の厚生年金保険の被保険者)

⇒ 厚生労働大臣 - 第二号厚生年金被保険者(国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者)

⇒ 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 - 第三号厚生年金被保険者(方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者)

⇒ 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 - 第四号厚生年金被保険者(私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者)

⇒ 日本私立学校振興・共済事業団

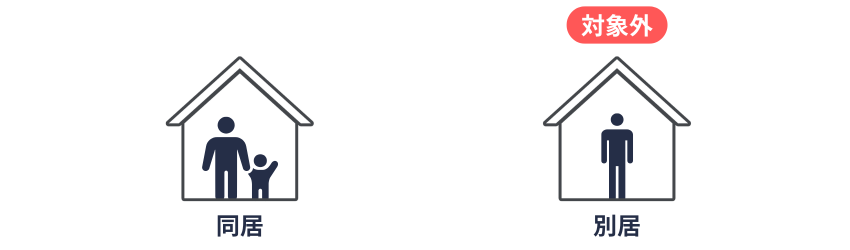

養育されている「子」は、養育特例の申出を行う被保険者の被扶養者である必要はありません。また、被保険者の性別も問われません。

留意事項としては、養育特例における子の「養育」については、育児介護休業法における「養育」と同義と解されています(機構の疑義照会を参照)

育児介護休業法における「養育」とは、次のように解されています(令和7年1月20日 職発0120第2号)

- 同居し監護することを意味し、監護とは民法820条の監護と同義である

- 病気、旅行により短期間同居に欠けていても「養育している」ことに変わりがない

このため、「子」と別居している場合(単身赴任となった場合を含む)は、その別居している被保険者は「子を養育している」に該当しないため、養育特例の対象外とされています(単身赴任については機構の疑義照会を参照)

養育特例が適用される期間

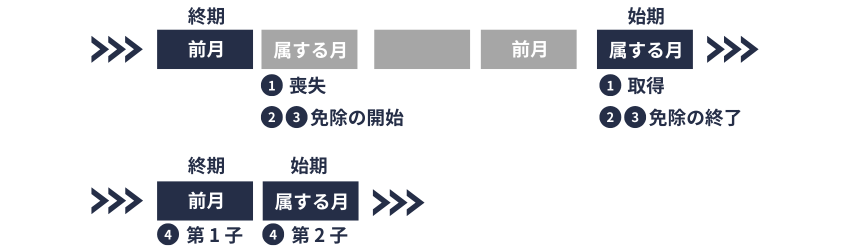

養育特例が適用される期間は、次の「始期」から「終期」までの各月です(法26条1項)

養育特例は、次のいずれかの月から開始されます。

- 申出に係る子を養育することとなった日の属する月

- 厚生労働省令で定める事実が生じた日の属する月

上段は、養育特例の開始事由が「子の養育を開始したこと」のケースです(例えば、男性で育児休業等を取得しない場合は、子の誕生日の属する月となります)

下段は、養育特例の開始事由が「子の養育を開始したこと」以外のケースです(後述します)

養育特例は、次の①~⑥のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月で終了します。

- 被保険者資格の喪失事由(法14条各号)のいずれかに該当するに至ったとき

- 当該申出を行う被保険者に係る「育児休業期間中の保険料の免除(法81条の2第1項)」の適用を受ける育児休業等を開始したとき。

- 当該申出を行う被保険者に係る「産前産後休業期間中の保険料の免除(法81条の2の2第1項)」の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。

- 当該子(例えば、第1子)以外の子(例えば、第2子)について養育特例の適用を受ける場合における、当該子以外の子(第2子)を養育することとなったときその他厚生労働省令で定める事実(後述)が生じたとき。

- 当該子が3歳に達したとき。

- 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。

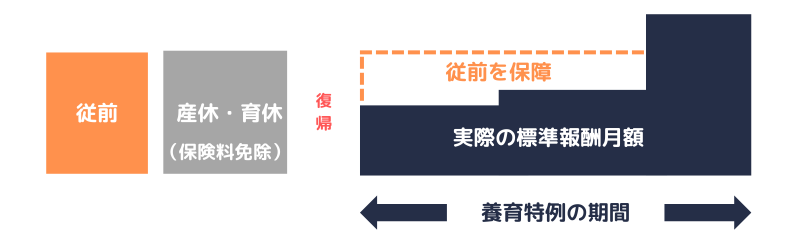

②③により保険料の免除が開始すると、養育特例は終了します(保険料の免除が終了してから養育特例を再開できます)

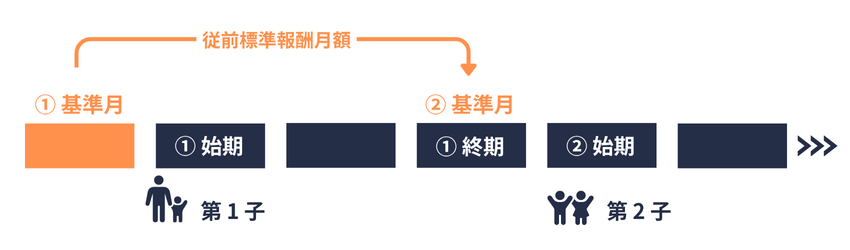

④は、例えば、第1子についての養育特例の期間中に、第2子の養育を開始したケースが該当します。この例では、第1子の養育特例は④に至った日の翌日の属する月の前月で終了します。そして、第1子の終了月の翌月の初日が到来すると第2子の養育特例が開始されます(厚生労働省令で定める事実の④を参照)

①⑤⑥は記述のとおりです。

法26条1項の厚生労働省令で定める事実は、次の①~④をいいます(則10条の3)

- 3歳に満たない子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得した

- 育児休業期間中の保険料の免除(法81条の2)の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来した(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に③の産前産後休業を開始している場合を除く)

- 産前産後休業期間中の保険料の免除(法81条の2の2)の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来した(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に②の育児休業等を開始している場合を除く)

- 「今回の申出に係る子」以外の子に係る養育特例の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。

上記①〜④は、「子の養育を開始したこと」以外の養育特例の開始事由です(①~④の日の属する月から開始です)

①は、例えば、養育特例を開始した後に被保険者の資格を喪失し、その後、再び厚生年金保険の被保険者となったケースです。資格取得日の属する月が養育特例の始期となります。

②における「育児休業期間中の保険料免除」、③における「産前産後休業期間中の保険料免除」は、それぞれ養育特例の終了事由です(終期の②③を参照)。その後、保険料の免除が終了した後は、免除の終了日の翌日が属する月(の初日が属する月)が養育特例の始期となります(上記②③)

④については、適用期間の終期④の例(前述)をご参照ください。

養育特例の効果

養育特例が適用される期間において、養育特例が適用される者の標準報酬月額が、基準月の標準報酬月額を下回る月については、「従前標準報酬月額」を当該下回る月の平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなします(法26条1項)

- 「平均標準報酬額」とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいいます(法43条1項)

- 厚生年金の年金額を計算する際には、「現役時代の標準報酬月額及び標準賞与額」の価値を「年金を受けるとき」の価値に換算します。このとき用いる率が「再評価率」で、換算後の額を被保険者期間の月数で平均したものが「平均標準報酬額」です。

- 養育中の標準報酬月額が養育前よりも下がった場合(下がった理由は問わない)は、養育前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)で平均標準報酬額を計算します。

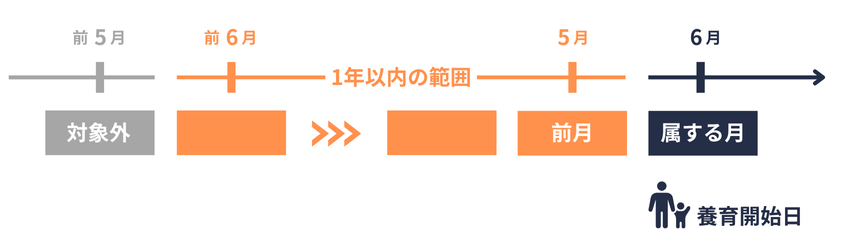

「基準月」とは、当該子を養育することとなった日(子の養育を開始した日)の属する月の前月をいいます(法26条1項)

また、上記の前月において被保険者でない場合は、その月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月をいいます(法26条1項)

基準月の標準報酬月額を「従前標準報酬月額」といいます。

なお、1年以内に厚生年金保険の被保険者であった月がない場合は、従前標準報酬月額もないため、養育特例の対象外です。

3歳未満の子が複数人いるケース

解説の都合上、子は2人としています(3人以上も考え方は同じです)

今回の申出に係る子(第2子)の養育開始日の属する月の前月について、当該子以外の子(第1子)に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合は、当該みなされた基準月の標準報酬月額(第1子の養育特例についての従前標準報酬月額)が、今回の申出に係る子(第2子)の養育特例についての「従前標準報酬月額」となります(法26条1項)

簡単にいうと、第2子の養育開始月の前月に、第1子に係る養育特例が適用されている場合は、第1子の従前標準報酬月額を第2子の養育特例に引き継ぎます。

なお、第2子の産前産後休業を理由に第1子の養育特例が終了したケースを除き、養育特例の期間が途切れた場合は、従前標準報酬月額は引き継がれません(具体的には下のタブ内を参照)

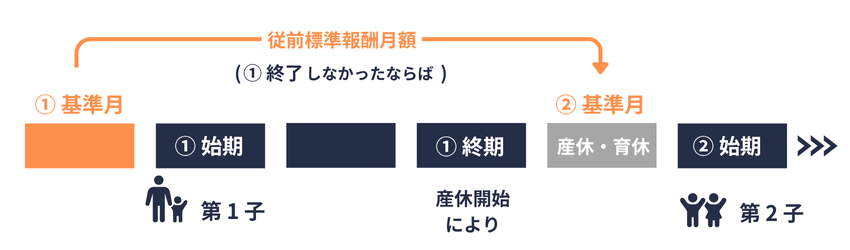

保険料の免除の適用を受ける産前産後休業(以下、このタブ内において産休)を開始したケースは、次のように取扱われます(法26条3項)

- 今回の申出に係る子(第2子)について産休を開始したときは、当該子以外の子(第1子)についての養育特例は終了します(法26条1項6号)

- 第2子についての養育特例は、産休(又は育児休業等)を終了するまで開始されません(則10条の3)

- ①②により養育特例の期間は途切れる場合がありますが、この場合の従前標準報酬月額の取扱いについては「産休により第1子の養育特例が終了しなかったならば」と読み替えられます(法26条3項)。このため、第1子に適用されていた従前標準報酬月額を第2子に係る養育特例に引き継ぎます。

- なお、上記③における途切れてしまった期間(月)については、養育特例は適用されません。

(③従前標準報酬月額を引き継ぐことと、④養育特例が適用される期間は区別して考える必要があります)

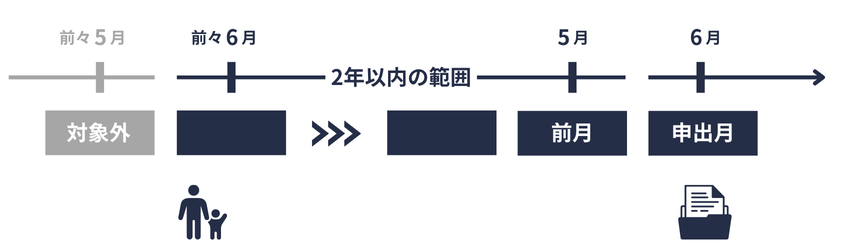

養育特例が適用される期間は、当該申出が行われた日の属する月より前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限られます(法26条1項)

なお、第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者については、その者の使用される事業所の事業主に受理されたときは、その受理されたときに日本年金機構(以下、機構)又は日本私立学校振興・共済事業団に申出があったものとみなします(令1条の5第2項)

養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

以降、第一号厚生年金被保険者(第一号厚生年金被保険者であった者を含む。以下同じ)に係る取扱いを解説します。

条文(施行規則)につきましては、制度の概要をご参照ください。

養育特例の申出は、被保険者又は被保険者であった者が、養育期間標準報酬月額特例申出書(以下、特例申出書)を機構に提出します(則10条の2の2第1項)

- 被保険者については、その使用される事業所の事業主を経由して提出する必要があります(則10条の2の2第4項)

- 被保険者であった者については、直接機構に提出できます。

制度の仕組み上、育児休業又は産後休業の終了(職場復帰のタイミング)に合わせて提出するケースが多いと推察しますが、実務的な留意事項は下のタブに格納しておきます。

- 育児休業等、産前産後休業を取得したことは、養育特例の要件ではありません。

- 子が3歳に達した後でも養育特例の申出は可能です。ただし、養育特例の遡及適用が可能な期間(2年の時効)を考慮する必要はあります。

- すでに退職した事業所にて被保険者であった(子を養育し就業していた)期間についても申出の対象です。ただし、養育特例の遡及適用が可能な期間(2年の時効)を考慮する必要はあります。

- 養育特例の開始事由(同時に終了事由に該当する場合を除く)に該当したならば、標準報酬月額が実際に下がっていなくとも特例申出書の提出は可能です。

- 養育特例の開始事由に該当する都度、特例申出書の提出が必要です。例えば、第1子について特例申出書を提出し養育特例が適用されている間に第2子について産前産後休業(保険料の免除あり)を開始した場合は、第1子についての養育特例は終了します(適用期間の終期③を参照)。このケースでは、第2子についての特例申出書の提出(又は第1子についての特例申出書の再提出)により、養育特例が再開します。

添付書類の取得に費用を要す場合は、その旨を考慮する必要はあります。ただし、時効も考慮する必要はあります。

届出に要す時間については、現在の標準報酬月額が養育開始前よりも下がったか否かを確認する時間、上記の時効を管理する時間と比較してください。

上記の「費用」及び「時間」以外は、養育特例に係るコスト(デメリット)はありません。

添付書類

特例申出書には、次の①〜③の添付書類が必要です。ただし、事業主による確認を受けた場合は、①の添付書類は不要となります(則10条の2の2第2項)

- 子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本

- 子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が地方公共団体情報システム機構から当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けられないときに限る)

- 養育特例の要件に該当した日に、当該子を養育していることを証明する書類

②③の書類は「住民票の写し」です。ただし、①を含め、マイナンバーの記載によって添付書類を省略できるケースもあります。

また、当該子について養育特例の申出をしたことがある者(第1子の養育特例 ⇒ 第1子の育休 ⇒ 第1子の養育特例の再開など)については、①及び②の書類を再び添付する必要はありません(則10条の2の2第2項2号)

法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている要保護児童についても、育児休業等の対象となる子の範囲に含まれます(育児介護休業法2条)

特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている要保護児童に係る養育特例の申出を行う場合の添付書類は、市町村長に相当する機関の発行する証明書も認められています(平成28年12月26日年管発1226第1号)

具体的には、次のとおりです。

特別養子縁組の監護期間にある子について

- 生年月日は「住民票」

- 身分関係は「家庭裁判所が交付する事件係属証明書」

- 養育することとなった日を証する書類は「家庭裁判所が交付する事件係属証明書」

養子縁組里親に委託されている要保護児童について

- 生年月日は「住民票」又は「児童相談所が交付する措置決定通知書」

- 身分関係は「児童相談所が交付する措置決定通知書」

- 養育することとなった日を証する書類は「児童相談所が交付する措置決定通知書」

養育特例の申出をした者は、次の事由(法26条1項4号)に該当するに至ったときは、速やかに、養育期間標準報酬月額特例終了届(以下、終了届)を機構に提出します(則10条の2の2第3項)

- 当該子が死亡したとき

- 上記の他、被保険者が当該子を養育しなくなったとき

上記以外を理由に養育特例が終了する場合(子が3歳に達した、被保険者の資格を喪失したなど)は、終了届の提出は必要ありません。

ちなみに、終了届に添付書類は不要です。

- 被保険者は、終了届についても、その使用される事業所の事業主を経由して提出する必要があります(則10条の2の2第4項)

- 被保険者であった者については、直接機構に提出できます。

解説は以上です。

論点を分解して解説したため、余裕があれば、条文(制度の概要のタブを参照)に照らして全体像を復習してみてください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 厚生年金保険法

- 平成27年9月30日年管管発0930第13号(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う事務の取扱いについて)

- 平成28年12月26日年管管発1226第1号(厚生年金保険における養育期間標準報酬月額特例申出書に係る事務の取扱いについて)

- 令和6年12月23日年管管発1223第3号(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額特例申出書の取扱いについて)

厚生労働省ホームページ|育児・介護休業法についてより|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年1月20日 職発0120第2号

日本年金機構ホームページ|養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

日本年金機構ホームページ|主な疑義照会と回答についてより|

https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.html

- 厚生年金保険 適用