この記事では、健康保険法における次の規定を解説しています。

- 育児休業等の期間中の保険料免除(法159条)

- 産前産後休業の期間中の保険料免除(法159条の3)

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 健康保険法

- 則 ⇒ 健康保険法施行規則

- 保険者等 ⇒ 協会管掌の健康保険は厚生労働大臣(実務については機構)、組合管掌の健康保険は各健康保険組合

- 機構 ⇒ 日本年金機構

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。詳しくは免責事項をご確認ください。

目次 非表示

育児休業等の期間中の保険料免除

任意継続被保険者(特例退職被保険者を含む)及び日雇特例被保険者は、育児休業等、産前産後休業いずれにおいても保険料免除の対象者から除かれます(法5条、158条、附則3条6項)

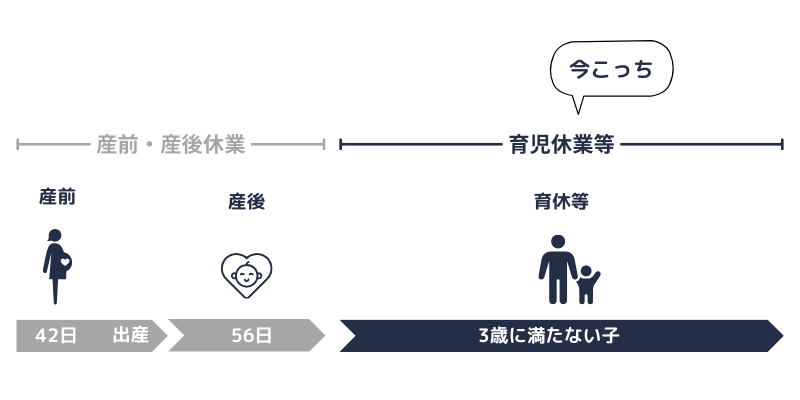

育児休業等とは、簡単にいうと、育児介護休業法における育児休業(出生時育児休業を含む)と、同法における育児休業に準ずる制度のうち子が3歳に達するまでの期間利用できる休業をいいます(具体的にはこちらをご参照ください)

なお、上記の休業(公務員等についての育児休業を除く)は、労基法上の労働者を対象としています(令和7年1月20日 職発0120第2号)

そのため、労基法上の労働者に該当しない者(以下、法人の代表者等)については、健康保険の被保険者であっても「育児休業等の期間中の保険料免除」は適用されません。

加工前の条文はタブを切り替えると確認できます。

法159条1項

育児休業等をしている被保険者(産前産後休業についての保険料免除の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、保険者等に申出をしたときは、免除の対象となる月(後述)の当該被保険者に関する保険料(育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収されない。

法159条2項

被保険者が連続する二つ以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一つの育児休業等とみなす。

則135条5項

法159条2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二つ以上の育児休業等をしている場合であって、一つの育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。

健康保険法

第百五十九条

1 育児休業等をしている被保険者(第百五十九条の三の規定の適用を受けている被保険者を除く。次項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。

一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月

2 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

健康保険法施行規則

第百三十五条

1 (省略)

2 (省略)

3 (省略)

4 法第百五十九条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百五十九条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

5 法第百五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。

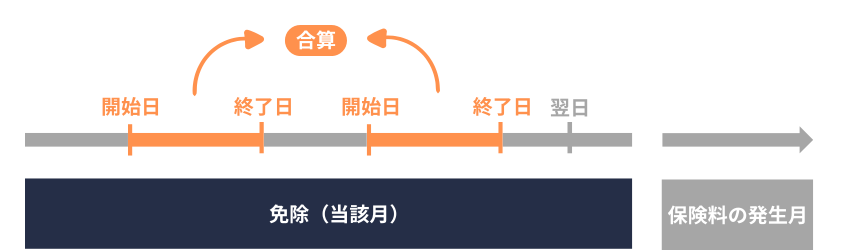

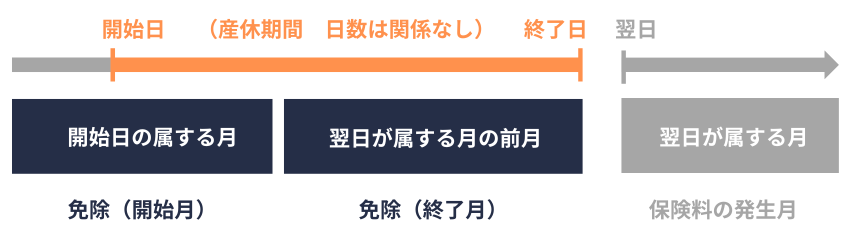

留意事項としては、保険料は「月」を単位に計算するため、保険料の免除も「育児休業等の期間」ではなく「免除の要件を満たした月」を単位に行われます。

以降、育児休業等の期間における初日を「開始日」、末日を「終了日」と表記しています。

賞与に係る保険料

育児休業等の期間が1か月以下の被保険者については、標準賞与額に係る保険料は免除されません(法159条1項)

(育児休業等の期間が1か月以下であっても、標準報酬月額に係る保険料は免除になり得ます)

なお、保険料が免除されるか否かにかかわらず、支払われた賞与(賞与支払届に基づく賞与)は標準賞与額として決定され、累計額に含まれます。

分割して取得している育児休業等が連続する場合

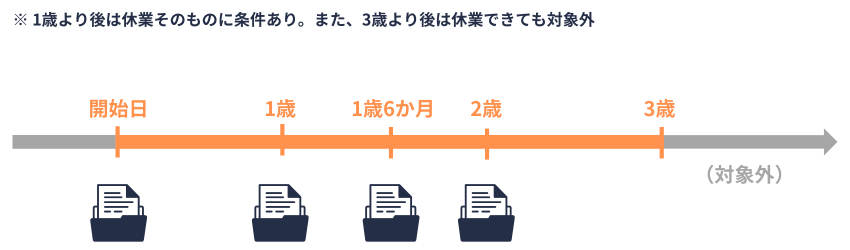

二つ以上の育児休業等が連続する場合(終了した日と次の開始日との間に就業した日がない場合を含む)については、当該二つ以上の育児休業等を「全体で一つの育児休業等」とみなします(法159条2項、則135条5項)

上記の例としては、「1歳までの育児休業」と「1歳6か月までの育児休業」が連続するケースや、「出生時育児休業」と「1歳までの育児休業」が連続するケースなどが考えられます。

免除の対象となる「月」

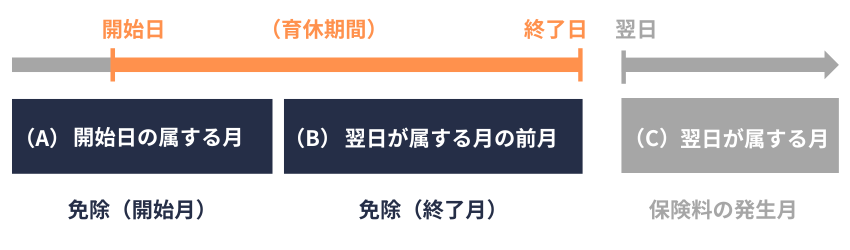

育児休業等をしている被保険者(以下、育休中の被保険者)について保険料が免除される「月」は、次の①②に応じて分かれます(法159条1項1号、2号)

- 育児休業等の開始日の属する月と、育児休業等の終了日の翌日が属する月とが異なる場合

- 育児休業等の開始日の属する月と、育児休業等の終了日の翌日が属する月とが同一の場合

育児休業等の開始日の属する月(A)と、育児休業等の終了日の翌日が属する月(C)とが異なる場合は、次の開始月(A)から終了月(B)までの各月について、育休中の被保険者についての保険料が免除されます(法159条1項1号)

- 開始月(A)

育児休業等の開始日の属する月 - 終了月(B)

育児休業等の終了日の翌日が属する月の前月

例えば、育児休業等を10月31日に開始し、同日で終了して、11月1日から職場復帰した場合でも、10月分の保険料は(適法に)免除されます。

なお、上記の例は育児休業等の期間が1か月以下なため、10月に賞与が支払われたとしても、標準賞与額に係る保険料は免除の対象外です。

育児休業等を月末1日だけ取得した理由については筆者には分かりません。ただし、意図しなくとも、諸事情により育児休業の開始日と同日に終了事由に該当してしまうケースもあり得ます(例えば、子の死亡はその日が育児休業の終了日となります)

ちなみに、この記事は月末1日だけの育児休業の取得を推奨する意図も批判する意図もありません。

終了日(月)について混乱する場合は、次のように考えてみてください。

- 原則論としては、育児休業等の終了日の翌日からは「育児休業等をしている被保険者」でないため、その日が属する月(C)から保険料が発生します。このため、その月(C)の前月(B)で保険料免除が終了します。

- 例外としては、次の②の要件を満たす場合には、育児休業等の終了日の翌日が属する月(C)の保険料であっても免除されます。

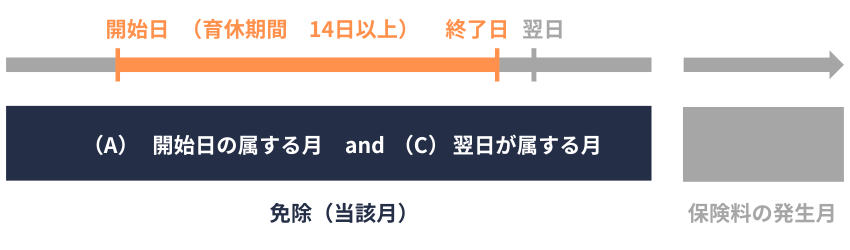

育児休業等の開始日の属する月(A)と、育児休業等の終了日の翌日が属する月(C)とが同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上あれば、育休中の被保険者についての当該月の保険料が免除されます(法159条1項2号)

例えば、育児休業等を10月1日から10月14日まで取得し、10月15日から職場復帰する場合は、10月分の保険料が免除されます。

一方、育児休業等を10月1日から10月13日まで取得し、10月14日から職場復帰する場合は、保険料の免除に該当しません。

なお、上記いずれも育児休業等の期間が1か月以下なため、10月に賞与が支払われても、標準賞与額に係る保険料は免除されません。

育児休業等の日数の数え方

育児休業等の日数とは、育児休業等の開始日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数をいいます(則135条4項本文)

ただし、当該月において二つ以上の育児休業等をする場合(その全部が一つの育児休業等とみなされる場合を除く)には、それぞれの育児休業等について計算した日数を合算します(則135条4項ただし書)

また、被保険者が出生時育児休業をする場合には、次の取扱いとなります(則135条4項本文)

- 事業主が当該被保険者を「就業させる日数」は、育児休業等の日数から除きます。

- ①における「就業させる日数」とは、「就業させる時間数 ÷ 当該被保険者に係る1日の所定労働時間数」をいいます(1未満の端数は切り捨て)

なお、出生時育児休業の期間中に就業させる場合は、労使協定の締結及び労働者の同意が必須となり、就業可能な日数、労働時間数も制限されます(育児介護休業法9条の5)

健保組合が保険者の場合における提出期限及び添付書類については、各健保組合にご確認ください。

新規の申出

育児休業等の期間中の保険料免除についての届出は、事業主が一定の事項を記載した申出書(育児休業等取得者申出書)を機構又は健康保険組合に提出します(則135条1項)

育児休業等の取得区分(産後パパ育休、1歳(パパママ育休プラスは1歳2か月)、1歳6か月、2歳、3歳に達するまで)が異なる場合は、その都度申出が必要とされています(令和4年8月9日保保発0809第2号)

また、提出期限は次のとおりです(前掲通達)

- 育児休業等取得者申出書の提出期限は、育児休業等期間中または育児休業等の終了日から起算して1か月以内です。

- 育児休業等の終了日から起算して1か月以内に申出書を提出できなかった場合は、理由書等(必要に応じて当該書類等を補完する資料)の添付が必要です。

延長、終了の申出

次のいずれかに該当した場合は、速やかに、①又は②の申出書(延長、終了)の提出が必要です(則135条2項本文)

- 保険料免除となった被保険者が育児休業等の終了予定日を変更したとき

- 保険料免除となった被保険者が育児休業等の終了予定日の前日までに育児休業等を終了したとき

①については、育児休業等の取得区分に応じて連続して取得する場合でも、その都度申出が必要です(令和4年8月9日保保発0809第2号)

②については、保険料免除の適用を受ける産前産後休業の開始により育児休業等を終了したときは、(産休の開始の届出により、育休の終了が明らかなため)終了の申出書の提出は不要です(則135条2項ただし書)

免除される保険料の範囲

育児休業等取得者申出書の提出により、当該被保険者についての健康保険料(介護保険料を含む)が被保険者負担分、事業主負担分いずれも免除されます。

厚生年金保険の保険料についても、同旨の申出により免除となります(厚年法81条の2)

また、厚生年金保険の保険料が免除されると、子ども・子育て拠出金も免除となります(子ども・子育て支援法70条1項)

(協会けんぽの健康保険の被保険者については健保・厚年でセットの申出書です)

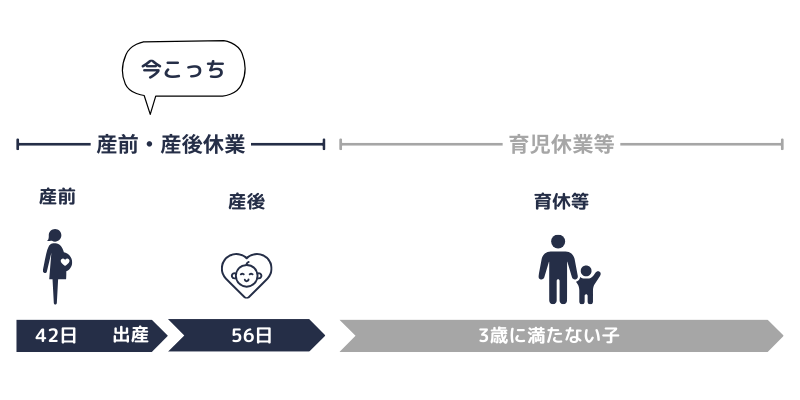

産前産後休業の期間中の保険料免除

ここからは、産前産後休業の期間中の保険料免除を解説します。

出産

「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます(令和4年9月13日保保発0913第2号)

(1か月は28日とするため、28日 × 3か月 = 84日となり、85日目が4か月目となります)

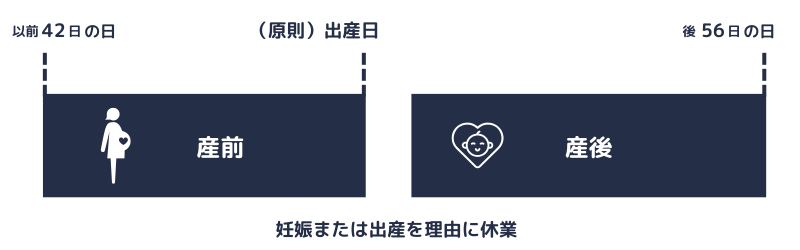

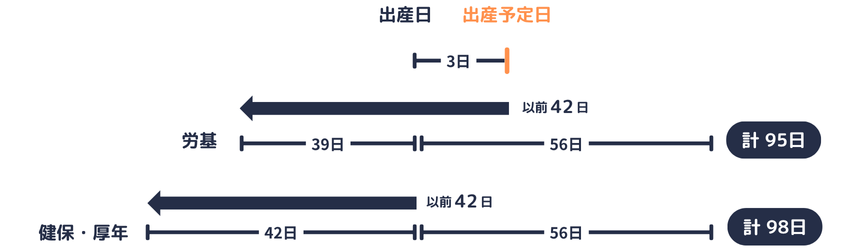

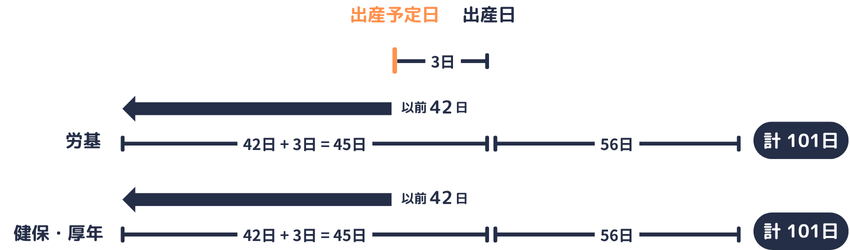

健康保険法における「産前産後休業」とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日。以下同じ)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る)をいいます(法43条の3第1項)

上記のとおり、労基法65条の「産前休業」又は「産後休業」とは規定されていないため、「産前産後休業」の取得は労基法上の労働者に限られません。

このため、育児休業等の期間中の保険料免除と異なり、法人の代表者等についても、健康保険の被保険者であれば「産前産後休業の期間中の保険料免除」の対象です。

なお、「以前42日から出産後56日まで」の間で、妊娠又は出産を理由に労務に服さない期間が「産前産後休業」となります。

(休業の理由は要件ですが、98日間連続して休業する必要はありません)

条文はシンプルなため、加工せずに載せておきます。

産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

育児休業等と産前産後休業が競合する場合(第1子の育児休業中に第2子の産前が開始したケースなど)は、産前産後休業が優先します(法159条1項)

以降、産前産後休業の期間における初日を「開始日」、末日を「終了日」と表記しています。

要件

①の場合に②を行うことで、産前産後休業の期間中の保険料が免除されます。

- 被保険者が産前産後休業をしている

- 事業主が保険者等に申し出る

免除の申出をすると、次の開始月から終了月までの各月について、当該被保険者に係る保険料が免除となります(法159条の3)

- 開始月

産前産後休業の開始日の属する月 - 終了月

産前産後休業の終了日の翌日が属する月の前月

保険料が免除される月に賞与が支払われた場合は、その月の「賞与に係る保険料」も免除されます。

なお、出産予定日より早く出産した場合は、出産日以前42日にあたる日から出産日までの間に、妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない日があれば、その日が「産前産後休業の開始日」となります。

保険料免除の申出書(後述します)は出産前でも提出が可能なため、「開始月」が事後的に早まる(繰り上がる)ケースもあり得ます(解説は下のタブ内をご参照ください)

「産前」「産後」の期間の数え方は、労基法と健康保険法とでほぼ同じです。ただし、イコールではありません。

具体的には、次のように「産前」の期間がスタートする日の数え方が異なります。

- 労基法では常に「出産予定日」を基準に42日(6週。多胎の場合は14週)遡ります(同旨 昭和26年4月2日婦発113号)

- 健康保険法では「出産日」又は「出産予定日」いずれか早い日を基準に42日遡ります(同旨 法43条の3第1項)

出産予定日より前に出産したケース

出産前に保険料免除の申出書を提出する場合は、健康保険においても「出産予定日」を基準に「以前42日(免除の開始月)」を計算するしかありません。

そのため、出産した後に「出産日」を基準に「以前42日」を計算すると、申し出た内容(開始月)と異なることもあり得ます。

なお、前倒しになった月に行われた「休業」は、健康保険法の産前産後休業の要件(休業の理由)を満たす必要はあります。

出産予定日より後に出産したケース

労基法、健康保険法いずれにおいても、産前の期間が終わる日は「出産日」となり、その翌日が産後の開始日(後56日の開始日)となります(出産予定日から出産日までは「産前」に含まれます)

出産予定日より後に出産したケース(同日のケースも同様)における計算方法は、労基法と健康保険法とで同じです。

健保組合が保険者の場合における提出期限及び添付書類については、各健保組合にご確認ください。

新規の申出

産前産後休業の期間中の保険料免除についての届出は、事業主が一定の事項を記載した申出書(産前産後休業取得者申出書)を機構又は健康保険組合に提出します(則135条の2第1項)

なお、産前産後休業(以下、産休)としての終了予定年月日を記載できるため、労基法における「産前休業」と「産後休業」の区分に分けて提出する必要はありません。

提出期限は次のとおりです(令和4年9月13日保保発0913第2号)

- 産前産後休業取得者申出書の提出期限は、産休の期間中または産休の終了日から起算して1か月以内です。

- 産休の終了日から起算して1か月以内に申出書を提出できなかった場合は、理由書等(必要に応じて当該書類等を補完する資料)の添付が必要です。

延長、終了の申出

次のいずれかに該当した場合は、速やかに、①又は②の申出書(変更、終了)の提出が必要です(則135条の2第2項)

- 保険料免除となった被保険者について、申出事項に変更があったとき

- 保険料免除となった被保険者が産休の終了予定日の前日までに産休を終了したとき

免除される保険料の範囲

産前産後休業取得者申出書の提出により、当該被保険者についての健康保険料(介護保険料を含む)が被保険者負担分、事業主負担分いずれも免除されます。

厚生年金保険の保険料についても、同旨の申出により免除となります(厚年法81条の2の2)

また、厚生年金保険の保険料が免除されると、子ども・子育て拠出金も免除となります(子ども・子育て支援法70条1項)

(協会けんぽの健康保険の被保険者については健保・厚年でセットの申出書です)

解説は以上です。

育休・産休については、社労士試験でも事例形式の出題はみられますので、数字や用語の暗記だけでなく過去問を積極的に解いてみてください。

また、次の制度もリンク先で解説していますので、時間のあるときに学習してみてください(雇用保険法は未作成です)

- 育休・産休終了時の改定

- 養育特例

- 育児介護休業法

- 産前休業・産後休業(労基法65条)

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 令和4年8月9日保保発0809第2号(健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて)

- 令和4年9月13日保保発0913第2号(健康保険、船員保険及び厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱いについて)

日本年金機構ホームページ|育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20140403-01.html

日本年金機構ホームページ|産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20140326-01.html