この記事では、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、育児介護休業法)から次の事項を解説しています。

- 総則(1章)

- 国、事業主及び労働者の責務(法25条の2)

- 紛争の解決(11章)

- 雑則(12章)

- 罰則(13章)

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 育介法、法 ⇒ 育児介護休業法

- 則 ⇒ 育児介護休業法施行規則

- 通達 ⇒ 令和7年1月20日 職発0120第2号

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

目次 非表示

育児介護休業法の概要

はじめに、育児介護休業法(育介法)の概要です。

育介法では、おおむね次の制度をあつかいます。

- 育児休業

- 介護休業

- 子の看護等休暇

- 介護休暇

- 小学校就学前の子を養育する労働者に対する「所定外労働、時間外労働、深夜業」の制限

- 要介護状態の家族を介護する労働者に対する「所定外労働、時間外労働、深夜業」の制限

- 事業主が講ずべき措置(育児または介護のための所定労働時間の短縮措置、ハラスメントへの対応など)

「妊娠、出産」については、男女雇用機会均等法で事業主が講ずべき措置などが定められています。

①から⑦の制度そのものは、別の記事で解説する予定です。

休業と休暇

結論としては、育児休業、介護休業、子の看護等休暇、介護休暇のいずれも労基法89条1号の「休暇」に含まれるため、就業規則の絶対的必要記載事項となります。

(労基法89条はこちらの記事で解説しています)

通達では、休業と休暇について次のように解釈が示されています。

- 「休業」とは、労働契約関係が存続したまま労働者の労務提供義務が消滅することをいい、労基法89条1号の「休暇」に含まれる

- 「休暇」と「休業」とを厳密に区別する基準はないものの、「休暇」のうち連続して取得することが一般的なものを「休業」としている用語例(労基法65条の産前産後の休業など)にならった

なお、民法536条により、休業および休暇期間中の事業主の賃金支払義務は消滅します。したがって、事業主に対して、休業および休暇期間中の労働者に対する賃金の支払を義務づけるものではありません(通達)

社労士試験の勉強用として条文を載せておきます。

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

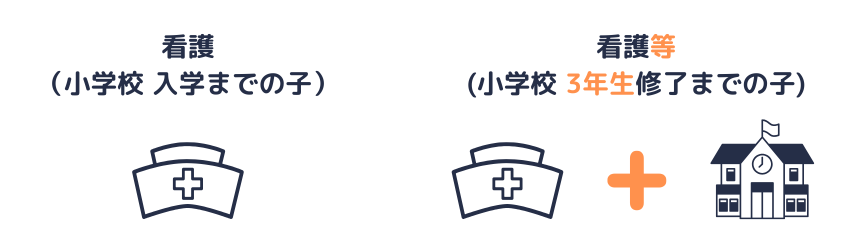

「子の看護休暇」の名称を変更

「子の看護休暇」は、令和7年4月1日から「子の看護等休暇」に変わりました。

また、休暇が認められる理由に次の2つが追加されました(令和7年4月1日施行)

- 学校の休業、感染症予防のための(学校の)臨時休業などに伴う子の世話(則33条)

- 子の教育または保育に係る行事(入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典)への参加(則33条の2)

ちなみに、制度の対象となる子の範囲は、「小学校就学前まで」から「小学校3年生修了まで」に拡大されました(令和7年4月1日施行)

雇用の継続、再就職の促進

育介法では、育児休業、介護休業などの制度を設けるだけでなく、労働者に対する国による援助(10章)も定められています。

援助(支援措置)には、雇用の継続のみならず、育児等退職者(*1)に対する再就職の援助も含まれます(法32条)

(*1)妊娠、出産、育児または介護を理由として退職した者をいいます(法27条)

つづいて用語の意義です。

育児休業

育児休業とは、労働者(日々雇用される者を除く)が、法2章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいいます(法2条1号)

育介法の多くの規定では、「労働者」から日々雇用される者を除いています。

特にことわりがなければ、以降の労働者は「日々雇用される者を除く」を省略しています。

(休業や休暇など権利の対象からは除きますが、国等による援助や事業主による研修の対象には含めます)

介護休業

介護休業とは、労働者が、法3章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいいます(法2条2号)

要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいいます(法2条3号、則2条)

対象家族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母をいいます(法2条4号、則3条)

家族とは、対象家族、その他厚生労働省令で定める親族(対象家族以外の同居の親族)をいいます(法2条5号、則4条)

子、父母、親族

通達にて、子、父母、親族の解釈が次のように示されています。

- 「子」に養子を含む

- 「父母」に養父母を含む

- 「配偶者の父母」とは、配偶者(いわゆる内縁関係にある配偶者を含む)の実父母および養父母をいう

- 「親族」とは、民法725条の親族と同義であり、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいう

また、介護休業、介護休暇等の介護に関する制度を除いて、次のタブ内の者も「子」に含まれます(法2条1号、通達)

- 特別養子縁組を成立させるために、養親となる者が養子となる者を6か月以上の期間現実に監護しているときの当該期間にある者

- 養子縁組里親である労働者に委託されている児童

- 児童相談所において、当該労働者に養子縁組里親として委託すべきである要保護児童として手続を進めていたにもかかわらず、委託措置決定を出す段階に至って実親等の親権者等が反対したため、養子縁組里親として委託することができず、やむなく当該労働者を養育里親として委託されている要保護児童(則1条)

用語の定義は以上です。

対象となるハラスメントは異なりますが、男女雇用機会均等法と趣旨は同じです。

- 育児休業等関係言動問題

⇒ 職場における子の養育または家族の介護に関する制度(育児休業や介護休業など)の利用に関する言動に起因する問題

育介法では、上記の問題について、国、事業主、労働者それぞれの責務(努力義務)を定めています(法25条の2)

(読みにくい場合は、育児と介護に関するハラスメント問題と読替えて下さい)

国の責務

- 国は、育児休業等関係言動問題に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めること(*2)

(*2)条文では「努めなければならない」という表現です。以下同じ。

事業主の責務

- 事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者(*3)の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするように努めること

- 国の講ずる措置に協力するように努めること

- 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めること

(*3)研修の実施などの対象には、日々雇用される者を含みます(法2条、25条の2第2項)

労働者(日々雇用される者を含む)の責務

- 労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる措置に協力するように努めること

紛争の解決

対象となる苦情や紛争の事由は異なりますが、男女雇用機会均等法と趣旨は同じです。

育介法11章(紛争の解決)では、次の事項を定めています。

- 苦情の自主的解決(法52条の2)

- 紛争の解決の促進に関する特例(法52条の3)

- 都道府県労働局長による紛争の解決の援助(法52条の4)

- 紛争調整委員会による調停(法52条の5、52条の6)

簡単にいうと、裁判とは別の解決手段です。

事業主は、次の事項(以下、自主的解決の対象事項)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければなりません(育介法52条の2)

- 育児休業(法2章)

- 介護休業(法3章)

- 子の看護等休暇(法4章)

- 介護休暇(法5章)

- 所定外労働の制限(法6章)

- 時間外労働の制限(法7章)

- 深夜業の制限(法8章

- 妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等(法21条)

- 所定労働時間の短縮措置等(法23条、法23条の2)

- 三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(令和7年10月1日施行 法23条の3)

- 労働者の配置に関する配慮(法26条

苦情処理機関とは、事業主を代表する者および当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする、当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいいます。

紛争の解決の促進に関する特例

労働者と事業主との間の紛争のうち、次の事項についてのもの(以下、特例対象の紛争)は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく「助言及び指導」「あっせん」は行われません(育介法52条の3)

- 自主的解決の対象事項

- 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等(法25条)

「助言、指導又は勧告」「調停」

特例対象の紛争に関しては、都道府県労働局長による「助言、指導又は勧告」の対象です(育介法52条の4第1項)

また、都道府県労働局長は、特例対象の紛争について、紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせる(委任する)ことになっています(育介法52条の5第1項)

(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律ではなく、育児介護休業法で定める手段により解決が図られます)

解雇その他不利益な取扱いの禁止

労働者による次の行為を理由として、事業主が当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています(育介法52条の4第2項、54条の5第2項)

- 労働者が都道府県労働局長の援助(助言、指導又は勧告)を求めたこと

- 労働者が調停の申請をしたこと

雑則および罰則

当記事では、育介法12章(雑則)のうち次の規定を解説します。

- 育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例(法53条)

- 報告の徴収と事業主に対する行政指導(法56条)

- 勧告に従わない事業主の公表(法56条の2)

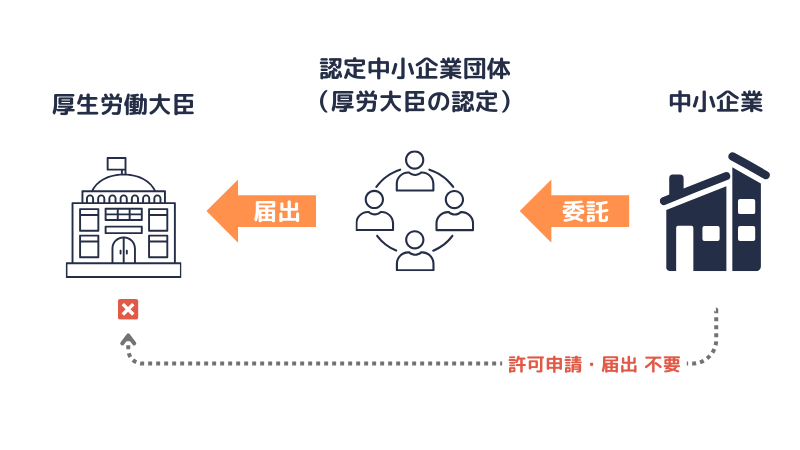

労働者の募集(簡単にいうと採用活動)を第三者に委託することを委託募集といいます(詳しくは職業安定法の解説記事をご参照ください)

- 委託募集については、労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(職業安定法36条1項)

- また、労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者に報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣に届け出なければなりません(職業安定法36条3項)

- ただし、認定中小企業団体(*4)にその構成員である中小企業が育児休業または介護休業を取得した労働者の代替要員の募集について委託する場合には、①および②は適用されず、認定中小企業団体が厚生労働大臣に届け出ることで足ります(育介法53条)

(*4)中小企業労働力確保法に規定する「事業協同組合等」のうち、厚生労働大臣の認定を受けたもの

③の場合は、事業主ではなく、認定中小企業団体が厚生労働大臣に届け出ます。

育児休業または介護休業を取得した労働者の代替要員の募集について、個々の中小企業における事務負担の軽減や、中小企業団体の情報を活用できるよう設けられた制度です。

具体的な手続きは、則79条から84条までに定められています。

③の届出をしないで労働者の募集に従事したり、育介法53条が準用する職業安定法の規定に違反した者は罰則(拘禁刑または罰金)の対象となります(育介法62条から64条まで)

また、両罰規定(育介法65条)により、行為者のみならず法人も罰金の対象となります。

なお、委託募集は職業紹介とは異なる制度です。上記の特例は、職業安定法における職業紹介に係る規定を適用除外とするものではありません。

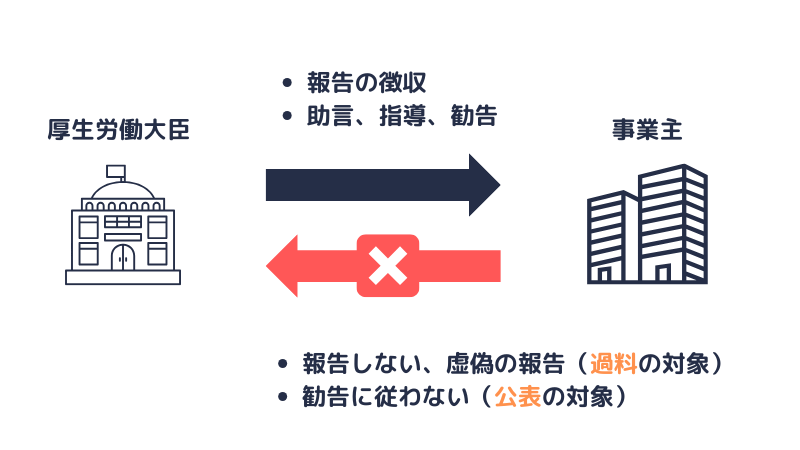

報告の徴収、事業主に対する行政指導、公表

勧告の対象は異なりますが、男女雇用機会均等法と趣旨は同じです。

厚生労働大臣は、育介法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができます(法56条)

上記の報告をせず、または虚偽の報告をした者は、罰則(20万円以下の過料)の対象です(法66条)

厚生労働大臣は、一定の事項に違反している事業主に対し、育介法56条の勧告をした場合において、上記の勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができます(法56条の2)

ここまで、育児介護休業法から、目的や用語の定義などを解説しました。

育介法は、令和7年4月1日施行、令和7年10月1日施行それぞれで、制度が大きく変わります。

当記事の解説においては、目的条文の「子の看護等休暇」が令和7年4月1日施行に関係します。

令和7年度以降の社労士試験において、労働に関する一般常識として出題された際は、ケアレスミスに気をつけてください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 育児介護休業法

厚生労働省ホームページ|育児・介護休業法についてより|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

- リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」

- 育児・介護休業法のあらまし

- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和7年1月20日 職発0120第2号)