この記事では、職業安定法の「職業紹介」について、制度の解説をしています。

(用語の定義はこちらで解説しています)

当記事では、解説の根拠をカッコ書きで記載している箇所があり、カッコ内の略語の意味は、それぞれ次のとおりです。

- 法 ⇒ 職業安定法

- 令 ⇒ 職業安定法施行令

- 則 ⇒ 職業安定法施行規則

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

求人の申込み、求職の申込み

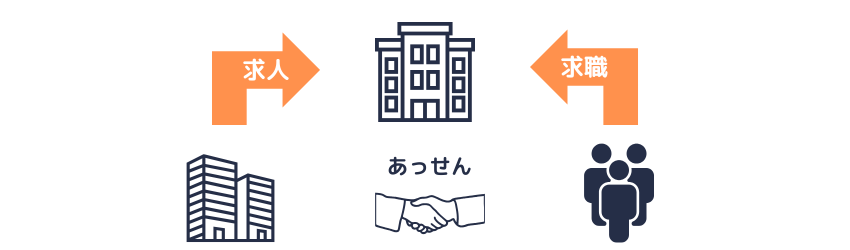

「職業紹介」とは、求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます(法4条1項)

求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為は、職業紹介における「あっせん」に含まれると解されています(最二小判 平6.4.22 東京エグゼクティブ・サーチ事件)

アウトプレースメント業(人員削減にともなう再就職支援)については、教育訓練、相談、助言等のみならず、職業紹介を行う事業は職業紹介事業に該当します(平成11年労働告141号。以下「指針」)

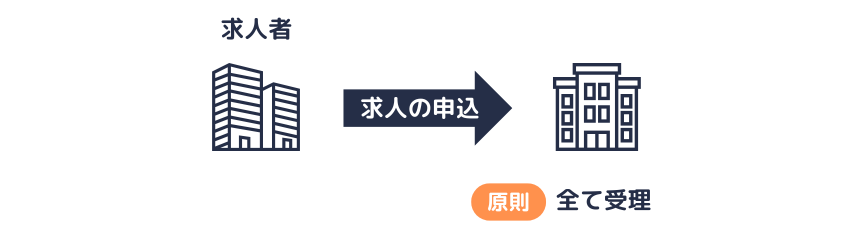

人を雇用する側(求人者)から、人を紹介する側への申込みです。

① 公共職業安定所、特定地方公共団体および職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければなりません(法5条の6第1項)

ただし、次のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができます(法5条の6第1項ただし書き)

- 申込の内容が法令に違反する

- 申込についての賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当と認められる

- 労働に関する法律の規定であって政令(令1条)で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(則4条の5第3項で定める場合に限る)からの申込み

- 労働条件等の明示(法5条の3第2項)が行われない申込み

- 次の1から3までのいずれかの者からの申込み

- 暴力団員

- 法人であって、その役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)のうちに暴力団員があるもの

- 暴力団員がその事業活動を支配する者

- 正当な理由なく次の②による報告の求めに応じない者からの申込み

② 公共職業安定所、特定地方公共団体および職業紹介事業者は、求人の申込みが①ただし書きに該当するかを確認するために、当該求人者に報告を求めることができます(法5条の6第2項)

③ 求人者は、正当な理由がない限り、②の求めに応じなければなりません(法5条の6第3項)

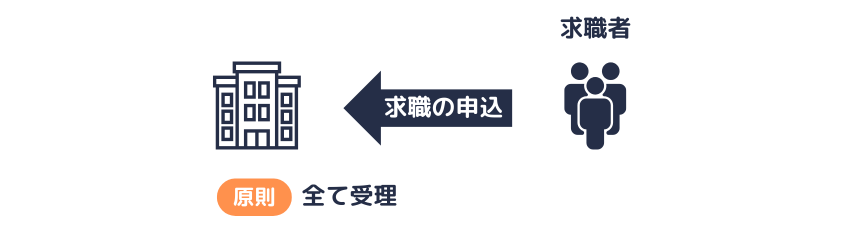

職を求める側(求職者)から、職業を紹介する側への申込みです。

公共職業安定所、特定地方公共団体および職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければなりません(法5条の7第1項)

ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、受理しないことができます(法5条の7第1項ただし書き)

職業安定機関および地方公共団体が行う職業紹介

- 職業安定機関

- 地方公共団体

上記二つの職業紹介について簡単に解説します。

厳密には「職業安定機関=公共職業安定所」ではありません。しかし、当記事を読む上では両者をイコールと考えて問題ありません。

読みにくい場合は、さらに「公共職業安定所」を「ハローワーク」と読み替えてください。

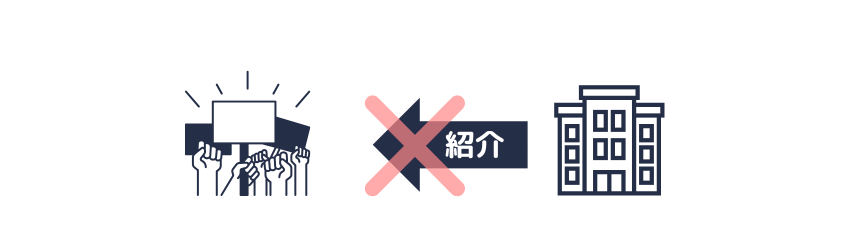

労働争議に対する不介入

職業安定法では、次のように「労働争議に対する不介入」が定められています(法20条)

- 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業または作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない

- ①に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業または作業所閉鎖に至る虞(おそれ)の多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによって、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。ただし、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。

ちなみに、労働争議に対する不介入(法20条)の規定は、次のいずれにも準用されています。

- 特定地方公共団体の行う職業紹介

- 職業紹介事業者が行う職業紹介

- 労働者の募集

- 労働者供給事業

(募集情報等提供事業については、指針にて示されています)

学生生徒等の職業紹介等

公共職業安定所は、学生生徒等(*1)の職業紹介については、適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあっせんするよう努めなければなりません(法26条1項より抜粋)

- (*1)学校の学生または生徒、学校を卒業した者、学校を退学した者(小学校のみを卒業した者を除く)をいいます

地方公共団体の行う職業紹介について、簡単に整理しておきます。

- 地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる(法29条1項)

- この法律において「特定地方公共団体」とは、法29条1項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう(法4条9項)

- 特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない(法29条2項)

- 労働争議に対する不介入(法20条)の規定は、特定地方公共団体が無料の職業紹介事業を行う場合について準用する(法29条の8)

職業紹介事業者の行う職業紹介|有料

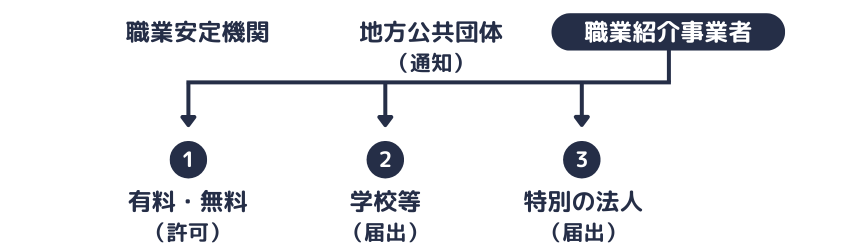

「職業紹介事業者」とは、次の①については許可をうけて、②③については届け出をして職業紹介事業を行う者をいいます(法4条10項)

- 法30条1項(有料職業紹介事業)または法33条1項(無料職業紹介事業)

- 法33条の2第1項(学校等の行う無料職業紹介事業)

- 法33条の3第1項(特別の法人の行う無料職業紹介事業)

ここからは、①のうち、有料職業紹介事業について解説します。

有料職業紹介事業の許可

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(法30条1項)

許可を受けようとする者は、有料職業紹介事業許可申請書を厚生労働大臣に提出します(法30条2項、則18条)

許可には、条件を付される場合があります(法32条の5第1項)

以降、法30条1項の許可を「有料職業紹介の許可」と表記しています。

「有料職業紹介の許可」を受けた者を「有料職業紹介事業者」といいます(法32条の3第1項)

許可の基準

有料職業紹介の許可の基準は次のとおりです(法31条1項)

- 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること

- 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること

- 前①②に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること

具体的な許可基準は、職業紹介事業の業務運営要領にて示されています(要領は当記事の最後にリンクを掲載しておきます)

許可の欠格事由

有料職業紹介の許可をしてはならない事由(欠格事由)については、主な事由を抜粋しています。

許可の基準(法31条1項)にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、有料職業紹介の許可はされません(法32条)

- 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であって政令(令3条)で定めるもの等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者(1号)

- 健康保険法208条(罰則)、船員保険法156条(罰則)等の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者(2号)

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(4号)

- 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(9号)

- 役員のうちに前各号(1号から10号)のいずれかに該当する者がいる法人(11号)

許可の有効期間

有料職業紹介の許可を受けると、有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じて、有料職業紹介事業許可証が交付されます(法32条の4、則21条1項)

- 許可の有効期間は、許可の日から起算して3年です(法32条の6第1項)

- 有効期間の更新を受けた場合は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年です(法32条の6第5項)

許可の取消し

有料職業紹介事業者が次のいずれかに該当するときは、許可の取り消しの対象となります(法32条の9第1項)

- 許可の欠格事由(法32条各号のうち5号から8号までを除く)のいずれかに該当しているとき

- 職業安定法もしくは労働者派遣法(3章4節の規定を除く)の規定又はこれらの規定に基づく命令もしくは処分に違反したとき

- 条件付で有料職業紹介の許可を受けた場合に、付された条件に違反したとき

なお、有料職業紹介事業についての名義貸しは禁止されています(法32条の10)

有料職業紹介事業者が、次の職業を求職者に紹介することは禁止されています(法32条の11第1項)

- 港湾運送業務(港湾運送の業務または則24条の3で定める業務をいう)に就く職業

- 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう)に就く職業

- その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業

②には、建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づいて行われる「建設業務有料職業紹介事業」は含まれません。

なお、建設現場の事務員が行う業務、工事の施工管理業務は、いずれも建設業務に該当しません。

③の職業ついては、厚生労働省令で定められていません。

取扱職種の範囲等を定めたとき

有料の職業紹介事業を行おうとする者または有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、届出書を厚生労働大臣に提出しなければなりません。変更したときも同様です(法32条の12第1項、則24条の4)

取扱職種の範囲等を定めるとは、例えば、取扱う職業の範囲、地域(国内に限るなど)、賃金(一定額以上の求人に限るなど)を限定して職業紹介事業を行いたい場合は、限定したい事項について範囲を定めるという趣旨です。

取扱職種の範囲等を届け出た場合には、求人および求職の申込(違法なもの等を除く)を全て受理しなければならない規定は、届け出た内容の範囲内で適用されます(法32条の12第2項)

少し複雑ですが、取扱職種の範囲等を定める義務ではなく、定めたときに届け出る義務です。

(港湾運送業務および建設業務は、取扱職種の範囲等を定めなくとも有料職業紹介の禁止業務です)

取扱職種の範囲等を限定したい(特定の者に対して不当な差別的取扱いになるものを除く)と考えているものの、取扱職種の範囲等を届け出ない場合には、求人および求職の申込(違法なもの等を除く)を全て受理しなければならない となります。

実費などの手数料または報酬

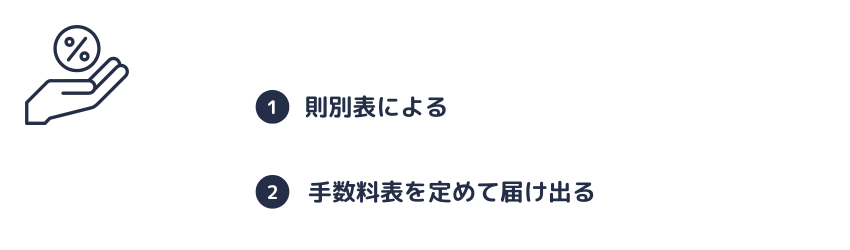

有料職業紹介事業者は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料または報酬を受けてはなりません(法32条の3第1項)

- 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類および額の手数料を徴収する場合(則20条1項、則別表)

- あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう)に基づき手数料を徴収する場合

「えっ…許可を受けたのに手数料の徴収を禁止?」となりそうですが、手数料の徴収は上記①または②に限定しますという意味です。

なお、有料職業紹介事業であっても、求職者からの手数料の徴収は原則として禁止されています(後述します)

以降、解説の便宜上、①の手数料を「則別表の手数料」、②の手数料を「届出制手数料」と表記しています。

- 則別表の手数料は、すでに施行規則に規定されているため、手数料表の届出は不要です(法定の手数料のイメージです)

- 則別表の手数料は、受付手数料、紹介手数料、第二種特別加入保険料に充てるべき手数料(家政婦(夫)に係る職業紹介)の三つで構成されています(則別表)

- 届出制手数料は、「則別表の手数料」を徴収せず、徴収する手数料の種類や金額を自らが定めます

- 届出制手数料を採用する場合は、手数料表の届出(届出制手数料届出書)が必要です

なお、届出制手数料が次のいずれかに該当する場合は、厚生労働大臣は手数料表の変更を命ずることができます(法32条の3第4項)

- 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするもの

- 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき

求職者からの手数料の徴収

有料職業紹介事業者は、法30条1項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはなりません(法32条の3第2項)

ただし、次のときは例外です。

- 手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるとき

厚生労働省令で定めるとき(則20条2項)には、則別表の手数料または届出制手数料に基づいて求職者から手数料を徴収できます(法32条の3第2項ただし書き)

①求職者から手数料(*2)を徴収できるのは、求職者に紹介した職業が次のいずれかに該当するときです(則20条2項)

- 芸能家

- モデル

- 科学技術者(年収要件あり)

- 経営管理者(年収要件あり)

- 熟練技能者(年収要件あり)

- (*2)原則として、6か月間以内に支払われた賃金額の100分の11が上限です

②経過措置として、上記①の他、求職者に紹介した職業が次のいずれかに該当するときは、求職者から求職受付手数料(*3)を徴収することも認められています(則附則4項)

- 芸能家

- モデル

- 家政婦(夫)

- 配ぜん人

- 調理士

- マネキン

- (*3)求職の申込を受理した場合に、原則として、1件あたり710円を徴収できます(同一の求職者からの申込が1か月に3件を超える場合は、1か月につき3件に相当する額が上限です)

経過措置を含め、求職者から手数料を徴収できる場合でも、手数料の額には上限が設けられています(則20条2項、則附則4項)

できないと言ったり、できると言ったり、さらにこれもできると言ったり複雑ですね…

有料職業紹介事業者は、次の事項のいずれも、求人者および求職者に対して明示しなければなりません(法32条の13)

- 取扱職種の範囲等

- 手数料に関する事項

- 苦情の処理に関する事項

- 求人者の情報および求職者の個人情報の取扱いに関する事項(則24条の5第1項1号)

- 返戻金制度(*4)に関する事項(則24条の5第1項2号)

- (*4)紹介により就職した者が早期に離職したことその他これに準ずる事由があった場合に、当該者を紹介した雇用主から徴収すべき手数料の全部または一部を返戻する制度その他これに準ずる制度をいいます

(違約金については、令和7年4月1日から適用される指針にて、明示するよう示されています)

明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに行います(則24条の5第2項)

明示の方法は、原則として、書面の交付、FAXの利用または電子メール等の送信に指定されています(則24条の5第2項)

事業報告書の提出

有料職業紹介事業者は、厚生労働省令(則24条の8第1項、2項)で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません(法32条の16第1項)

手数料に関する事項等の情報提供(公開)

有料職業紹介事業者は、厚生労働省令(則24条の8第3項から6項まで)で定めるところにより、次の情報をそれぞれ提供(一般に公開という趣旨です)しなければなりません(法32条の16第3項、則24条の8)

- 有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(就職者)の数、就職者のうち期間の定めのない労働契約を締結した者(無期雇用就職者)の数

- 無期雇用就職者のうち、離職した者の数(解雇により離職した者および就職した日から6か月経過後に離職した者の数は除く)

- 無期雇用就職者のうち、上記①②に掲げる者に該当するかどうか明らかでない者の数

- 手数料に関する事項(*5)

- 返戻金制度に関する事項

- (*5)令和7年4月1日からは、手数料に関する事項に次の取り扱いが追加されます。

- 有料職業紹介事業者の取扱職種ごとの常用就職1件当たりの平均手数料率の実績を含みます

- ただし、取扱職種ごとの常用就職1件当たりの手数料を定額で徴収する場合には、平均手数料率の実績に代えて、当該就職1件当たりの平均手数料額の実績とすることができます

参考|厚生労働省ホームページ(外部サイトへのリンク)|雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です

有料職業紹介事業については以上です。

職業紹介事業者の行う職業紹介|無料

繰り返しになりますが、「職業紹介事業者」とは、次の①については許可をうけて、②③については届出をして職業紹介事業を行う者をいいます(法4条10項)

- 法30条1項(有料職業紹介事業)または法33条1項(無料職業紹介事業)

- 法33条の2第1項(学校等の行う無料職業紹介事業)

- 法33条の3第1項(特別の法人の行う無料職業紹介事業)

ここからは、①の無料職業紹介事業および②③を解説します。

- 職業安定機関

- 特定地方公共団体

- 学校等

- 特別の法人

上記のいずれかに該当する場合を除いて、無料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(法33条1項)

職業安定機関、特定地方公共団体、学校等、特別の法人に該当しないならば、無料の職業紹介事業であっても許可制です。

以降、解説の便宜上、法33条1項の許可を「無料職業紹介の許可」と表記しています。

また、無料職業紹介の許可をうけた者を「無料職業紹介事業者」と表記しています。

無料職業紹介事業者

無料職業紹介事業者の行う無料職業紹介事業には、次の規定が準用され、読み替えが定められています(法33条4項)

- 30条2項から4項まで(許可についての申請書の提出)

- 31条(許可の基準等)

- 32条(許可の欠格事由)

- 32条の4(許可証)

- 32条の5(許可の条件)

- 32条の6第2項、3項及び5項(許可の更新)

- 32条の7から32条の10まで(変更の届出、事業の廃止、許可の取消し、名義貸しの禁止)

- 32条の12から32条の16まで(取扱職種の範囲等の届出等、取扱職種の範囲等の明示等、職業紹介責任者、帳簿の備付け、事業報告等)

一方で、次の規定は準用されていません。

- 32条の3(手数料)

- 32条の11(港湾運送業務または建設業務に就く職業の紹介を禁止する規定)

有料職業紹介事業の解説と重複する部分も多いため、主な取扱いを整理しておきます。

- 無料職業紹介の許可を受けようとする者は、無料職業紹介事業許可申請書を厚生労働大臣に提出します(法33条4項、則25条)

- 無料職業紹介の許可についても、条件を付される場合があります(法33条4項)

- 無料職業紹介の許可を受けると、無料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じて、無料職業紹介事業許可証が交付されます(法33条4項、則25条)

- 無料職業紹介の許可の有効期間は、許可の日から起算して5年です(法33条3項)

- 有効期間の更新を受けた場合は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年です(法33条4項)

次の①から④までに掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該①から④までに定める者について、無料の職業紹介事業を行えます(法33条の2)

- 学校(小学校および幼稚園を除く)

⇒ 当該学校の学生生徒等(*6)(*7) - 専修学校

⇒ 当該専修学校の生徒または当該専修学校を卒業した者(*7) - 職業能力開発促進法15条の7第1項各号に掲げる施設

⇒ 当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者 - 職業能力開発総合大学校

⇒ 当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練もしくは職業能力開発促進法27条1項に規定する指導員訓練を受ける者または当該職業訓練もしくは当該指導員訓練を修了した者

- (*6)当該大学に附属する病院において臨床研修を受けている者および修了した者を含みます(則25条の2第1項1号)

- (*7)①または②において公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる教育訓練を受けている者および修了した者を含みます(則25条の2第1項2号)

学校等の行う無料職業紹介事業には、次の規定が準用され、必要な読み替えが定められています(法33条の2第7項)

- 32条の8第1項(事業を廃止したときの届出)

- 32条の9第2項(法令違反に対する事業の停止命令)

- 32条の10(名義貸しの禁止)

- 32条の13(取扱職種の範囲等の明示等)

- 32条の15(帳簿の備付け)

- 32条の16(事業報告等。ただし読み替えにより努力義務となります)

学校等の行う無料職業紹介事業は、許可ではなく届出制です。

無料職業紹介事業者と異なり、職業紹介責任者の選任(後述します)は準用されていません。

また、取扱職種の範囲等の届出等(法32条の12)も準用されていません。

(無料の職業紹介事業を行う旨の届出において、職業紹介の範囲を定めることもできます)

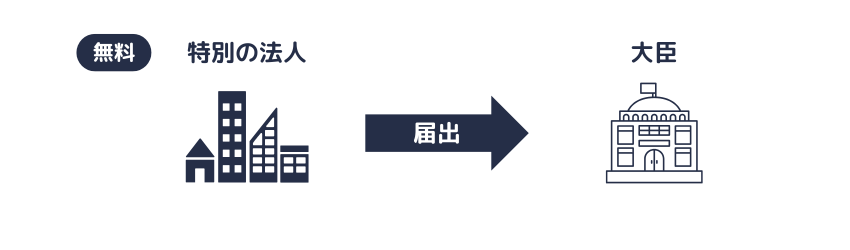

特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるもの(農業協同組合、商工会等のうち構成員の数が10以上のもの)は、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の構成員を求人者とし、又は当該法人の構成員もしくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行えます(法33条の3第1項)

無料職業紹介事業者(許可)と異なり、届出制です。

特別の法人の行う無料職業紹介事業には、次の規定が準用され、必要な読み替えが定められています(法33条の3第2項)

- 30条2項から4項まで(申請書の提出に関する手続)

- 32条(許可の欠格事由。読み替えにより法人の欠格事由となります)

- 32条の4第2項(許可証の備え付け)

- 32条の7第1項および2項(変更の届出)

- 32条の8第1項(事業を廃止したときの届出)

- 32条の9(許可の取消し等。読み替えにより無料職業紹介事業の廃止命令となります)

- 32条の10(名義貸しの禁止)

- 32条の12から32条の16まで(取扱職種の範囲等の届出等、取扱職種の範囲等の明示等、職業紹介責任者、帳簿の備付け、事業報告等)

特別の法人が行う無料職業紹介事業にも、欠格事由、職業紹介責任者を選任する義務が定められています。

ちなみに、無料職業紹介事業者と同様、次の規定は準用されていません。

- 32条の3(手数料)

- 32条の11(港湾運送業務または建設業務に就く職業の紹介を禁止する規定)

無料職業紹介事業を行い得る「特別の法人」の範囲は下のタブに格納しておきます。

法第三十三条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる法人であって、その直接又は間接の構成員の数が10以上のものとする(則25条の3、平成15年12月25日厚労告444号)

一 農業協同組合法の規定により設立された農業協同組合

二 水産業協同組合法の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合

三 中小企業等協同組合法の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団体中央会

四 商工会議所法の規定により設立された商工会議所

五 中小企業団体の組織に関する法律の規定により設立された商工組合

六 商工会法の規定により設立された商工会

七 森林組合法の規定により設立された森林組合

八 その他前各号に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの

職業安定法施行規則第二十五条の三第一項第八号の厚生労働大臣が定めるものは、次のとおりとする(平成15年12月25日厚労告445号)

一 農業協同組合法の規定により設立された農業協同組合連合会

二 水産業協同組合法の規定により設立された漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会

三 中小企業等協同組合法の規定により設立された協同組合連合会

四 商工会議所法の規定により設立された日本商工会議所

五 中小企業団体の組織に関する法律の規定により設立された商工組合連合会

六 商工会法の規定により設立された商工会連合会

七 森林組合法の規定により設立された森林組合連合会

職業紹介責任者

最後に、職業紹介責任者を解説します。

有料職業紹介事業

有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、職業紹介責任者を選任しなければなりません(法32条の14)

- 求人者または求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること

- 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る)および求職者の個人情報の管理に関すること

- 求人および求職の申込みの受理、求人者および求職者に対する助言および指導、職業紹介事業の業務の運営および改善に関すること

- 職業安定機関との連絡調整に関すること

職業紹介責任者は、厚生労働省令(則24条の6第1項)で定めるところにより、欠格事由(法32条1号、2号、4号から9号まで)に該当しない者のうち、厚生労働省令で定める基準(則24条の6第2項)に適合する者から選任しなければなりません(法32条の14)

無料職業紹介事業

法33条および法33条の3では、法32条の14を準用しています(選任を努力義務とする読み替えはありません)

そのため、無料職業紹介事業者(法33条)および特別の法人(法33条の3)についても、職業紹介責任者の選任義務が課されています。

(学校等および特定地方公共団体については、職業紹介責任者を選任する義務はありません)

ここまで次の事項を解説しました。

- 求人の申込み、求職の申込み

- 職業安定機関および地方公共団体が行う職業紹介

- 職業紹介事業者の行う職業紹介(有料)

- 職業紹介事業者の行う職業紹介(無料)

- 職業紹介責任者

労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業については、別の記事で解説する予定です。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 職業安定法

- 職業安定法施行規則第二十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める額(平成14年2月15日厚労告26号)

- 職業安定法施行規則第二十五条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める数(平成15年12月25日厚労告444号)

- 職業安定法施行規則第二十五条の三第一項第八号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの(平成15年12月25日厚労告445号)

厚生労働省ホームページ|令和6年12月27日から適用される職業紹介事業の業務運営要領

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html

厚生労働省ホームページ|職業紹介事業に係る法令・指針より|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/shoukaihourei.html

- 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針