この記事では、労働基準法の4章から、時間外及び休日の労働(36条)について解説しています。

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

社労士試験の独学|労基法|労働時間、休憩、休日、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

社労士試験の独学|労基法|労働時間、休憩、休日、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

当記事は、法定労働時間(特例を含む)、休憩、休日(休日振替、代休を含む)について学習を終えているという認識で解説しています。

あいまいな方は、こちらの記事を先にご覧ください。

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しておりますが、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

(参考)時間外労働と休日労働

下のタブ内では、「時間外労働と休日労働」「法定外残業と法定内残業」の区別を解説しています。

「区別はついてるよ」という方は飛ばすなり調整してください。

あいまいな方はタブ内の解説をご参照ください。

労基法36条を初めて学習する方は、先ずは「時間外労働」と「休日労働」を区別してください。

時間外労働

⇒ 法定労働時間(労基法32条または40条で定める時間)を超えて労働させること

休日労働

⇒ 法定休日に労働させること

どちらも、当初は予定されていなかった労働時間です。ただし、労基法36条では明確に区別されています(いわゆる「残業」として ひとまとめにできません)

また、割増賃金を計算するための賃率も区別されています(労基法37条)

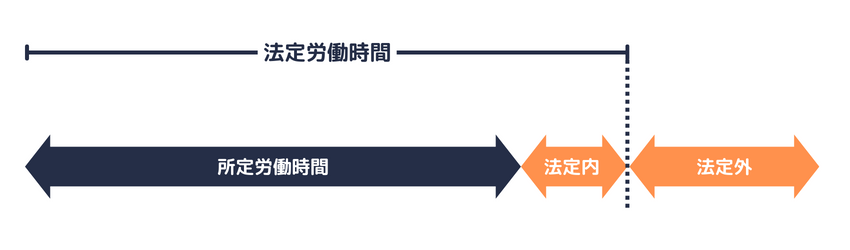

次に、いわゆる「残業」を「法定外残業」と「法定内残業」に区別してください。

どちらも労基法の用語ではありませんが、一般的に使われています。

法定労働時間を超えて労働させること

=時間外労働(または法定時間外労働)

=法定外残業

一方、法定内残業とは、「残業」のうち「所定労働時間を超え、法定労働時間までの労働」の意味で使われています。「法定外」に対して所定外労働、所定時間外労働、所定外残業などと表現されることもあります

以降は、「〇〇残業」という用語は使用せず、「時間外労働」「休日労働」と表記しています。

時間外及び休日の労働の概要(36条)

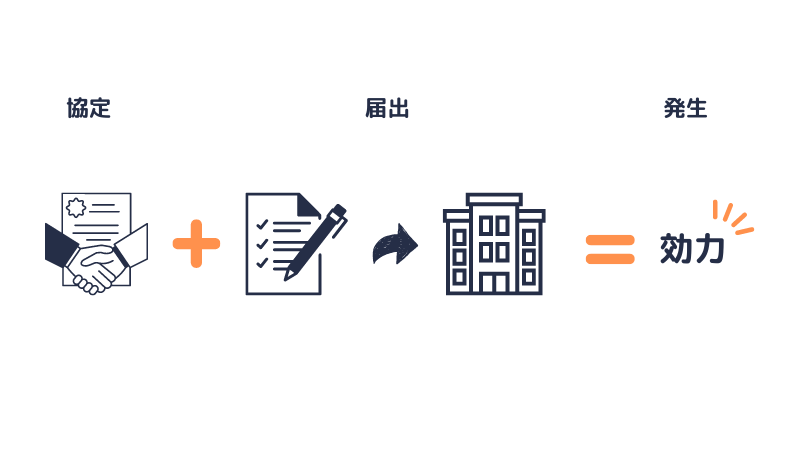

労基法36条は、時間外労働、休日労働をさせるための手続きを定めています。

手続きのおおまかな流れは、労使で労基法36条についての書面による協定(協定書)を交わし、使用者が行政官庁に協定した内容(協定届)を届け出ます。

なお、協定届に署名または記名、押印などをすることによって協定書を兼ねることもできます。

労使で交わされる書面による協定が、一般的に「労使協定」と呼ばれているものです。

また、労基法36条(時間外及び休日の労働)についての労使協定は、一般的に「36協定(サブロクきょうてい)」または「時間外・休日労働協定」と呼ばれています。

当記事の以降にある「36協定」は上記の意味で使用しています。

条文はタブを切り替えると確認できます。

要件|

時間外労働または休日労働をさせるためには、①労使協定(書面による協定)を締結する、かつ、②行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出る ことが必要です。

変形労働時間制、フレックスタイム制と異なり、労使協定の締結だけでは効力は発生しません(変形労働時間制、フレックスタイム制にも届出義務はあります)

そのため、①労使協定の締結のみ、または②協定届を届け出たのみで時間外労働または休日労働をさせた場合は、労基法32条、40条または35条の違反となり罰則が適用されます(労基法119条)

なお、届出についての様式(第9号〜9号の7まで)は指定されています(労基則16条、70条)

※協定の有効期間が令和6年4月1日以降の届出は、令和6年3月31日までの様式から変更となる場合があります。

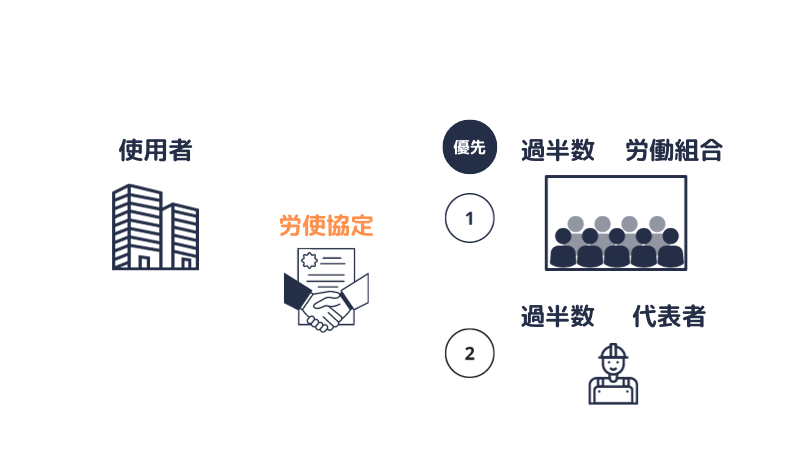

労使協定|

協定を締結する労働者側の当事者は、労働者の過半数で組織する労働組合の有無で分れています。

ある場合 ⇒ その労働組合

ない場合 ⇒ 労働者の過半数を代表する者

効果|

対象期間(1年間に限る)において、労基法32条〜32条の5もしくは40条の労働時間または休日に関する規定にかかわらず、労使協定の定めによって労働時間を延長(時間外労働)させること、または休日に労働(休日労働)させることが可能となります。

労働基準法

第三十六条(時間外及び休日の労働)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

協定届(様式第9号)においては、「労働基準法第32条から第32条の5まで又は第40条の規定により労働させることができる最長の労働時間」を 法定労働時間としています。

しかしながら、変形労働時間制、フレックスタイム制の解説が必要となるため、当記事では「法定労働時間」を1日については8時間、1週間について40時間(または44時間)の意味で使用しています。

また、特にことわりがなければ、変形労働時間制、フレックスタイム制を採用していないケースで解説しています。

対象期間とは、労基法36条の規定により時間外労働または休日労働をさせることができる期間です。

対象期間は1年間に限られています(「以内」ではなく、1年間です)

ちなみに、1年単位の変形労働時間制についての対象期間や、36協定の有効期間とは別のものです。

36協定の具体的な解説の前に、そもそも「時間外労働」とならない(36協定が必要ではない)ケースを紹介します。

36協定は、法定労働時間を超えて労働させる場合に必要です。

そのため、1日について所定労働時間を超えて法定労働時間まで労働させても、週法定労働時間(40時間または44時間)の範囲内であれば、36協定の締結は必要ありません(同旨 昭和23年4月28日基収1497号)

交通事情等により、(交通事情等により影響を受けた時間だけ)始業または終業の時刻を繰下げたり、繰上げても、実際の労働時間が8時間以内であれば、36協定の締結は必要ありません(昭和63年3月14日基発150号)

労働者の遅刻により、遅刻した時間だけ終業時刻を繰下げて労働させても、実際の労働時間が8時間以内であれば、36協定の締結は必要ありません(昭和63年3月14日基発150号)

労基法36条の規定は、満18才に満たない者については適用されません(労基法60条)

そのため、年少者については、36協定に基づいて時間外労働または休日労働をさせることはできません。

なお、労基法33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)の規定は年少者にも適用されます。

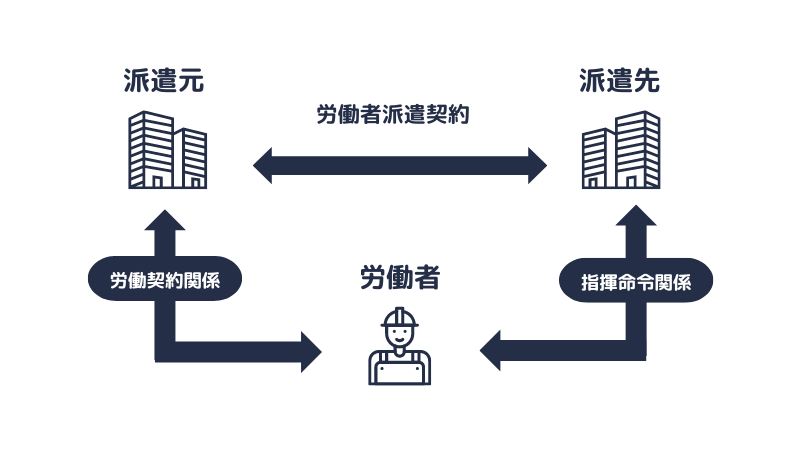

派遣労働者について、派遣先において時間外労働または休日労働をさせるケースです。

- 36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出るのは、派遣元の使用者(労働者派遣法44条2項後段)

- 実際の就業(労働時間、休憩、休日等)については、派遣先のみが使用者とみなされる(労働者派遣法44条2項前段)

派遣先の使用者は、派遣元が締結した36協定の範囲で、派遣労働者に時間外労働または休日労働をさせることができます。

もちろん、派遣先の事業場において時間外労働または休日労働を「派遣先と労働契約関係にある労働者」にさせる場合には、派遣先の労使で36協定を締結します。

協定を締結する労働者側の当事者が、「労働者の過半数」か否かは、次のように判定します。

- 派遣元の事業場で締結する36協定

⇒ 派遣労働者を含めたすべての労働者で判定する - 派遣先の事業場で締結する36協定

⇒ 派遣労働者(派遣元の労働者)は含まないで判定する

労使協定(36協定)

ここからは、時間外労働、休日労働をさせるために必要となる、労使協定について解説します。

労働者の過半数で組織する労働組合

「労働組合」は、労働組合法でいう労働組合です。

目的、構成員等から労働組合とは認められない親睦団体の代表者が、自動的に選ばれて36協定を締結した場合に、労働組合の代表者でもなく、労働者の過半数を代表する者でもないとして、36協定を無効とした判例があります(最二小判 平13.6.22 トーコロ事件)

なお、事業場に2つの労働組合がある場合には、労働者の過半数で組織する労働組合があれば、その組合と協定すれば足り、他の組合と協定する必要はありません(昭和23年4月5日基発535号)

協定は各事業場ごとに締結し、各事業場ごとに所轄労働基準監督署長(以下、所轄署長)に届け出ることになります。

そこで、本社において社長と労働組合の本部の長とが協定を締結し、その協定書に基づき、本社以外の事業場が所要の事項のみを記入して所轄署長に届け出ることは認められるのか という疑義が生じています。

通達によると、当該労働組合が各事業場ごとにその事業場の労働者の過半数で組織されている限り、有効なものとして取り扱って差し支えない としています(昭和24年2月9日基収4234号)

また、上記の取り扱いに加え、上記のように(本社と労働組合とで)締結された協定のうち、その内容が本社と全部または一部の本社以外の事業場について同一であるものにおいては、本社の所轄署長を経由して全部または一部の本社以外の各事業場の所轄署長に届け出ること(本社一括届)も認められています(平成15年2月15日基発0215002号)

労働者の過半数を代表する者

労使協定(36協定に限らず)を締結する際の、労働者の過半数を代表する者(以下、過半数代表者)は、次の①②のいずれにも該当する者とされています(労基則6条の2)

- 労基法41条2号に規定する監督または管理の地位にある者(以下、管理監督者)でないこと

- 労基法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと

①の基準については例外(労基法24条1項ただし書など)がありますが、36協定については①②のいずれにも該当することが必要です(労基則6条の2 第2項)。

管理監督者は、①の基準により過半数代表者にはなれませんが、「労働者の過半数を…」の「労働者」には含まれます。

労基法36条の協定は、「当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのもの」と解されています(昭和46年1月18日基収6206号)

②の基準については、例示されている「投票」で選ぶ場合でも、「労基法に規定する協定等をする者を選出すること」を明らかにしたうえで実施し、「使用者の意向に基づき選出されたものでない」ことも併せて必要です。

例えば、親睦団体の代表者を「投票」で選出して、その代表者が②の手続きを経ることなく自動的に過半数代表者となるようなケースは、「投票」で選出された者だとしても認められていません。

余談ですが、筆者も過半数代表者を経験したことがあり、そのときの方法は、挙手で立候補した後に投票で決めるというものでした。もちろん①および②の基準を満たしたものです。

限度時間、特別条項については後述します。

労使協定に規定する事項は次の①~⑤です(労基法36条2項)

一般条項|

- 時間外労働、または休日労働をさせることのできる労働者の範囲

- 対象期間(1年間に限る)

- 時間外労働、または休日労働をさせることができる場合

- 対象期間における1日、1か月、1年のそれぞれの期間について、時間外労働をさせることのできる時間または休日労働をさせることのできる日数

- 時間外労働および休日労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

上記⑤の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりです(労基則17条)

- 36協定(労働協約による場合を除く)の有効期間の定め

- 上記④における1年の起算日

- 労基法36条6項2号および3号に定める要件(*)を満たすこと

(*)時間外労働と休日労働を合算した時間数は、1か月について100時間未満でなければならず、かつ、2か月から6か月までの平均が全て80時間を超えないこと

特別条項|

36協定に特別条項を設ける場合には、上記に加え、次のいずれもが必要です(労基則17条)

- 限度時間を超えて労働させることができる場合

- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置

- 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率

- 限度時間を超えて労働させる場合における手続

健康および福祉を確保するための措置の実施状況に関する記録は、有効期間中および有効期間の満了後5年間(当分の間は3年間)保存しなければなりません(労基則17条2項、72条)

労働基準法

第三十六条

② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)

三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

労働基準法施行規則

第十七条

法第三十六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第七号までの事項については、同条第一項の協定に同条第五項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。

一 法第三十六条第一項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め

二 法第三十六条第二項第四号の一年の起算日

三 法第三十六条第六項第二号及び第三号に定める要件を満たすこと。

四 法第三十六条第三項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合

五 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置

六 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率

七 限度時間を超えて労働させる場合における手続

② 使用者は、前項第五号に掲げる措置の実施状況に関する記録を同項第一号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存しなければならない。

③ 前項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。

時間外労働をさせることのできる時間、休日労働をさせることのできる日数は、1日、1か月、1年のそれぞれの期間について定めます。

ただし、フレックスタイム制については、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月および1年について協定すれば足りるとされています(平成30年12月28日基発1228第15号)

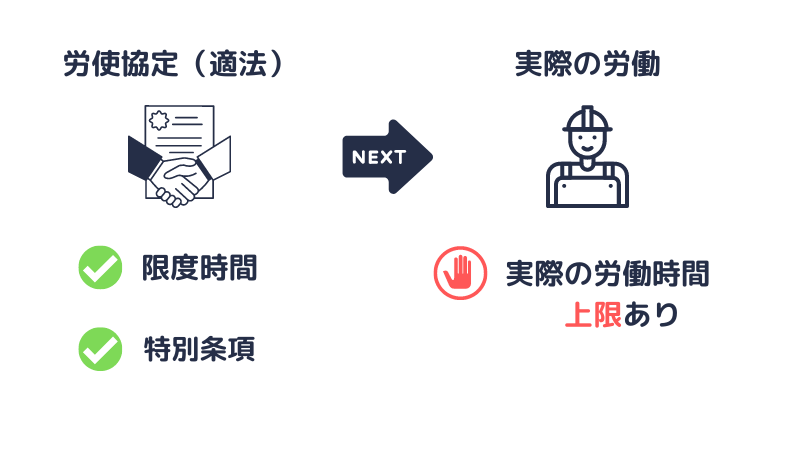

労基法上の労使協定は、その協定に定めるところによって労働させても労基法に違反しないという免罰的効力をもちます。

労働者の民事上の義務は、労使協定から直接生じるものではないため、実際に労働させるには労働協約、就業規則、労働契約のいずれかによる根拠が必要です(昭和63年1月1日基発1号)

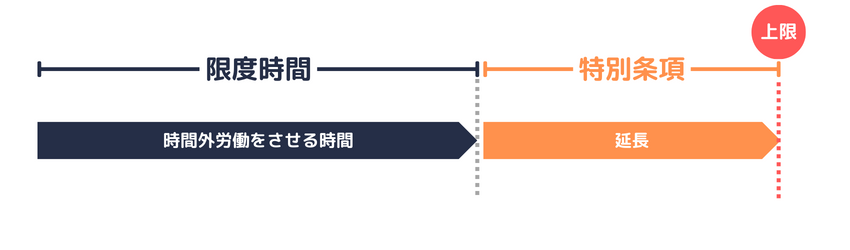

36協定に特別条項を設けない場合は、時間外労働をさせることのできる時間を限度時間の範囲で定めます。

36協定により時間外労働をさせることができる時間は、事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して、通常予見される時間の範囲内で定めます。

具体的には、「労使で協定さえすれば時間外労働は無制限」というものではなく、次の限度時間を超えない範囲に限られています。

限度時間|

(原則)

- 1か月について45時間

- 1年について360時間

(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制を適用して労働させる場合)

- 1か月について42時間

- 1年について320時間

なお、休日労働をさせることができる時間については、限度時間は定められていません(後述する特別条項、時間外労働の上限規制の対象とはなります)

労働基準法

第三十六条

③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

36協定では、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある」場合には、特別の条項(特別条項)を定めることができます。

特別条項により、「限度時間」を超えての時間外労働が可能となります。ただし、特別条項によっても延長できる労働時間には上限があり、特別条項の適用可能な月数も制限されています。

なお、特別条項を定める場合の協定届については、様式第9号の2が指定されています(労基則16条)

特別条項における、延長できる労働時間の上限、適用可能な月数は次のとおりです。

1か月についての上限

1か月については、時間外労働をさせる時間と休日労働をさせる時間の合計が、100時間未満となるよう定めなければなりません。

上記の「100時間未満」は、特別条項を適用する前の時間外労働および休日労働の時間を含めて100時間未満という意味です。

例えば、限度時間である45時間(または42時間)の時間外労働をさせ、特別条項を適用してから更に100時間未満の時間外労働(または休日労働)が可能となる という意味ではありません。

なお、100時間未満となるよう定めるため、100時間は認められません。

1年についての上限

1年については、時間外労働をさせることができる時間が、720時間を超えないよう定めなければなりません。

上記の「720時間を超えない」は、特別条項を適用する前の時間外労働を含めて720時間を超えないという意味です。

なお、720時間を超えないよう定めるため、720時間は認められます。

適用可能な月数

特別条項を設ける際には、対象期間において限度時間(45時間または42時間)を超えて労働させることができる月数を定めなければなりません。

「月数」は、1年について6か月以内に限られています。

ひらたくいうと、特別条項の発動は年6回までです。

労働基準法

第三十六条

⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。

通達では、限度時間、特別条項により延長できる労働時間の上限または適用可能な月数を超える定めをした36協定の効力について、次のように示しています。

いずれも法律において定められた要件であり、これらの要件を満たしていない時間外・休日労働協定は全体として無効である(平成30年12月28日基発1228第15号)

時間外労働、休日労働の上限規制

先述のとおり、36協定は限度時間、特別条項についての規定の範囲内で締結します。

ここからは、適法に締結した36協定に基づいて時間外労働、休日労働をさせる場合でも、超えてはならない時間(労基法36条6項)について解説します。

なお、労基法36条6項の違反には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が定められています(労基法119条)

労働者派遣については、労基法36条6項に違反すると、派遣先の使用者が罰則の対象となります

使用者は、労使協定で定めるところによって時間外労働させ、または休日労働をさせる場合であっても、次の①から③に定める要件を満たすことが必要です。

- 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務については、1日についての時間外労働は、2時間を超えないこと

- 1か月についての時間外労働と休日労働の合計が100時間未満となること

- 対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月、5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外労働、および休日労働をさせた時間の1か月あたりの平均時間が80時間を超えないこと

労働基準法

第三十六条

⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。

三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

健康上特に有害な業務

(参考)厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、下のタブに格納しておきます。

法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。

一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

五 異常気圧下における業務

六 削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務

七 重量物の取扱い等重激なる業務

八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

九 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

時間外労働と休日労働の合計が100時間未満

「1か月100時間未満」は、特別条項についての上限と同じです。

特別条項の要件とまとめて説明されることもありますが。ただし、36協定に特別条項を定めない場合でも、「1か月100時間未満」の上限規制は適用されます。

休日労働に偏った例になりますが、ある1か月において、時間外労働の合計が45時間(限度時間)の場合でも、休日労働の合計が55時間になると時間外労働と休日労働の合計が1か月で100時間になり違法となります。

1か月ごとに区分した各期間に直前の1か月、2か月、3か月…を加えたそれぞれの期間

労基法36条6項3号は「!?」となる規定です。

厚生労働省のパンフレットでは、時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か⽉平均」が全て1⽉あたり80時間以内と説明されています。

他にも「複数月平均80時間以内」や「2〜6か月平均80時間以内とする」という表現もみられます。

手順を知っている状態で読むと「なるほどね」ですが、初見では混乱するかもしれません。

具体的な手順は、下のタブに格納しておきます。

対象期間は1月から開始して12月で終了する1年間とします。

「対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月、5か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外労働、および休日労働をさせた時間の1か月あたりの平均時間が80時間を超えないこと」の意味は、次のとおりです。

- 1月が終了したとき

⇒ まだ1か月しか経過していないため、80時間規制は無し - 2月が終了したとき

⇒「2か月平均」として、2月と1月の平均が80時間以内となること - 3月が終了したとき

⇒「2か月平均」として、3月と2月の平均が80時間以内となり、かつ、「3か月平均」として、3月と2月と1月の平均も80時間以内となること - 4月が終了したとき

⇒ 「2カ月平均」として、4月と3月の平均が80時間以内となり、かつ…(中略)「4カ月平均」として、4月~1月の平均も80時間以内となること

以降、12月が終了するまで繰り返します。

ちなみに、12月終了した後に、新たな対象期間が定められる場合は、次のように繰り返します。

- 1月が終了したとき

⇒ 「2か月平均」として、1月と昨年の12月の平均が80時間以内となり、かつ…(中略)「6か月平均」として1月~昨年の8月の平均が80時間以内となること

以降、12月が終了するまで繰り返します。

労基法36条6項3号の規定は、複数の時間外・休日労働協定の対象期間をまたぐ場合にも適用されます(平成30年12月28日基発1228第15号)

適用除外

通達では、「新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務」を次のように示しています(平成30年12月28日基発1228第15号)

- 専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいう

- 既存の商品やサービスにとどまるものや、商品を専ら製造する業務などは含まれない

新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務については、「限度時間、特別条項についての規定、労基法36条6項2号および3号の規定」(いわゆる時間外労働の上限規制)は適用されません(労基法36条11項)

ただし、労働安全衛生法(安衛法)では、事業者(法人であれば法人そのもの)は、一定の条件にある労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければならないと定めています(安衛法66条の8の2)

なお、時間外労働の上限規制が適用されなくとも、時間外労働、休日労働をさせるためには36協定の締結と届出が必要です。

協定届については、様式第9号の3が指定されています(労基則16条2項)

- 時間外労働は年720時間以内

- 時間外労働と休⽇労働の合計は⽉100時間未満

- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か月(6回)まで

- 時間外労働と休⽇労働の合計は、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か⽉平均」が全て1⽉あたり80時間以内

上記①②③が、限度時間と特別条項についての規制です(労基法36条3項〜5項)

上記②と④が、実際に労働させた時間についての規制です(労基法36条6項2号、3号)

④の規制は、「複数月平均80時間以内」「2〜6か月平均80時間以内」などとも表現されます。

上記①〜④の規制を合わせて、一般的に「時間外労働の上限規制」といわれています。

ちなみに、令和6年3月31日までは、工作物の建設等の事業、自動車の運転の業務、医業に従事する医師、鹿児島および沖縄県における砂糖を製造する事業について、それぞれ一定の範囲で適用が猶予されていました(労基法139条2項、140条2項、141条4項、142条)

令和6年4月(2024年4月以降)以降の取扱いを簡単に整理しておきます。

工作物の建設の事業

- 原則

⇒ 上限規制はすべて適用される - 災害時における復旧及び復興の事業に限り

⇒ 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内とする規制は適用されない

自動車の運転の業務

- 特別条項を設ける場合

⇒ 時間外労働は年960時間以内 - 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内とする規制は適用されない

- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か月(6回)までの規制は適用されない

医業に従事する医師(特定医師に限る)

医業に従事する医師のうち「特定医師(労基則69条の2)」については、「医師の時間外労働の上限規制」として次のように取り扱われます(労基法141条1項)

- 特別条項を設ける場合

⇒ 時間外労働と休日労働の合計について、「水準」ごとに年間の時間数に上限が定められている - 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満(一定の条件あり)、2~6か月平均80時間以内とする規制が適用されない

- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か月(6回)までの規制は適用されない

なお、「特定医師ではない医療に従事する医師」については、時間外労働の上限規制はすべて適用されます(労基法141条4項)

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

- 上限規制がすべて適用される(特例なし)

なお、実務上の取り扱いは、厚生労働省のホームページ等をご確認ください。

参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務

時間外及び休日労働に関する指針

厚生労働大臣により、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」(以下、指針)が定められています(平成30年9月7日厚生労働省告示323号)

- 36協定の内容は、指針に適合したものとなるようにしなければなりません(労基法36条8項)

- 指針に適合しない36協定は、助言および指導の対象となります(労基法36条9項、平成30年12月28日基発1228第15号)

ただし、法定要件を満たしていれば、指針に適合しない時間外・休日労働協定でも直ちに無効となるわけではありません(平成30年12月28日基発1228第15号)

ここまで時間外及び休日の労働(労基法36条)について解説しました。

社労士試験の勉強においては、条文だけでもかなりの情報量ですので、繰り返し学習してみてください。

最後に、この記事の内容を整理して終わりにします。

概要

要件|

時間外労働または休日労働をさせるためには、①労使協定(書面による協定)を締結する、かつ、②行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出る。

効果|

対象期間(1年間に限る)において、労基法32条〜32条の5または40条の労働時間もしくは休日に関する規定にかかわらず、労使協定の定めによって労働時間を延長(時間外労働)させること、または休日に労働(休日労働)させることが可能となる。

労使協定

協定を締結する労働者側の当事者は、労働者の過半数で組織する労働組合が

ある場合 ⇒ その労働組合

ない場合 ⇒ 過半数代表者

過半数代表者の要件|

次のいずれもが必要

- 管理監督者でないこと

- 労基法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと

一般条項|

① 時間外労働、または休日労働をさせることのできる労働者の範囲

② 対象期間(1年間に限る)

③ 時間外労働、または休日労働をさせることができる場合

④ 対象期間における1日、1か月、1年のそれぞれの期間について、時間外労働をさせることのできる時間または休日労働をさせることのできる日数

⑤ 36協定(労働協約による場合を除く)の有効期間の定め

⑥ 上記④における1年の起算日

⑦ 時間外労働と休日労働を合算した時間数は、1か月について100時間未満でなければならず、かつ、2か月から6か月までの平均が全て80時間以内となること

特別条項|

36協定に特別条項を設ける場合には、上記に加え、次のいずれもが必要

- 限度時間を超えて労働させることができる場合

- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康および福祉を確保するための措置(記録の保存は5年(当分は3年))

- 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率

- 限度時間を超えて労働させる場合における手続

限度時間|

(原則)

- 1か月について45時間

- 1年について360時間

(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制を適用して労働させる場合)

- 1か月について42時間

- 1年について320時間

(特別条項)労働時間の上限、適用可能な月数|

- 1か月については、時間外労働と休日労働の合計が、100時間未満

- 1年については、時間外労働が、720時間を超えない(720時間以内)

- 「月数」は、1年について6か以内

実労働時間の上限

- 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務

⇒ 1日についての時間外労働は、2時間を超えない - 1か月についての時間外労働と休日労働の合計

⇒ 100時間未満 - 時間外労働と休⽇労働の合計について

⇒ 2〜6か月までの平均が全て80時間を超えない(80時間以内)

時間外労働の上限規制

- 時間外労働は年720時間以内

- 時間外労働と休⽇労働の合計は⽉100時間未満

- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か月(6回)まで

- 時間外労働と休日労働の合計について2〜6か月までの平均が全て80時間以内

上限規制の適用除外|

- 新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務には、時間外労働の上限規制は適用されない

- ただし、安衛法の規定により、一定の条件のもとで医師による面接指導が必要となる

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働基準法36条、119条、139条、140条、141条、142条

- 労働基準法施行規則6条、16条、17条、18条、69条、69条の2、69条の3、69条の4、69条の5、70条

- 昭和63年1月1日基発1号(改正労働基準法の施行について)

- 平成11年1月29日基発45号(労働基準法の一部を改正する法律の施行について)

- 平成30年7月6日基発0706第1号(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について)

- 平成30年12月28日基発1228第15号(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について)

- 平成30年9月7日厚生労働省告示323号(労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針)

厚生労働省|ホームページ|労働基準関係リーフレットより|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html

- 36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を

- 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

- 就業規則・36協定の本社一括届出について

解釈例規(昭和63年3月14日基発150号)