この記事では、報酬月額の算定の特例(法44条)のうち、定時決定の取扱いを解説しています。

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 健康保険法

- 保険者等 ⇒ 協会管掌の健康保険は厚生労働大臣(実務については機構)、組合管掌の健康保険は各健康保険組合

- 機構 ⇒ 日本年金機構

- 平成30年3月1日事務連絡 ⇒ 健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについてに関するQ&A〔健康保険法〕

- 令和5年6月27日機構あて事務連絡 ⇒ 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

この記事の「被保険者」は、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)、任意継続被保険者を除きます。

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。詳しくは免責事項をご確認ください。

報酬月額の算定の特例(定時決定)

保険者決定ではない定時決定(通常の定時決定)は、学習を終えている認識で解説しています。

通常の定時決定の解説は、こちらの記事をご参照ください。

(保険者決定のうち、随時改定に係る取扱いは別の記事で解説します)

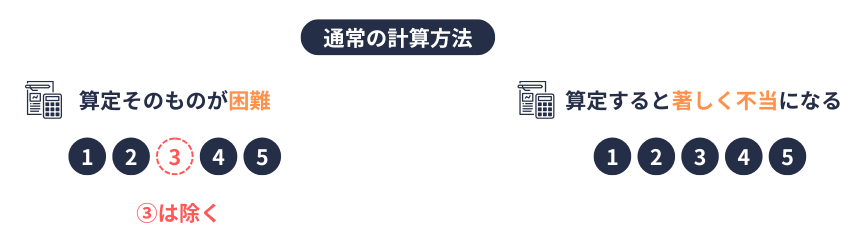

保険者等は、被保険者の報酬月額が、①②④⑤によって算定することが困難であるとき、又は①~⑤によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、①~⑤にかかわらず、保険者等が算定する額を当該被保険者の報酬月額とします(法44条1項)

- 資格取得時の決定(法42条1項)

- 定時決定(法41条1項)

- 随時改定(法43条1項)

- 育児休業等を終了した際の改定(法43条の2第1項)

- 産前産後休業を終了した際の改定(法43条の3第1項)

上記①~⑤にかかわらず、法44条1項により保険者等が報酬月額を算定することを保険者決定といいます。

(算定基礎届と区別したいため「保険者決定」と表記しています。読みにくい場合は保険者算定に読替えてください)

健康保険組合については、保険者決定の方法を規約で定める必要があります(法44条2項)

以降の「保険者決定」は、協会けんぽの健康保険を前提に解説します。

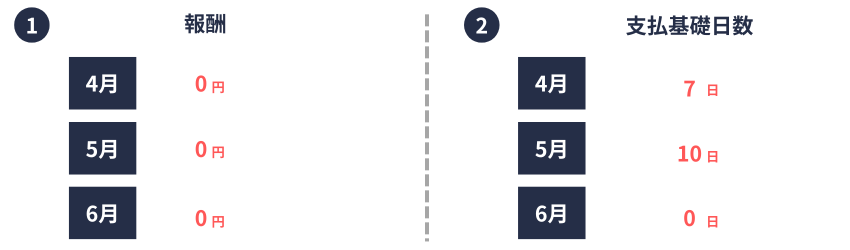

機構のホームページ(外部リンク)によると、報酬月額の算定が困難なケースが次のように示されています。

- 病気欠勤などにより4、5、6月の3か月間に報酬をまったく受けない場合

- 4、5、6月のいずれの月も支払基礎日数の要件を満たさない場合

上記①②ともに通常の定時決定の方法では報酬月額を算定できないため、従前の報酬月額を用いて保険者決定されます(従前の標準報酬月額で決定です)

(標準報酬月額ではなく、報酬月額の算定の特例が保険者決定となるため、回りくどい表現にご協力をお願いします)

次の①~④の場合は、通常の定時決定によって報酬月額を算定すると著しく不当になるため、保険者決定の対象となります(同旨 昭和36年1月26日保発4号、平成23年3月31日保発0331第17号)

- 4、5、6月の3か月間において、3月以前に支払うべき給与の遅配分を受け、又は、遡って昇給したため数月分の差額を一括して受けるなど、通常受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けた場合

- 4、5、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合

- 4、5、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合

- 当年の4、5、6月に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額との間に、2等級以上の差を生じた場合であって、その差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合

①の「通常受けるべき報酬」とは、法3条5項ただし書に該当するもの(臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるもの)以外の報酬をいいます(昭和36年1月26日保発4号)

②の「低額の休職給」の解釈は、次のように示されています(同旨 昭和37年6月28日保険発71号)

- 「低額」とは、休職しなかった場合に通常受ける報酬に比べて低額を意味します。

- 「休職給」とは、通常受ける報酬とは別個に休職という事由に対して設定された(休職規定などにより設定された)給与をいいます。

- 日、時間、稼高など稼働実績に比例して定められる報酬について、休職による稼働減を理由に給与も減額となった場合におけるその給与は、休職給に該当しません。

なお、上記①~④とは別に、給与計算期間の途中で資格を取得した場合(解説はこちら)も保険者決定の対象です(前掲通達)

以降、解説の都合上、①~③の保険者決定を9月以降において受けるべき報酬月額に基づく保険者決定、④の保険者決定を年間平均による保険者決定と表記しています。

9月以降において受けるべき報酬月額に基づく保険者決定

- 4、5、6月の3か月間において、3月以前に支払うべき給与の遅配分を受け、又は、遡って昇給したため数月分の差額を一括して受けるなど、通常受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けた場合

- 4、5、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合

- 4、5、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合

①~③に該当した場合は、原則として、9月以降において受けるべき報酬月額を可能な範囲で推定して、保険者決定します(昭和36年1月26日保険発7号ほか)

報酬の遅配(労基法との関係)

3月以前の給与(賃金)を4、5、6月に遅配することは、労基法24条に違反します。

「保険者決定の対象は労基法違反とはならない」はもちろん成立しませんが、「労基法違反は保険者決定の対象とはならない」とする定めはありせん。

給与の遅配についての保険者決定は、あくまで「算定した額が著しく不当」にならないように標準報酬月額を決定するための方法としてとらえてください。

(昇給の遡りは、遡らないよりも報酬(賃金)が増額するため、被保険者にとって不利益になるとは限りません)

労基法24条はこちらの記事で解説しています。

次のいずれも保険者決定の対象となります(被保険者の視点で記載しています)

- 給与の遅配を受けた

本来は3月以前に支給される給与を、4、5、6月に受けた(昭和36年1月26日保発4号) - 給与が遅配される

本来は4、5、6月に支給される給与が、7月以降に遅配される(昭和37年6月28日保険発71号) - 昇給が遡った

4、5、6月において昇給差額を受けた(昭和36年1月26日保発4号) - 降給が遡った

4、5、6月において降給差額を控除された(令和5年6月27日機構あて事務連絡)

3月以前の給与を「4、5、6月に受けた」ケースは、遅配分として受けた額を差し引いて(*1)報酬月額を算定します(昭和37年6月28日保険発71号)

4、5、6月の給与が「7月以降に遅配される」ケースは、遅配する(給与の支払いが遅れた)月を計算から除外(*2)します(前掲通達)

4、5、6月において昇給差額を受けたケースは、昇給差額分を差し引いて(*1)報酬月額を算定します(前掲通達)

4、5、6月において降給差額を控除されたケースは、控除された額を差し引かずに(*3)、差額調整前の給与で報酬月額を算定します(令和5年6月27日機構あて事務連絡)

(賃金からの降給差額の控除は、労使協定の締結の有無や、過払い賃金の調整的相殺が認められるかを考慮する必要はあります)

なお、本来4月に支給される給与を5月に受けたなど「4、5、6月」の範囲で給与の遅配が清算されたケースは、労基法24条違反は別に考慮するとしても、「4、5、6月」の総額としては変わらないため、保険者決定の対象外です。

(昇給及び降給については、4、5、6月の期間内で遡る場合でも、随時改定に係る保険者決定の取扱いを考慮する必要はあります)

(*1)(*2)(*3)は実務的な取扱いになるため、下のタブに格納しておきます。

必要に応じて開閉してください。

支払基礎日数はいずれの月も17日(又は11日)以上あり、随時改定に該当しない前提で解説します。

(*1)通達は、「遅配分又は昇給差額」が支給された「月」を除いて計算するとも読めますが、実際には「月」そのものは除外せず、4、5、6月の報酬の総額から「遅配分又は昇給差額」を差し引いて、差引後の額を3で割ります。より具体的にいうと、算定基礎届には「3月以前の遅配分又は昇給差額」を含めて記載し、修正平均額を計算します。差額調整が生じた月の支払基礎日数は、差額調整に対する日数を加算せず、本来その月に支給する報酬に対する日数のみを記載します。

(*2)このケースは、遅配する「月」を計算から除外します。より具体には、算定基礎届には現実に支給した報酬を記載し、遅配が生じた月を除いて修正平均額を計算します。結果として計算から除外されますが、遅配が生じた月の支払基礎日数は、遅配額に対する日数を差し引かずに記載します。

(*3)考え方は(*1)と同じです。

4、5、6月からみると、(*2)のケースのみ未来のはなしです。

4、5、6月のいずれかの月において、②低額な休職給を受けた又は③賃金カットがあった場合は、それぞれに該当した月数に応じて、次のように報酬月額の算定方法が異なります。

- 4、5、6月の3か月全てが②又は③に該当する。

⇒ 従前の報酬月額で算定します(昭和36年1月26日保険発7号) - 4、5、6月のうち2か月以下の月が②又は③に該当する。

⇒ ②又は③に該当した月を除いて報酬月額を算定します(同旨 昭和37年6月28日保険発71号)

(厳密には、上段は「9月以降において受けるべき報酬月額」ではありません)

年間平均による保険者決定(定時決定)

(4、5、6月が閑散期(オフシーズン)のケースも考え方は同じです)

つづいて、年間平均による保険者決定(定時決定に係る取扱い)を解説します。

(随時改定に係る取扱いは、こちらの記事で解説しています)

制度の趣旨

業種や職種の特性から、4月から6月までの報酬額がその他の時期と比較して著しく変動する場合は、保険者決定の対象となります。

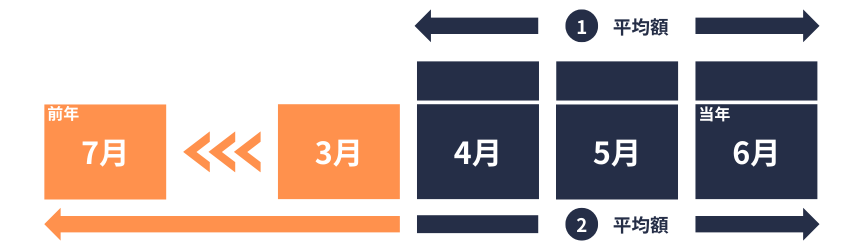

- 当年の4、5、6月に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額

- 前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額

年間平均による保険者決定は、上記①と②の間に2等級以上(*4)の差を生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合に行われます(平成23年3月31日保発0331第17号)

(*4)一方が49級で他方の報酬月額が141.5万円以上、または一方が2級で他方の報酬月額が5.3万円未満の場合は、1等級差でも保険者決定の対象です(平成30年3月1日事務連絡)

①は通常の定時決定と同じです。

②は6月から前年7月までに受けた報酬を平均して、1か月あたりの報酬月額を算定します。

ただし、①②ともに平均額の計算対象となる「月」や「報酬」には基準があります。

年間平均による保険者決定の要件を満たすと、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額で報酬月額を算定(保険者決定)し、その報酬月額に基づいて定時決定(上記②の標準報酬月額で決定)します(平成23年3月31日保保発0331第1号)

以降、解説の都合上、①を「4、5、6月の平均額」、②を「年間平均額」と表記しています。

算定が困難な場合の保険者決定との競合

4、5、6月の支払基礎日数が全て17日(短時間労働者、短時間就労者については通常の定時決定の取扱いと同じ。)未満の場合は、「年間平均による保険者決定」ではなく、「算定が困難な場合」の保険者決定が適用されるため、従前の標準報酬月額で決定されます(平成30年3月1日事務連絡)

7、8、9月改定の随時改定との競合

7月から9月までのいずれかの月を改定月とする随時改定は、定時決定より優先されるため、年間平均による保険者決定(定時決定)は適用されません(前掲事務連絡)

(年間平均による保険者決定(随時改定)の要件を満たすかを判断します)

通常の定時決定の際に支払基礎日数の要件を満たさない月を計算から除外するように、年間平均による保険者決定においても計算対象となる「月」や「報酬」には基準があります。

ただし、前年の7月から当年の6月までには「当年の4、5、6月」が含まれるため、基本的には通常の定時決定の取扱いと同じです。

前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬は、次の基準により算定します(前掲事務連絡)

- 支払基礎日数が17日以上の月を対象とします(*5)(*6)

- 前年7月から当年6月までにおいて各月の「被保険者の区分」が異なる場合は、給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象となるかを判断します。

- 支払基礎日数の要件を満たさない月、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月、一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は、計算対象から除外します。

- 月の途中(給与計算期間の途中)に入社した場合の入社月や再雇用により資格の得喪が生じた月は、計算の対象になりません(その月を計算対象から除外します)

- 前年7月から当年6月までの間に固定的賃金の変動が起こった場合

報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、固定的賃金の変動が反映された報酬も含めて報酬月額の平均を計算します。 - 遅れていた給与を受けた場合

本来は「前年の6月以前」に支払う給与の遅配分を「前年7月から当年6月まで」に受けた場合は、その遅配分を除いて、報酬月額の平均を計算します(差額調整の場合の保険者決定と考え方は同じです) - 給与の支払いが遅れる場合

本来は「前年7月から当年6月まで」に支払う報酬の一部が「当年7月以降」に支払われる場合は、本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算します(差額調整の場合の保険者決定と考え方は同じです)

(*5)(4分の3未満)短時間労働者である被保険者については、支払基礎日数が11日以上の月を対象とします(前掲事務連絡)

(*6)短時間就労者である被保険者(4分の3基準を満たす者)の場合は、次の取扱いとなります(前掲事務連絡 様式例2)

- 4月から6月までの支払基礎日数を17日以上の月の報酬の平均額とした場合には、「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬(以下、年間平均)」も17日以上の月の報酬の平均額となります。ただし、被保険者区分が短時間労働者で支払基礎日数が11日以上の月があれば、その月も年間平均の算定の対象月となります。

- 4月から6月までの支払基礎日数が17日以上ないため、15日以上17日未満の月の報酬の平均額とした場合には、年間平均は、支払基礎日数が15日以上の月の報酬の平均額となります。ただし、被保険者区分が短時間労働者で支払基礎日数が11日以上の月があれば、その月も年間平均の算定の対象月となります

(短時間就労者の取扱いは、4~6月の3か月平均の計算に含める月と、前年7~6月の1年平均の計算に含める月は、同じ基準で判断してください という趣旨です)

異動、入社

年間平均による保険者決定の対象となる部署に異動した場合は、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算します(前掲事務連絡)

また、4、5、6月以外(前年7月から当年3月まで)に計算対象の月が1か月でもあれば、入社して1年未満の者も年間平均による保険者決定の対象となります(前掲事務連絡)

繰り返しになりますが、年間平均による保険者決定は、「4、5、6月の平均額」と「年間平均額」との間に2等級以上の差が生じ、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合に行われます。

この、「業務の性質上例年発生することが見込まれる」とは、業種や職種の特性により毎年4月から6月までが繁忙期に当たるため、その期間中の残業手当等が他の期間と比べて多く支給されるなど、例年季節的な報酬変動の発生が想定されるケースをいいます(同旨 前掲事務連絡)

なお、4月から6月までが繫忙期に当たるとは、「4、5、6月のすべてが繫忙期」という意味ではなく「4月から6月までに繫忙期が1か月でもある」という意味です(同旨 前掲事務連絡)

年間平均による保険者決定の対象か否かは、次の基準が示されています(前掲事務連絡)

- 年間平均による保険者決定の対象となるかの判断は、事業所全体が毎年4月から6月までに繁忙期などに該当するケースを除き、特定の時期に報酬変動が起こる部署や役職を単位として行います。

- 単年度のみなど、業務の一時的な繁忙による報酬の増加等は対象外です。

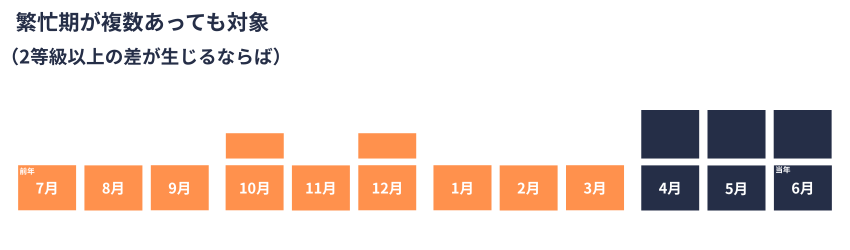

- 「4、5、6月の平均額」と「年間平均額」との間に、2等級以上の差があれば、繫忙期が1年間に複数回あっても(例えば、四半期ごとや上期下期の繫忙期なども)対象となります。

例えば、次のように様々な業種等が考えられます(前掲事務連絡)

① 4月~6月が繁忙期になる業種

- 4月~6月の時期に収穫期を迎える農産物の加工の業種

- 夏に売り上げが上昇する商品の製造が4月~6月に増加する業種

- 取り扱う魚種の漁期により加工作業が4月~6月に生じる水産加工業等の業種

- ビルメンテナンス等が年度末(3月~5月)に集中する清掃・設備点検の業種

- 田植え時期の準備等で4月~6月残業が増加する農業関係の業種(農業法人等)

- 4月の転勤、入社、入学に合わせて業務が増加する引越し、不動産、学生服販売等の業種

② 4月~6月が繁忙期になる部署

- 業種を問わず、人事異動や決算のため4月が繁忙期となり残業代が増加する総務、会計等の部署

③ 4月~6月の報酬平均が年間の報酬平均よりも低くなる業種

- 冬季に限定される杜氏、寒天製作業、測量関係等の業種

- 夏・冬季に繁忙期を迎えるホテル等の業種

年間平均による保険者決定(定時決定)を申立てるに当たっては、事業主は、保険者等に対して、次のいずれも提出する必要があります(平成23年3月31日保保発0331第6号)

- 被保険者が年間平均による保険者決定の要件に該当すると考えられる理由を記載した、事業主の申立書(算定基礎届の備考欄に、この申立てする旨を附記する(〇で囲む)ことも必要です)

- 上記の事業主の申立てに関する被保険者の同意書

- 前年7月から当年6月までの報酬額等を記載した書類

年間平均による保険者決定の対象となっても、申立てをしない選択も可能です。申立てがなければ通常の定時決定の方法により標準報酬月額が決定されます。

また、事業所(部署)単位で同意を得る必要はなく、同意がなかった被保険者については、通常の定時決定が適用されます(同旨 平成30年3月1日事務連絡)

(毎年申立てする場合は、被保険者の同意書も毎年提出する必要があります)

なお、申立書と被保険者の同意書の記載内容に関して、健康保険と厚生年金保険との間で異なる内容とすることは認められません(前掲事務連絡)

保険料の負担や健康保険の保険給付のみならず、厚生年金保険の被保険者にとっては将来の年金額にも影響するため、年間平均による保険者決定は「被保険者の同意書」を必要としています。

(治療と仕事の両立との関係では高額療養費の算定基準額も影響し得るため、将来の年金額が増えるからよいともいえません)

定時改定の方法の訂正

定時決定の方法を遡って訂正できるか否かは、次の取扱いとなります(前掲事務連絡)

- 通常の定時決定から年間平均による保険者決定への訂正は可能です

- 年間平均による保険者決定から通常の定時決定への訂正はできません(*7)

(*7)通常の定時決定では算定した額が著しく不当になるため保険者決定しています。よって、②です。ただし、被保険者が年間平均による保険者決定の説明を十分に聞いていない場合等については、理由書等の提出を求め、状況を十分確認のうえ対応されたい とも示されています。

一時帰休中の者に対する年間平均による保険者決定の適用の可否は、当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがあるかによって判断します(前掲事務連絡)

当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがない(解消していないケース)

年間平均による保険者決定を適用しません(前掲事務連絡)

7月1日時点で一時帰休が解消される見込がない場合は、一時帰休に伴う休業手当等を報酬に含めて、通常の定時決定を行います(令和5年6月27日機構あて事務連絡)

当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがある(解消しているケース)

次の①②を比較して、標準報酬月額の等級区分に2等級以上の差が生じれば、年間平均による保険者決定の対象となります(平成30年3月1日事務連絡)

- 4月から6月までのうち、一時帰休に伴う休業手当等が支払われなかった月における報酬月額の平均

- 前年7月から当年6月まで(一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は除く。)の報酬月額の平均

なお、4、5、6月の全てに一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合は(上記①を計算できないため)、当年7月1日時点で一時帰休が解消していても、年間平均による保険者決定は対象外です(前掲事務連絡)

上記なお書の場合は、休業手当等を含まずに決定(又は改定)された直近の標準報酬月額により、定時決定(保険者決定)します(令和5年6月27日機構あて事務連絡)

定時決定における一時帰休の取扱いはこちらで解説しています。

解説は以上です。

毎年4、5、6月は労働・社会保険の分野にとっても比較的忙しい時期になります。

年間平均による保険者決定は実務にも通じるため、余裕があれば過去問の範囲を超えて復習してみてください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 平成23年3月31日保発0331第17号(「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について)

- 平成23年3月31日保保発0331第1号(「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について)

- 平成23年3月31日保保発0331第6号(「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について)

- 昭和36年1月26日保発4号(健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて)

- 昭和36年1月26日保険発7号(健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬の定時決定及び随時改定の取扱いについて)

- 昭和37年6月28日保険発71号(健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬の定時決定及び随時改定の取扱いについて)

- 平成30年3月1日事務連絡(「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正に伴う事務処理について」に関するQ&Aについて〔健康保険法〕)

- 令和5年6月27日事務連絡(「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について〔健康保険法〕)

日本年金機構ホームページ|定時決定(算定基礎届)より|

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

- 算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和7年度)

日本年金機構ホームページ|4-2:定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するときより|

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/hoshu/20141002.html

- 定時決定のため、年間平均の手続きを行うときの詳細説明

- (様式2)保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等 記入例