この記事では、健康保険法の被保険者(任意継続被保険者を除く)について解説しています。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 健康保険法

- 則 ⇒ 健康保険法施行規則

- 協会 ⇒ 全国健康保険協会

- 機構 ⇒ 日本年金機構

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

目次 非表示

被保険者

健康保険法の「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいいます(法3条1項前段)

任意継続被保険者については、別の記事で解説します。

適用除外

健康保険の被保険者となれない者(適用除外)については、それぞれ次の記事で解説しています。

以降、適用除外に該当しない前提で解説します。

健康保険(及び厚生年金保険)の被保険者となる「適用事業所に使用される者」か否かは、事業主との間の事実上の使用関係により判断します(同旨 平成26年1月17日保保発0117第2号)

事業主との使用関係の有無は、契約の文言のみでなく、就労の実態に照らして個別具体的に判断します(前掲通達)

偽って資格を取得した場合

実際は労務を提供せず、労務の対償として報酬の支払を受けない場合には、事実上の使用関係は認められません(昭和26年12月3日保文発5255号)

事実上の使用関係がないにもかかわらず偽って資格を取得した者が保険給付を受けた場合には、その資格を取り消し、それまで受けた保険給付に要した費用を返還させることとなっています(前掲通達)

(偽装が発覚した日に喪失ではなく、資格そのものの取り消しです)

被保険者の資格についての解釈

被保険者の資格(任意継続被保険者としての資格を除く。以下同じ)について、社労士試験で出題された通達を中心に解説します。

「事業主との間の事実上の使用関係」の有無を判断しながら学習してみてください。

日本にある外国公館については、任意適用事業所の解説(こちら)をご参照ください。

法人の代表者又は業務執行者(法人の理事、監事、取締役、代表社員、無限責任社員など)については、法人から労務の対償として報酬を受けている場合は、法人に使用される者として、被保険者の資格を取得します(同旨 昭和24年7月28日保発74号)

ちなみに、個人事業主については、事業主は本人ですので、事業主との間に事実上の使用関係は存在しません。

ただし、法人を退職して起業する場合、被保険者が事業を継承する場合など、個人事業主が任意継続被保険者となるケースはあり得ます(事業継承については昭和2年5月5日発981号)

保険給付の制限

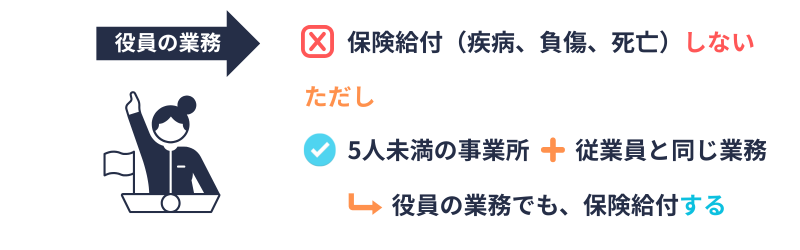

法人の代表者等も被保険者(又は被扶養者)になり得ますが、資格を取得した場合(被扶養者となる場合を含む)でも次のように保険給付は制限されます(法53条の2、則52条の2、平成25年8月14日協会あて事務連絡)

- 法人の役員としての業務(次の②を除く)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、保険給付は行われません。

- 被保険者の数が5人未満の適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって、当該法人の従業員が従事する業務と同一なものについては、傷病手当金を含め上記②の制限を受けません。

「法人の役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を問わず、上記の者と同等以上の支配力を有するものを含みます(法53条の2)

「従業員」とは、法人の役員以外の者をいいます(則52条の2)

(②により、小規模事業所の役員等が一般の従業員と同じ業務に従事するケースが考慮されています)

適用事業所に使用される者(無期雇用)に試用期間が定められる場合でも、試用期間が終了してからではなく、雇い入れの当初から被保険者の資格を取得します(昭和13年10月22日社庶229号)

(事業主との間の事実上の使用関係は、雇い入れの日から生じます)

上記の取扱いは無期雇用契約に限る趣旨ではありません。ただし、有期雇用契約については、試用期間の設定ではなく、初回の契約期間をいくらか短くして問題なければ契約更新で対応するケースが一般的でしょう。

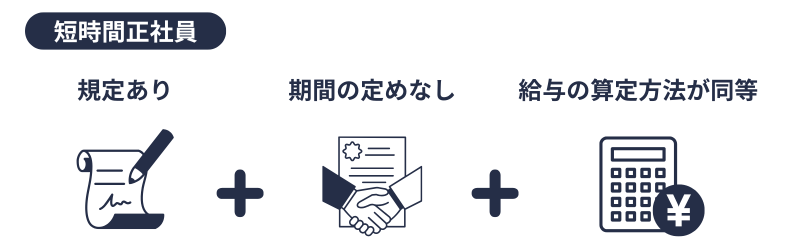

ここでいう「短時間正社員」とは、他の正規型のフルタイム労働者(以下、フルタイム正社員と表記します)と比較すると、所定労働時間が短い正規型の労働者であって、次のいずれにも該当する者をいいます(平成21年6月30日保保発0630001号)

- 期間の定めのない労働契約を締結している

- 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等である

短時間正社員は、次の①~③のいずれも満たす場合に、被保険者の資格を取得します(前掲通達)

- 労働契約、就業規則及び給与規程等に、短時間正社員に係る規定がある

- 期間の定めのない労働契約が締結されている(短時間正社員の要件に含まれています)

- 給与規程等における、時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等であって、かつ、就労実態も当該諸規程に則している

なお、短時間正社員については、(短時間労働者と異なり)所定労働時間の長短にかかわらず、上記の要件を満たせば被保険者の資格を取得します(令和6年9月5日短時間労働者に関するQ&Aの問49)

(多様な正社員の概念をご存知の方は、「短時間正社員」はその一つとみてください)

被保険者の資格は継続するのか否かが論点です。

事業所の休業

適用事業所の休業については、事業主が休業手当等(*1)を支給する期間中は、被保険者の資格は継続します(昭和25年4月14日保発20号、昭和50年3月29日保険発25号)

(*1)労基法26条の規定に基づく休業手当又は労働協約等に基づく報酬をいいます。以下同じ。

一時帰休における定時決定、随時改定については、別の記事で解説します。

休職と被保険者の資格

労働協約又は就業規則等により雇用関係は存続するものの、会社から賃金の支給を停止される場合(以下、休職)の取り扱いです。

被保険者の休職については、例えば、被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がないとき又は公務に就任したためこれに専従するときなど、実質は使用関係の消滅とみられる場合は、被保険者の資格を喪失します(昭和26年3月9日保文発619号)

一方で、病気休職でも実務に服する見込があるときは、賃金の支払停止は一時的のもので使用関係は存続するとみられるため、被保険者の資格は喪失しません(同旨 前掲通達)

学生や見習いであっても、被保険者の資格を取得するか否かは、事業主との間の事実上の使用関係により判断します。

卒業予定の学生

学生が在学中に就職予定先で行う職業実習については、その職業実習が事実上の就職と解される場合は、卒業前であっても被保険者の資格を取得します(昭和16年12月22日社発1580号)

学生であっても「適用事業所に使用される者」は、適用除外に該当しないなら被保険者です(学生であることのみを理由とする適用除外はありません)

ちなみに、「卒業を予定している者が、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている」場合は、短時間労働者の適用除外の要件の一つである「学生でないこと」の「学生」に該当しません(則23条の6第1項)

技能養成工

適用事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく、稼働日数、労務の対償として受ける報酬等からみて、実体的に使用関係が認められる場合は、被保険者の資格を取得します(昭和26年11月2日保文発4602号)

(ある工場で使用している技能養成工(労基法7章の技能者)について、報酬月額が同様の業務に従事している同年齢の者に比べて著しく低額だったため、照会がありました)

ちなみに、(労基法上の)使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはなりません(労基法69条2項)

簡単にいうと、どの適用事業所の被保険者となるのかが論点です。

派遣労働者

労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち、常時雇用される労働者を「常用型派遣労働者」、常用型の派遣労働者以外を「登録型派遣労働者」と表記しています。

常用型派遣労働者は、派遣元事業所において被保険者となります(派遣先や派遣期間にかかわらず、使用関係は派遣元事業主との間にあります)

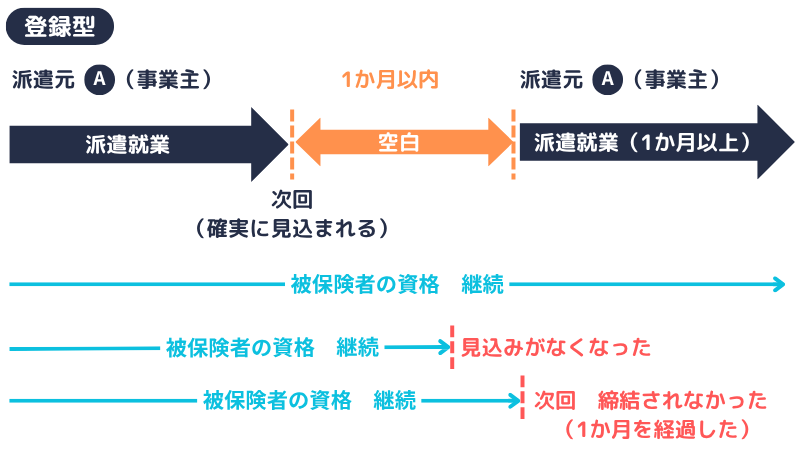

登録型派遣労働者についても派遣元事業所の被保険者になり得ます。ただし、雇用契約の終了後に被保険者の資格が継続するか否かは、次の①又は②の取扱いとなっています(平成14年4月24日保保発0424001号)

- 派遣就業に係る一つの雇用契約の終了後、最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして、被保険者の資格は喪失しません。

- 上記①であっても、1か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、被保険者の資格を喪失します(*2)

(*2)使用関係が終了する日に新たに資格を取得する場合を除き、使用関係が終了した日(事実発生日)の翌日に被保険者の資格を喪失します。つまり、資格喪失日は派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡りません。

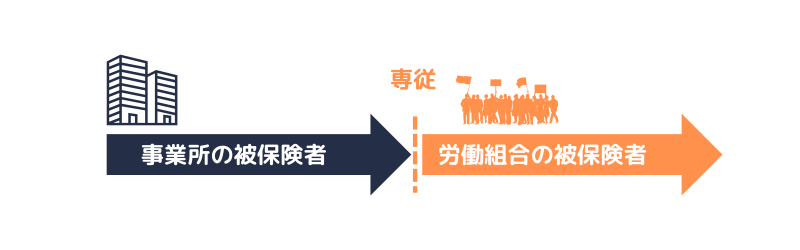

労働組合の専従者

ここでの労働組合は、被保険者が雇用又は使用されている事業所の労働組合を意味します。

(健保・厚年及び雇用保険についての通達ですので、おそらく雇用又は使用と表記されています。なお、船員保険の取扱いも下記と同様です)

被保険者が労働組合の専従役職員となった場合は、従前の事業主との関係では被保険者の資格を喪失します(昭和24年7月7日職発921号)

労働組合が適用事業所となる場合(事業主は労働組合の代表者です)には、当該専従役職員は労働組合に雇用又は使用される者として被保険者の資格を取得します(前掲通達)

組合専従の後に復職するか(又は専従期間も会社に籍は残るか)は別として、労働組合の活動に専念する期間(組合に対し労務を提供し、その対償として組合から賃金の支払を受ける期間)は会社と事実上の使用関係に無いため、会社との間では被保険者の資格を喪失します。

被保険者の資格は継続するのか否かが論点です。

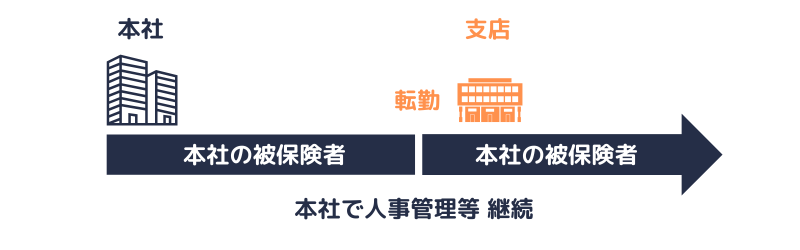

本社で人事管理等がされている場合の転勤

健康保険(及び厚生年金保険法)は、原則として、各事業所を単位として適用されます。

ただし、同一の企業において本社、支店等の複数の適用事業所がある場合は、被保険者が勤務する事業所にかかわらず、その者に対する人事管理等(*3)を行っている事業所にて適用されます(平成18年3月15日庁保険発315002号)

(*3)適用する事業所において、被保険者とする者の勤務及び給与の支払状況並びに報酬の内容が分かる帳簿が備え付けられていること又は電算組織により管理されていること等、被保険者の資格及び報酬を適正に確認できることをいいます(人事、労務及び給与の管理です)

本社の被保険者が支店に異動しても、引き続き本社で人事管理等を行う場合は、本社の被保険者です。

なお、一括適用の承認を受けられない事業所であっても、上記の要件を満たす者は本社の被保険者となります(前掲通達の別添より)

(一括適用については、すべての者の人事管理等が主たる事業所にて集中的に管理されている必要があるため、本社と支店で別々に管理している場合は承認を受けられません)

一括適用(法34条1項)については、こちらの記事で解説しています。

解雇の効力について係争中の場合

「解雇」が労働法規又は労働協約に違反することが明かな場合を除いて、事業主から被保険者資格喪失届の提出があったときは、当該解雇について争いが発生していても、被保険者の資格は喪失します(昭和25年10月9日保発68号)

解雇無効となり、その効力が発生したときは、資格喪失は遡って取り消されます(前掲通達)

(厚生年金保険における取扱も同様です)

被保険者の資格の解釈については以上です。

被保険者の資格の得喪

(取得及び喪失を得喪と表記しています)

以降、「資格取得の時期」及び「資格喪失の時期」の解説における「被保険者」からは、任意継続被保険者を除きます。

(一般)被保険者は、次のいずれかに該当する日から、資格を取得します(法35条)

- 適用事業所に使用されるに至った日

- 使用される事業所が適用事業所となった日

- 適用除外(法3条1項ただし書)に該当しなくなった日

「適用事業所に使用されるに至った日」とは、事業主との間に事実上の使用関係が発生した日をいいます(昭和3年7月3日保発480号)

事業所調査

事業所調査の際に資格取得の届出漏れが発見された場合は、届出漏れが発見された日(調査日)ではなく、すべて事実に基づき(事実上の使用関係が発生した日に遡って)資格取得となります(同旨 昭和5年11月6日保規522号)

事業主の届出(後述)が遅延した場合も考え方は同じです。

自宅待機

新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機(採用したものの一定期間就労させないこと)とされた場合の被保険者の資格については、雇用契約が成立していて、かつ、休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に取得します(昭和50年3月29日保険発25号)

なお、自宅待機となった者についての資格取得時の標準報酬は、現に支払われる休業手当等に基づき算定します(前掲通達)

(自宅待機が解消したときは、随時改定の対象です)

任意特定適用事業所の申出

特定4分の3未満短時間労働者は、任意特定適用事業所の申出が受理された日に被保険者の資格を取得します(平成24年法附則46条7項)

繰り返しになりますが、短時間労働者の適用除外・適用拡大はこちらの記事で解説しています。

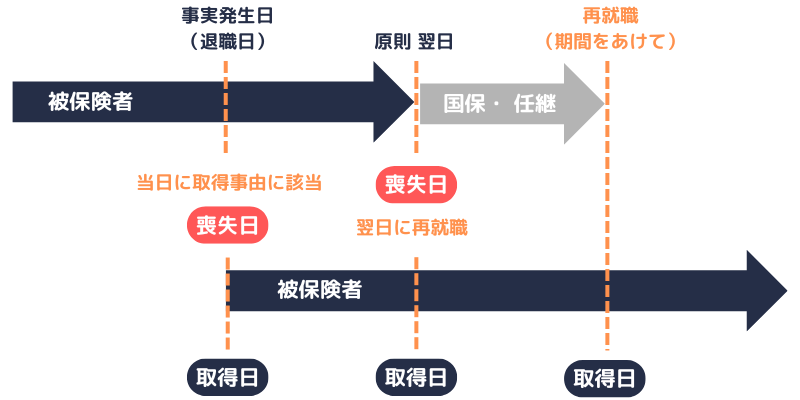

(一般)被保険者は、次のいずれかに該当する日の翌日(その事実があった日に更に資格取得に該当するときは、その日)から、資格を喪失します(法36条)

- 死亡したとき

- 事業所に使用されなくなったとき

- 適用除外(法3条1項ただし書)に該当するに至ったとき

- 任意適用の取消しの認可(法33条1項)があったとき

「事業所に使用されなくなったとき」についても、事業主との事実上の使用関係が消滅したか否かにより判断します(昭和3年7月3日保発480号ほか)

ちなみに、事業主が保険料を滞納したときでも、被保険者の資格は喪失しません。

再雇用

有期の雇用契約又は任用が、1日又は数日の間を空けて再度行われる場合(以下、再雇用)の取扱いです。

再雇用により従前の有期雇用契約が終了しても、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断せず存続している場合(*4)は、再雇用(事業所に一旦使用されなくなったこと)を理由に被保険者の資格を喪失できません(同旨 平成26年1月17日保保発0117第2号)

(*4)例えば、契約終了時に、事業主と被保険者との間であらかじめ再雇用で合意している場合

なお、同一の事業所にて1日の空白もなく引き続き再雇用された場合(60歳以上の退職後の再雇用を除く)は、退職金の支払いの有無、身分関係、職務内容の変更の有無にかかわらず、被保険者の資格は継続します(平成25年1月25日保保発0125第1号)

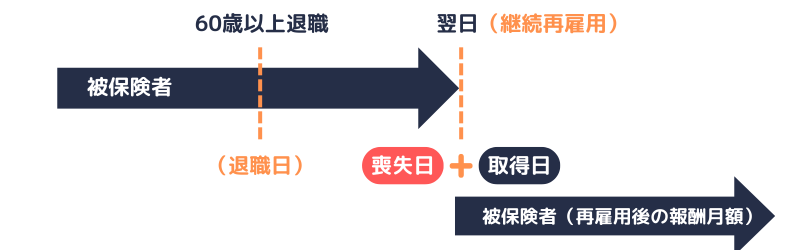

60歳以上の退職後の継続再雇用

60歳以上の者(年金受給者に限りません)が退職後に継続して再雇用される場合(以下、60歳以上継続再雇用)の取扱いです。

(定年は要件ではありませんが、読みにくい場合は定年再雇用に読み替えてください)

60歳以上継続再雇用については、使用関係が一旦中断したものと見なし、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届の提出が認められます(前掲通達)

例えば、3月31日に定年退職し4月1日から再雇用の場合は、4月1日に資格を喪失し、同日に資格を取得します。

原則として、標準報酬月額を下げる(又は上げる)ために「資格喪失 ⇒ 新たに資格取得」の届出はできません。ただし、60歳以上継続再雇用は、高齢者の継続雇用を支援する観点から可能です。

なお、60歳以上継続再雇用の際には、再雇用されたことを明らかにできる書類(事業主の証明等)の添付が必要です(前掲通達)

特定適用事業所の不該当の申出、任意特定適用事業所の取消しの申出

特定4分の3未満短時間労働者は、特定適用事業所の不該当の申出、任意特定適用事業所の取消しの申出について、それぞれの申出がされた日の翌日に被保険者の資格を喪失します(平成24年法附則46条4項、10項)

被保険者の資格の取得及び喪失の効力は、保険者等(*5)の「確認」によって生じます(法39条1項)

(*5)協会管掌の場合は厚生労働大臣、組合管掌の場合は当該健康保険組合をいいます。

資格の得喪の「確認」とは、目視などにより届書をチェックするという意味ではなく、「確認」という法律行為を意味します。

適用事業所に使用されるに至った場合には、保険者等が「適用事業所に使用されるに至った事実」を確認することで資格を取得します。喪失についても考え方は同じです。

ただし、次の①②については、資格の得喪の「確認」を必要としません(法39条1項ただし書、法附則3条6項)

- 任意適用の取消しの認可があったことによる被保険者の資格の喪失

- 任意継続被保険者(特例退職被保険者を含む)の資格の取得及び喪失

ただし書は、届書をチェックしないという意味ではありません。また、届出や申出は一切必要とせずに資格を喪失するという意味でもありません(必要ない場合もあります)

①は任意適用の取消しの認可を受けている(取消しの申出の際に、後述する被保険者資格喪失届も併せて提出している)ため、②は任意継続の得喪の申出をしている(又は法律で定める喪失事由に該当した)ため、「資格の得喪に係る確認」をしなくとも事実を把握できるという趣旨です。

確認の方法

資格の得喪の確認は、次のいずれかにより行われます(法39条2項)

- 事業主が提出する届出(被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届)

- 被保険者又は被保険者であった者の確認の請求

- 保険者等の職権

被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、保険者等に対して、資格の得喪の確認を請求することができます(法51条1項)

(例えば、健康保険の被保険者の要件を満たすにもかかわらず、事業主が必要な届出をしてくれない場合)

職権による確認は、例えば、届出漏れの事実を指摘しても事業主が届出をしない場合に行われます(同旨 昭和31年11月29日保文発10148号)

届出関係

最後は届出について簡単に解説します。

実務につきましては、様々な状況が想定される(通知しようにも相手の居場所が分からないなどがある)ため、必要に応じて具体的な取扱いを確認してください。

届出

事業主は、被保険者(任意継続被保険者を除く。以下同じ)の資格の得喪について、それぞれ次の届書を保険者等(協会管掌の健康保険については機構)に提出する必要があります(法48条、則24条、29条)

- 資格の取得|健康保険被保険者資格取得届

- 資格の喪失|健康保険被保険者資格喪失届

届書の提出期限は、いずれも「当該事実があった日から5日以内」です(則24条、29条)

届出の遅延又は漏れについては、資格取得の時期の解説(前述)をご参照ください。

通知

保険者等は、資格の得喪の確認を行ったときは、その旨を当該事業主に通知します(法49条1項)

事業主は、上記の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知する必要があります(法49条2項)

解説は以上です。

ここまで、健康保険の被保険者について解説しました。

知らなければ正解が難しい論点(短時間正社員、登録型派遣労働者の取扱い)も一部ありますが、多くは「事業主との間の事実上の使用関係」の有無で判断できます。

社労士試験では、通達やQ&Aをベースにした事例形式の出題がみられますので、過去問を積極的に解いてみてください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 昭和26年12月3日保文発5255号(健康保険被保険者資格取得に関する疑義解釈について)

- 昭和24年7月28日保発74号(法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について)

- 昭和2年5月5日発981号(任意継続被保険者トシテノ取扱ニ関スル件)

- 平成25年8月14日事務連絡(健康保険法の第1条(目的規定)等の改正に関するQ&Aについて)

- 昭和13年10月22日社庶229号(試ニ使用セラルル者ニ関スル件)

- 平成14年4月24日保保発0424001号(派遣労働者に対する社会保険適用の取扱いについて〔健康保険法〕)

- 昭和16年12月22日社発1580号(中等学校最高学年在学者ニシテ職業実習ニ付臨時措置ヲ受クルモノノ被保険者資格ニ関スル件)

- 昭和26年11月2日保文発4602号(被保険者の資格について)

- 昭和24年7月7日職発921号(労働組合専従職員に対する健康保険法等の適用に関する件)

- 令和6年9月5日事務連絡(短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3))

- 平成18年3月15日庁保険発315002号(本社管理による社会保険事務の実施について〔健康保険法〕)

- 昭和25年10月9日保発68号(解雇の効力につき係争中の場合における健康保険等の取扱について)

- 昭和5年11月6日保規522号(被保険者資格取得日決定ニ関スル件)

- 昭和3年7月3日保発480号(被保険者ノ資格得喪ニ関スル件)

- 昭和50年3月29日保険発25号(一時帰休等の措置がとられた場合における健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格及び標準報酬の取扱いについて)

- 平成25年1月25日保保発0125第1号(「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知))

- 昭和31年11月29日保文発10148号(資格の確認について)