この記事では、健康保険法の被扶養者について解説しています。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 健康保険法

- 則 ⇒ 健康保険法施行規則

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

被扶養者の認定の概要

被扶養者の認定基準は、大きくは次の①~③に分けられます。

- 日本国内に居住している等の要件を満たしている(国内居住等の要件)

- 被扶養者となれる者の範囲内にある(被保険者との身分関係)

- 主として被保険者により生計を維持されている(生計維持関係)

①~③それぞれの認定基準(以下、単に「認定基準」とします)の詳細は後述します。

被扶養者の認定を受けようとする者(以下「扶養の認定対象者」とします)は、認定基準をいずれも満たす必要があります。

ただし、次のいずれかに該当する者は、認定基準にかかわらず、被扶養者になれません(法3条7項ただし書)

- 後期高齢者医療の被保険者等である者

- 健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者

「後期高齢者医療の被保険者等」には、後期高齢者医療の被保険者(障害認定を受けた者を含む)の他に、一定の事由(生活保護の受給など)により後期高齢者医療の被保険者とならない者も含まれます(具体的にはこちらで解説しています)

扶養の認定対象者が「後期高齢者医療の被保険者等」に該当する場合は、被扶養者になれません。

また、次の①〜③の理由から、被保険者が「後期高齢者医療の被保険者等」に該当する場合も、被扶養者になれません。

- 被扶養者は「健康保険の被保険者」に扶養(主として生計を維持)されている必要があります(法3条7項各号)

- 被保険者が「後期高齢者医療の被保険者等」に該当すると、「健康保険の被保険者」の資格を喪失します(法36条3号)

- ②により、①に該当しなくなるため、被扶養者になれません(すでに被扶養者であれば、健康保険の扶養から抜けます)

つまり「扶養する側」「扶養される側」のどちらかが75歳以上の場合は、他方が74歳以下であっても被扶養者になれません。

「健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者」とは、日本の国籍を有しない者であって、入管法で定める特定活動のうち医療目的(則37条の3第1号)又は長期観光(則37条の3第2号)を行う者をいいます。

(具体的には、こちらをご参照ください)

なお、日本国籍を有しない者であっても、上記の特定活動を行わない場合は、日本人と同じ認定基準により被扶養者となるか否かを判定します。

つまり、「日本国籍を有しない」という理由だけで被扶養者から除く規定ではありません。

以降、扶養の認定対象者は「後期高齢者医療の被保険者等である者」及び「健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者」に該当しない前提で、次の認定基準を解説します。

- 日本国内に居住している等の要件を満たしている(国内居住等の要件)

- 被扶養者となれる者の範囲内にある(被保険者との身分関係)

- 主として被保険者により生計を維持されている(生計維持関係)

国内居住等の要件

被扶養者の認定を受けるためには、扶養の認定対象者が、次の①~⑥のいずれかに該当する必要があります(法3条7項、則37条の2)

- 日本国内に住所を有する者

- 外国において留学をする学生

- 外国に赴任する被保険者に同行する者

- 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

- 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、③と同等と認められる者

- ②~⑤のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

以降、①を「国内居住要件」、②~⑥を「国内居住要件の例外」と表記します。

国内居住要件の考え方は、通達にて次のように整理されています(令和5年6月19日保保発0619第2号)

- 「住所」については、住民票があるかどうか(住民基本台帳に住民登録されているかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある者は原則、国内居住要件を満たす。

- 一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たす。

- 住民票が日本国内にあっても海外で就労していて日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、保険者において、例外的に国内居住要件を満たさないものと判断して差し支えない。

実際の「国内居住要件の確認」については、(原則として)住民票が日本国内にあるかどうかを確認すればよく、全ての被扶養者の居住実態を確認する必要はありません(前掲通達)

「明らかに日本に居住実態がないことが判明する場合」とは、海外療養費の審査の過程において海外への渡航理由を確認した際や、被扶養者として認定した後の確認(認定基準を満たしているか否かの再確認)において被扶養者の年収を確認した際などに、海外で就労していて日本国内に居住の実態がないと判明するケースが想定されています(同旨 前掲通達)

なお、海外での就労の確認は、(原則として)就労ビザの有無で判断します。本来の在留活動を妨げない範囲の付随的な就労(留学生が滞在費用を補うために行うアルバイトなど)については、「明らかに日本に居住実態がない」とは考えられていません(前掲通達)

日本国内に住所を有していなくとも、国内居住要件の例外に該当する者は、他の要件(被扶養者となれる者の範囲内にある、主として被保険者により生計を維持されている)を満たせば被扶養者になれます。

繰り返しになりますが、「国内居住要件の例外」は次のとおりです。

- 外国において留学をする学生

- 外国に赴任する被保険者に同行する者

- 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

- 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、外国に赴任する被保険者に同行する者と同等と認められる者

- 上記の他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

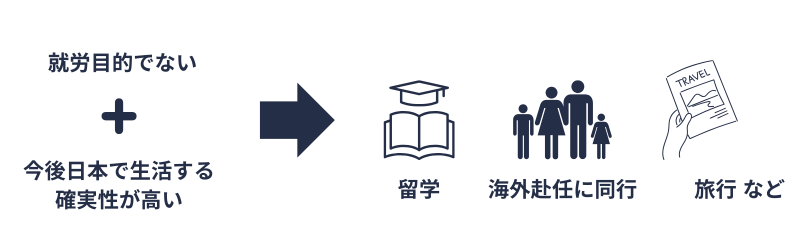

国内居住要件の例外は、日本国内に生活の基礎があると認められる者としてこれまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後日本で生活する蓋然性(確実性の度合)が高いと認められる者(一時的な海外渡航である者)で、かつ渡航目的が就労ではない者を基本に類型化されています(令和5年6月19日保保発0619第2号)

判断に迷った場合は、上記の解釈を参考にしてみてください。

通達から論点を抜粋して「国内居住要件の例外」を解説します。

参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|「被扶養者の国内居住要件等について」の一部改正について

就労を目的として渡航する者

就労を目的として渡航する者は、海外での収入により生計を立てている可能性が高く、被扶養認定に必要な生計維持要件を満たす可能性が低いとともに、そもそも生活の基礎が日本にあるとまでは言えないため、「国内居住要件の例外」として認められません(前掲通達)

ちなみに、ワーキングホリデーについては、主として休暇を過ごす意図を有する制度と位置付けられます。海外滞在期間中の旅行・滞在資金を補うための付随的な就労は認められるものの、就労を目的とした渡航とは言えないため、国内居住要件の例外として認められています(前掲通達)

就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

ビザに有効期限がある場合は、原則として「一時的」と判断して差し支えない とされています(前掲通達)

(なお、ビザに有効期限がなくとも、それだけで国内居住要件の例外に該当しないとは判断せず、ビザの内容を含め総合的に判断するよう示されています)

外国に赴任する被保険者に同行する者

外国に赴任する被保険者に同行する者に該当するか否かは、基本的には「家族帯同ビザ」を確認して判断します(前掲通達)

(渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものかを踏まえ、個別に判断します)

なお、「外国に赴任する被保険者に同行する」という渡航目的が満たされれば、必ずしも被保険者の移動と被扶養者の移動が同時に行われる必要はありません(前掲通達)

(例えば、被保険者が海外赴任した後しばらくしてから海外に渡航する家族や、被保険者が帰国した後も子どもの現地での就学等の理由によりやむを得ず現地に残る家族も、国内居住要件の例外として認められています)

被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、外国に赴任する被保険者に同行する者と同等と認められるもの

「出生」「婚姻」等の特別な事情により新たな身分関係が生じた結果、海外赴任後に「日本人の配偶者等」「定住者」「家族滞在」等の在留資格により日本で生活すると予定されているなど、日本国内に生活の基礎があると保険者等が認める者が該当します(前掲通達)

認められる者の具体例は、次のとおりです。ただし、下記の者でも、現地で就労しているなど、主として被保険者により生計を維持されていない場合は除かれます(前掲通達)

- 海外赴任中に生まれた被保険者の子ども

- 海外赴任中に現地で結婚した配偶者

- 特別養子

海外赴任中に現地で結婚した配偶者の血族(被保険者の姻族)については、被保険者の姻族のみを理由に発行されるビザがないため、今後日本で生活する蓋然性が高いとはいえず国内居住要件の例外として認められていません。ただし、配偶者の連れ子は認められる場合(海外赴任後に「定住者」の在留資格により日本での生活が予定されている場合など)もあります(前掲通達)

ちなみに、被保険者との身分関係については、領事館発行の婚姻証明書や出生証明書など、公的機関が発行する証明書等により確認を行うよう示されています(前掲通達)

その他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

例として、国内居住要件の例外(留学等)として認められる海外在住の被扶養者に子ども(被保険者にとっては孫です)が生まれたものの、特別な事情がある場合(*1)が想定されています(前掲通達)

(*1)孫の両親がともに現地で就労できないビザで滞在しているため、孫についても「定住者」等の在留資格により日本で生活が予定されているなど、今後日本で生活する蓋然性が高いと認められる場合

国内居住等の要件については、以上です。

被扶養者となれる者の範囲

こからは、被扶養者となれる者(身分関係)の範囲を解説します

以降、当記事の解説における「配偶者」には、特に明記する場合を除き、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下、事実上婚姻関係にある者)を含みます。

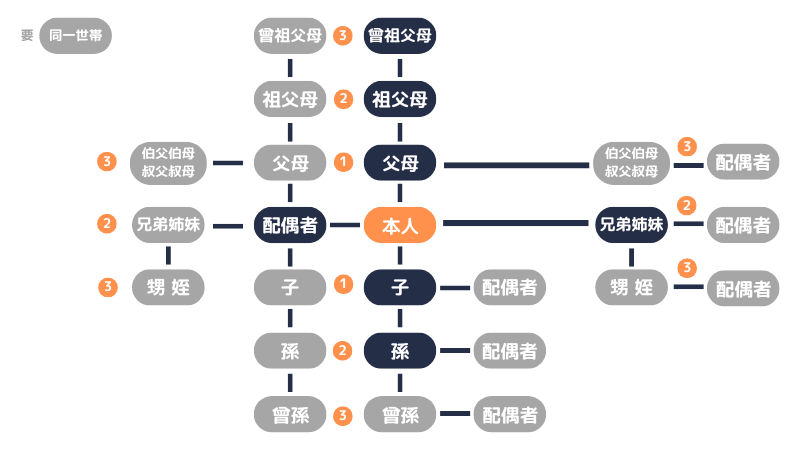

被扶養者となれる者の範囲は、次のとおりです(法3条7項)

- 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹

- 被保険者の3親等内の親族で①以外の者

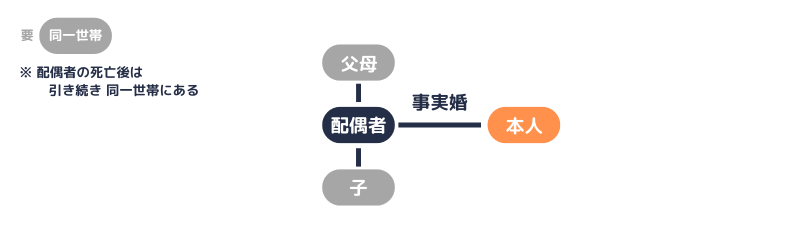

- 被保険者と事実上婚姻関係にある者の父母、子

- 被保険者と事実上婚姻関係にある者が死亡した後における、その父母及び子

ただし、②〜④の者については、被保険者と同一世帯に(④の者は引き続き)属している必要があります。

直系尊属には、本人の父母、祖父母、曾祖父母(及びさらに上の世代)が該当します。

- 親族のうち、「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹」は、被保険者と同一世帯に属していなくとも構いません。

- 一方、①以外の「3親等内の親族」については、被保険者と同一世帯に属していることも必要です。

養子は①の「子」に含まれます。また、養親は①の直系尊属(父母)に含まれます(民法727条、809条、昭和32年9月2日保険発123号)

「配偶者(法律婚に限る)の子、孫、曾孫」は、被保険者からみると、②の「3親等内の親族」に含まれます(民法725条3号)

(法律婚の場合の連れ子は、被保険者の親族(姻族)です。なお、養子縁組をした場合は被保険者の子となります)

「事実上婚姻関係にある者」は、被保険者にとって「配偶者」に含まれます。

「事実上婚姻関係にある者の親族」については、扶養の認定対象者は「その父母、子」に限られます。

(事実上婚姻関係にある者の親族は、被保険者の親族(姻族)に含まれません)

- 「事実上婚姻関係にある者」は、被保険者と同一世帯に属していることは規定上は要件ではありません(*2)

- 「事実上婚姻関係にある者の父母、子」については、被保険者と同一世帯に属していることも必要です。

(*2)ただし、被扶養者と認定されるには、そもそも「事実上婚姻関係にある」の証明を要すため、共同生活の実態(原則として同居)が要件となるでしょう。一般的には、住民票にて「未届の夫又は妻であること」を、両人の戸籍謄(抄)本にて「お互いに法律婚の相手がいないこと」を、保険者に対して証明します(具体的には、保険者にご確認ください)

「事実上婚姻関係にある者」の死亡後における「その父母、子」については、引き続き被保険者と同一世帯に属しているならば、扶養の認定対象者(又は引き続き被扶養者)となります。

「被保険者と同一の世帯に属する者」とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいいます。したがって、同一戸籍内にあるかは必要とせず、被保険者が世帯主であるかも必要としません(昭和15年6月26日社発7号)

なお、「入院」については、入院前に被保険者と同一世帯に属している場合には、一時的な別居であると考えられるため、引き続き同一世帯に属しているものとして取り扱われています(同旨 平成11年3月19日保険発24号)

被保険者と同一世帯に属している必要があるか否かは、試験でよく問われていますので、下表に整理しておきます。

| 身分関係 | 同一世帯の要否 |

| 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など) 配偶者(事実婚は実務上の取扱いよる) 子、孫 兄弟姉妹 | 不要 |

| 上記以外の3親等内の親族(配偶者の父母、子など) | 必要 |

| 事実婚の配偶者の父母、子 | 必要 |

| 事実婚の配偶者の死亡後における、その父母、子 | 引き続き必要 |

主として被保険者により生計を維持されている

ここまで「国内居住等の要件」「被扶養者となれる者の範囲」を解説しました。

被扶養者となるには、これから解説する「主として被保険者により生計を維持されている」も満たす必要があります(被保険者との身分関係にかかわらず必要です)

扶養の認定対象者が、主にその被保険者により生計を維持されているか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行います(昭和52年4月6日保発9号)

ただし、保険者によってその判定に差異が見受けられるという問題も生じているため、判定基準も示されています(前掲通達)

(それでも現実には差異はあるため、実務につきましては保険者にご確認ください)

任意継続被保険者の被扶養者についても、取扱いは同じです。

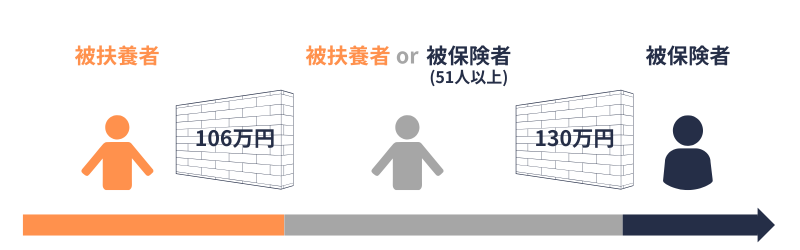

年収130万円未満の短時間労働者

詳しくはこれから解説しますが、被扶養者となるには「年収130万円未満」であることが一つの要件となります。

ただし、年収130万円未満の短時間労働者であっても、適用除外(法3条1項各号、平成24年法附則46条1項)に該当しない場合は、健康保険の被保険者です(被扶養者になれません)

ごくごく単純化すると、51人以上の会社で働く人は、「130万円の壁」の内側にいても、「106万円の壁」を超えると扶養から抜けて「被保険者」となります(令和6年9月5日Q&Aその3)

短時間労働者の適用除外・適用拡大については、こちらの記事で解説しています。

年間収入の範囲

- 原則

以降の「年間収入」は、過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から、今後1年間の収入を見込んだもので判断します(令和2年4月10日保険者あて事務連絡ほか) - 例外(令和8年4月1日から適用される取扱い)

給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がない場合(給与収入のみの人について)は、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で判断します(同旨 令和7年10月1日保保発1001第3号)

②における「賃金」とは、労働基準法11条の賃金(諸手当、賞与も含まれます)をいいます(前掲通達)

「労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入」とは、労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類における時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額を想定しています(令和7年10月1日事務連絡)

そのため、上記の書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働に対する賃金等は、年間収入の見込額には含まれません(前掲事務連絡)

つまり、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったのであれば、扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、当年度においては一時的な収入変動とみなし、当該時間外労働に対する賃金を除いて年間収入を判定します(同旨 前掲事務)

簡単にいうと、給与収入のみの人については、①予期せず発生した残業代も年収の見込みに含める取扱いから、②労働契約上の賃金の範囲で年収を計算する取扱いに変更されます(就業調整対策の観点から設けられた取扱いです)

なお、年金収入や事業収入等がある場合は、原則通り①の基準により年間収入を判断します。

ちなみ、「年収の壁・支援強化パッケージ」における「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」については、当面の対応ではなく、恒久的な取り扱いに変更されました(参考|厚生労働省ホームページへのリンク)……余計なお世話になりますが、どんどんルールが後付けされて、扶養の認定対象者や実務担当者にとって、逆に予見可能性が低下しないか心配です。

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

令和7年10月1日から追加された取扱いです。

扶養の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は、年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、150万円未満に変わります(令和7年7月4日保発0704第1号)

上記取扱いにおける留意事項は次のとおりです。

- 配偶者は対象外です(年収要件は130万円未満で変わりません)

- 学生である必要はありません。

- 年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養の認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

- 令和7年10月1日よりも前の期間について扶養の認定をする場合は、年収要件を130万円未満で判定します。

- 令和7年9月30日以前に認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上と見込まれる場合に被扶養者の非該当(被扶養者から外れる届出が必要)となります。

参考|日本年金機構ホームページ(外部サイトへのリンク)|19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

以降、19歳以上23歳未満の扶養の認定対象者を考慮しないで解説しています(当該者については、130万円未満を150万円未満に読み替えてください)

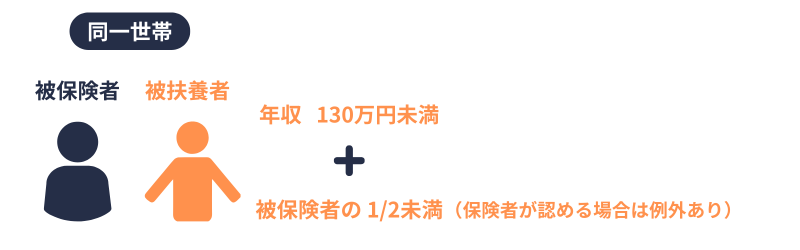

扶養の認定対象者が、被保険者と同一世帯に属している場合の基準です。

原則の基準

扶養の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、次の①及び②を満たすと、「主として被保険者により生計を維持されている」と判定されます(同旨 昭和52年4月6日保発9号)

- 扶養の認定対象者の年間収入が130万円未満(*3)である

- 扶養の認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満である

(*3)扶養の認定対象者が次のいずれかに該当する場合は、180万円未満です。以降の解説において同じ。

- 60歳以上である

- 厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である

例外の基準(保険者が認める場合)

上記(原則)の基準に該当しない場合でも、次の①~③を全て満たすならば、「主として被保険者により生計を維持されている」と判定して差し支えないこととなっています(同旨 前掲通達)

- 扶養の認定対象者の年間収入が130万円未満である

- 扶養の認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入を上回らない

- 保険者が世帯の状況を考慮して、被保険者が生計維持の中心的な役割を果たしていると認める

冗長な表現をしましたが、同一世帯に属している場合は、「年収130万円未満(又は180万円未満)」は必須の要件となるものの、「被保険者の年間収入の2分の1未満」は例外もあり得るというイメージです(ただし、例外を適用するか否かは保険者によります)

なお、これらの基準(当該通達の基準)により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠く場合には、その具体的事情に照らし最も妥当な認定を行うとも示されています(同一世帯に属していない場合の解説において同じ)

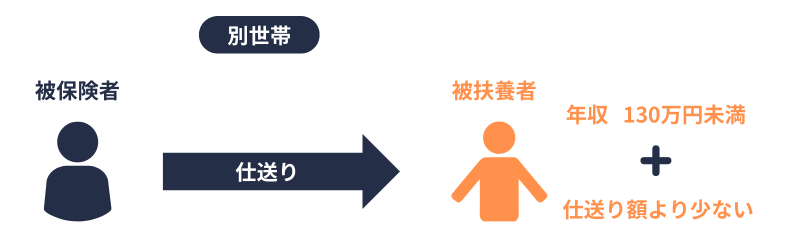

扶養の認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、次の①及び②を満たすと、「主として被保険者により生計を維持されている」と判定されます(同旨 前掲通達)

- 扶養の認定対象者の年間収入が130万円未満である

- 扶養の認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ない

(同一世帯に属していない場合は、例外の基準はありません)

留意事項としては、「被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹」以外は、そもそも被保険者と同一世帯に属していることが要件です(前述の「被扶養者となれる者の範囲」の解説を参照)

同一世帯に属していない場合とは、例えば、他県に進学したため、親(被保険者)が子(被扶養者)に仕送りをしているケースです。

被保険者が、世帯を別にする「本人の親」へ仕送りするケースも該当します(ただし、扶養の優先順位を考慮され、両親ともに健在の場合は認められないかもしれません)

ただし、被保険者からの仕送り額よりも多くの収入(公的年金も含まれます)を自身で得ているならば、「主として被保険者により生計を維持されている」とはいえません。

なお、(法律婚であろうと事実婚であろうと)配偶者の父母は「被保険者の直系尊属」に該当しないため、被保険者と同一世帯に属していない場合は、年間収入や仕送り額にかかわらず、被保険者との関係では被扶養者になれません。

(夫婦ともに被保険者の場合は、配偶者の被扶養者にはなり得ます)

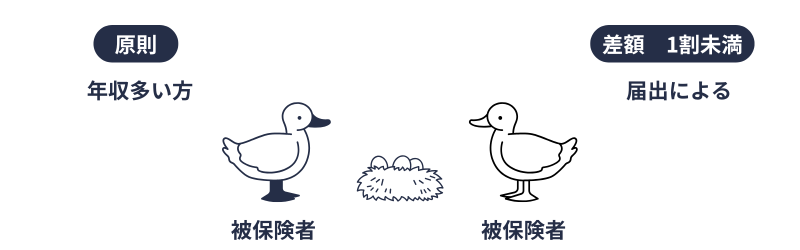

夫婦ともに被用者保険の被保険者の場合には、次の取扱いとなります(令和3年4月30日保保発0430第2号)

- 被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入が多い方の被扶養者とする。

- 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出に基づいて、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

- 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という)の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。

(第一子は父の扶養に入れたから、第二子については保険者間のバランスを取って母の扶養へ入れましょうのようには判断しません)

また、夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方が「主として生計を維持する者」となります(前掲通達)

なお、主として生計を維持する者が育児休業等(法43条の2)を取得した場合には、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者の異動はしません(すでに認定されている被扶養者の扶養替えはしません)。ただし、新たに誕生した子については、上記通達の取扱いよる認定を行います(前掲通達)

保険者は、毎年一定の期日を定め、被扶養者として認定した者について確認をすること(以下、扶養の再確認)ができます(則50条1項)

規定では「できる」ですが、少なくとも年1回は行うことが望ましいとされています(令和2年4月10日保険者あて事務連絡)

なお、任意継続被保険者の被扶養者も、扶養の再確認の対象です(則50条4項)

被扶養者の収入についても、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込みます(前掲事務連絡)

なお、令和8年4月1日以降は、給与収入のみの人については、扶養の再確認についても、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で判断します(令和7年10月1日事務連絡)

被保険者は、扶養の再確認に必要な書類の提出を求められたときは、保険者に提出しなければなりません(則50条3項、4項)

実際には、保険者によって扶養の再確認の基準や頻度、提出する証明書に違いはあるでしょうが、認定基準を満たさないと判定されると、被扶養者に該当しなくなります(健康保険の扶養から抜けることになります)

被扶養者の届出

最後に、被扶養者の届出関係を解説します。

- 被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者(異動)届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければなりません(則38条1項)

- 被扶養者の認定を受けた後に、届出事項に変更(住所の変更については例外あり)があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければなりません(則38条2項)

②の「認定を受けた後に届出事項に変更があったとき」とは、例えば、年間収入が130万円以上と見込まれる場合が該当します(被扶養者から外れる(非該当)の届出が必要です)

①②の厚生労働大臣は、実際には年金機構となります(則158条の3第14号)

任意継続被保険者については、事業主を経由せずに上記①及び②の届出を保険者(協会けんぽ又は各健保組合)に提出します(則38条5項)

被扶養者についての届出義務は、事業主ではなく被保険者にあります。

なお、「被扶養者となった日」及び「被扶養者でなくなった日」については健康保険法で定められていないため、実際問題としては、保険者に確認することとなるでしょう。

一般的には、「被扶養者となった日」は、被扶養者となった理由に応じて、「被保険者の資格取得日」「婚姻日」「子の誕生日」「扶養の認定対象者の退職日の翌日」「認定基準を満たすことを保険者が確認した日」などで取り扱われています。

また、「被扶養者でなくなった日」については、「死亡」による場合はその翌日、それ以外の場合(離婚、就職、雇用契約の変更など)は当日とする取扱いが一般的でしょう。

国民年金の第3号被保険者の届出(第3号被保険者関係届)については、第3号被保険者(20歳以上60歳未満の配偶者である被扶養者)が、14日以内に、厚生年金保険の被保険者(3号との関係においては原則65歳未満の被用者保険の被保険者が該当します)の事業主を経由して厚生労働大臣(年金機構)に提出します(国年法7条1項3号、9条4号、12条5項、6項、国年則1条の4第2項、3条、厚年法42条)

届書の委任欄にチェックを入れる(3号届の提出を被保険者に委任する)かは別として、3号の届出義務は第3号被保険者にあります。

(3号届の「提出の委任」ではなく、マイナンバー法に基づく本人確認については実務上の取扱いをご確認ください)

以降の解説は、試験勉強をしている方を想定して書いています。慎重な対応を求められるため、実際の問題については、しかるべき機関に相談してください。

健康保険の被扶養者から外れる手続きは、被保険者からの被扶養者(異動)届に基づいて行われます。

しかし、被扶養者の認定を受けている被害者(被保険者等からの暴力等を受けた者)が被扶養者から外れるに当たっては、その届出は期待できません。

このため、被保険者から届出がされなくとも、被害者(被扶養者)から、当該被害者が被扶養者から外れる旨の申出(*4)がされた場合には、年金事務所(*5)において、所定の手続きを行い当該被害者を被扶養者から外すことが可能となっています(令和6年7月24日保保発0724第1号)

(*4)被保険者と当該被害者が生計維持関係にないことの申出書に、女性相談支援センター等から発行された被保険者等からの暴力を理由として保護した旨の証明書を添付します。

(*5)健康保険組合あてにも同様の通知が発せられています(令和5年3月30日保保発0330第3号)

また、証明書において、当該被害者の同伴者についても同様の証明がなされている場合においては、当該同伴者についても被扶養者から外れることが可能です(前掲通達)

解説は以上です。

社労士試験では、認定基準のうち、被扶養者となれる者の範囲(身分関係)からの出題が多くみられます。

被保険者と同一世帯に属している必要があるか否かの判定は、単純そうに見えて分岐が多いため、実際に過去問を解きながら練習してみてください。

国内居住等の要件の判定については、(個別の事案を除いて)保険者間でそこまで差はでないと考えられるため、試験でも出題しやすいかもしれません。

一方、生計維持関係の判定については、ほぼ通達や事務連絡の話となり保険者によって異なる取扱いも考えられるため、複雑な事例は出題しにくいかもしれません。

いずれにせよ、他の受験生も対策するであろう「過去問」の論点は繰り返し学習してください。

実務につきましては、収入に含むもの(又は計上できる費用)の範囲、給与所得等の収入がある場合(月額108,333円以下)、雇用保険の受給者の場合(日額3,611円以下、待機期間)、添付書類など、具体的な取扱いを確認しながら進めてください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 令和5年6月19日保保発0619第2号(「被扶養者の国内居住要件等について」の一部改正について)

- 昭和32年9月2日保険発123号(健康保険法の一部を改正する法律の疑義について)

- 昭和15年6月26日社発7号(改正健康保険法実施ニ関スル件)

- 平成11年3月19日保険発24号(精神薄弱者更生施設等に入所する被扶養者の認定等について)

- 令和7年10月1日保保発1001第3号(労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて)

- 令和7年10月1日事務連絡(労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて)

- 令和7年10月1日保保発1001第1号(「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について)

- 令和7年7月4日保発0704第1号(19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について)

- 昭和52年4月6日保発9号(収入がある者についての被扶養者の認定について)

- 令和2年4月10日事務連絡(被扶養者の収入の確認における留意点について)

- 昭和61年4月1日庁保険発18号(国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について)

- 令和3年4月30日保保発0430第2号(夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について)

- 令和6年9月5日事務連絡(短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3))

- 令和6年7月24日保保発0724第1号(「被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱い等について」の一部改正について)

日本年金機構ホームページ|従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html