この記事では、高額介護合算療養費について解説しています。

(高額療養費につきましては、こちらの記事をご参照ください)

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 健康保険法

- 令 ⇒ 健康保険法施行令

- 則 ⇒ 健康保険法施行規則

- 介保法 ⇒ 介護保険法

- 介保令 ⇒ 介護保険法施行令

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

目次 非表示

制度の概要

詳細は順を追って解説しますので、先ずは高額介護合算療養費の全体像です。

- 一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合は、当該支給額に相当する額を控除して得た額)

- 介護サービス利用者負担額(高額介護サービス費が支給される場合は、当該支給額を控除して得た額)

- 介護予防サービス利用者負担額(高額介護予防サービス費が支給される場合は、当該支給額を控除して得た額)

簡単にいうと、①は医療についての自己負担額です。②③は介護についての自己負担額です。

上記①②③の合計額が著しく高額な場合に、健康保険法に基づいて支給される保険給付(の部分)が「高額介護合算療養費」です(法115条の2第1項)

なお、①②③それぞれの額が高額な場合に支給される保険給付は次のとおりです。

- ①の額が著しく高額な場合に、健康保険に基づいて支給される保険給付が「高額療養費」です。

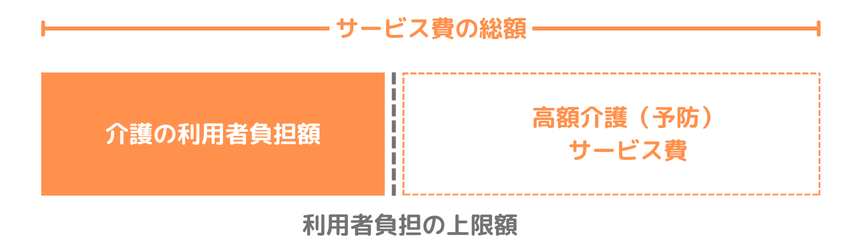

- ②の額が著しく高額な場合に、介護保険に基づいて支給される保険給付が「高額介護サービス費」です。

- ③の額が著しく高額な場合に、介護保険に基づいて支給される保険給付が「高額介護予防サービス費」です。

高額介護サービス費、高額介護予防サービス費については下のタブに格納しておきます。

(以降もタブをいくつか設けていますので必要に応じて開閉してください)

社労士試験においては、介護保険法は社会保険に関する一般常識に含まれています。

一般常識か否かはさておき、介護保険は複雑な制度です。当記事では用語の概要(介保法)を載せておきます。

高額介護サービス費の支給(介保法51条1項)

市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む)又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額(「介護サービス利用者負担額」という)が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。

高額介護予防サービス費の支給(介保法61条1項)

市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額(「介護予防サービス利用者負担額」という)が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額介護予防サービス費を支給する。

介護保険法を未学習の方は、介護〇〇とあれば「要介護状態に関する保険給付」、介護予防〇〇とあれば「要支援状態に関する保険給付」として読んでみてください。

また、「介護(予防)〇〇」とあれば、要介護状態と要支援状態を総称していると捉えてみてください。

高額介護合算療養費は、毎年8月1日から翌年7月31日まで(計算期間といいます)を一つの期間として、1年に一度計算します。

- 7月31日を「基準日」といいます。

- 基準日における健康保険の被保険者を「基準日被保険者」といいます(厳格な定義は令41条の2第1項1号を参照)

- 基準日被保険者の被扶養者を「基準日被扶養者」といいます(厳格な定義は令41条の2第1項3号を参照)

高額介護合算療養費はすべて世帯単位で計算し、基準日被保険者に支給されます。

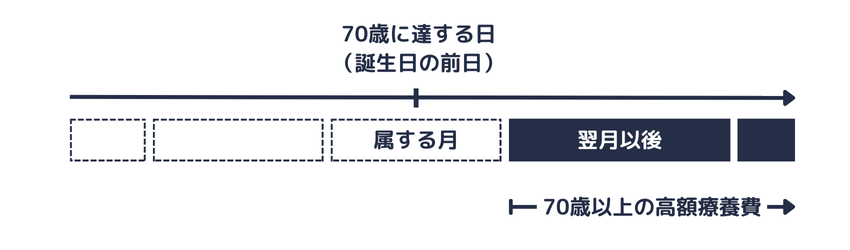

高額介護合算療養費は、おおきくは次の①②に区分されます。

- 70歳未満を含む世帯単位(70歳未満 + 70歳以上)

⇒70歳に達する日の属する月以前(以下、単に70歳未満)に受けた療養又は介護(予防)サービスを含めて計算します - 70歳以上の世帯単位(70歳以上のみ)

⇒70歳に達する日の属する月の翌月以後(以下、単に70歳以上)に受けた療養又は介護(予防)サービスを対象に計算します

70歳未満と70歳以上が混在する世帯については、②を確定させてから①を計算します。

解説の便宜上、上記①を「70歳未満を含む高額介護合算療養費」②を「70歳以上の高額介護合算療養費」と表記しています。

自己負担額の計算

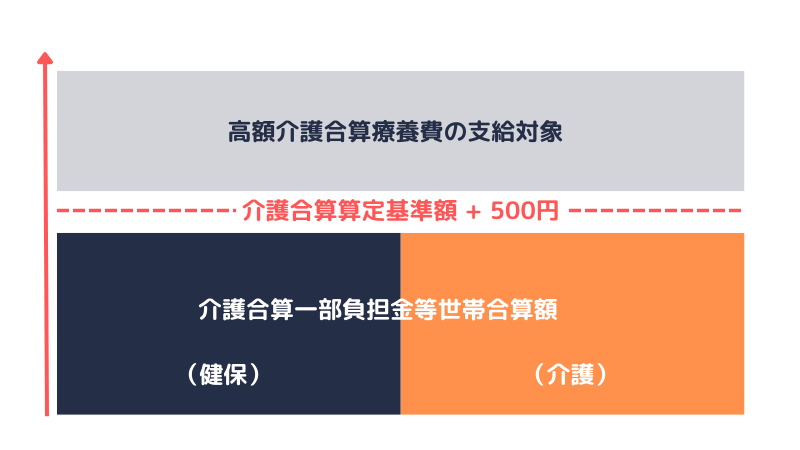

高額介護合算療養費(保険給付)は、おおまかには次の①~⑦の順で計算します。

- 「健康保険」「介護保険」それぞれの自己負担額を計算する。

- ①で計算した額を合計する。

- 健康保険と介護保険の自己負担額の合計額に設定されている一定の限度額(算定基準)に、500円を加算する。

- ②の額が③の額を超える場合は、高額介護合算療養費の支給要件を満たす。

- 支給要件を満たした場合は、②の額から③の算定基準を差し引く(500円は差し引かない)

- ⑤で計算した額を①の自己負担額で按分する。

- ⑥のうち「健康保険」の自己負担額で按分した額が「高額介護合算療養費」として支給される。

ここでは、上記①②を解説します。

なお、③④は「支給要件」として、⑤⑥⑦は「支給額(保険給付の額)」として、③⑤における限度額は「算定基準」として解説します。

(以降の解説で「いま何のはなし?」となった際は、上記①~⑦にあてはめてください)

解説の便宜上、計算期間における次の①②を世帯で合算した額を「健保の自己負担額」と表記しています。

計算期間において、基準日被保険者又はその被扶養者が受けた療養について、次の①②の額を世帯単位で合算します(令43条の2第1項1号)

- 当該療養(特定給付対象療養を除く)に係る一部負担金等の額の合計額

- 当該療養(特定給付対象療養に限る)について、なお負担すべき額の合計額

健保の自己負担額の計算における留意事項は次のとおりです(令43条の2第1項1号)

- 70歳未満の療養については、①の「一部負担金等の額」及び②の「なお負担すべき額」は21,000円以上(*1)に限られます。

- (*1)70歳未満の被扶養者であった者に係る75歳到達時特例対象療養については、10,500円以上となります

- 月間の高額療養費(令41条1項から5項まで)又は年間の高額療養費(令41条の2)が支給される場合は、当該支給額を健保の自己負担額に含めません。

- 健康保険組合の付加給付が支給される場合は、当該支給額を健保の自己負担額から控除します。

なお、健保の自己負担額は、計算期間において他の保険者の健康保険に加入していた間に受けた療養に対するものなどを含めて合算します。具体的には、下のタブに格納しておきます。

次の療養に対する直前の①②の額についても「健保の自己負担額」に含めます(令43条の2第1項2号から5号まで)

- 基準日被保険者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養

- 基準日被扶養者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養

- 基準日被扶養者が計算期間における他の健康保険の保険者の被保険者であった間に、当該者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養

- 基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間における組合員等であった間に、当該組合員等が受けた療養又はその被扶養者等であった者がその被扶養者等であった間に受けた療養

最終的には高額介護合算療養費の支給総額を保険制度の運営者間で按分して、健康保険(協会けんぽ又は健保組合)に係る支給額を算定します。

解説の便宜上、計算期間における次の①②を世帯で合算した額を「介護の利用者負担額」と表記しています。

基準日被保険者又は基準日被扶養者が計算期間に受けた次の①②の額を世帯単位で合算します(令43条の2第1項6号、7号)

- 介護サービス利用者負担額(居宅サービス等に係る介保令22条の2の2第2項1号及び2号に掲げる額の合算額をいいます)

- 介護予防サービス利用者負担額(介護予防サービス等に係る同条2項3号及び4号に掲げる額の合算額をいいます)

高額介護サービス費(介保法51条)又は高額介護予防サービス費(介保法61条)が支給される場合は、当該支給額を介護の利用者負担額に含めません。

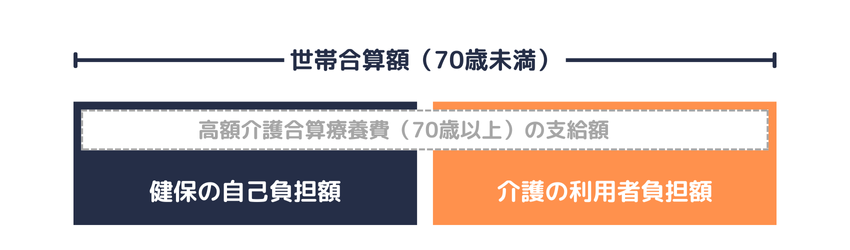

70歳未満を含む高額介護合算療養費においては、次の①から②を控除した額を「介護合算一部負担金等世帯合算額」といいます。

- 健保の自己負担額(令43条の2第1項1号〜5号)と介護の利用者負担額(令43条の2第1項6号、7号)の合計額

- 70歳以上の高額介護合算療養費の支給(総)額

70歳未満を含む高額介護合算療養費の計算における①は、70歳未満の負担額と70歳以上の負担額を合計した額です。

①から70歳以上の支給額を控除する(つまり70歳以上の支給額を先に計算する)ことで計算順序が示されているため、遠回しな表現になっています。

ちなみに、70歳以上の高額介護合算療養費においては、70歳以上に係る①を「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」といいます。

以降、支給要件、支給額、算定基準額を70歳未満と70歳以上に分けて解説しますが、次の二点を除けば計算の考え方は同じです。

- 70歳未満と70歳以上とで算定基準額(上限額)が異なる

- 70歳未満の計算においては、21,000円(75歳到達特例時は10,500円)以上のみを合計して健保の自己負担額を求める

支給要件

高額介護合算療養費は、次の①が②を超える場合に基準日被保険者に支給されます(令43条の2第1項)

- 介護合算一部負担金等世帯合算額

- 介護合算算定基準額 + 支給基準額

②における「支給基準額」は、支給の事務に要す費用を勘案して500円となっています(平成20年3月31日厚労告225号)

なお、次のいずれかの場合は(上記①が②を超えても)高額介護合算療養費は支給されません(令43条の2第1項ただし書き)

- 健保の自己負担額の合計額がゼロの場合

- 介護の利用者負担額の合計額がゼロの場合

ちなみに、「高額療養費、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費のいずれかの支給を受けていること」は支給要件に含まれません(70歳以上についても同様です)

70歳以上の世帯に係る計算においては、次の①が②を超える場合に基準日被保険者に支給されます(令43条2項)

- 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額

- 70歳以上介護合算算定基準額 + 500円

70歳以上の高額介護合算療養費についても、医療保険の自己負担額のみで②を超える場合、介護保険の利用者負担額のみで②を超える場合は支給されません(令43条2項ただし書き)

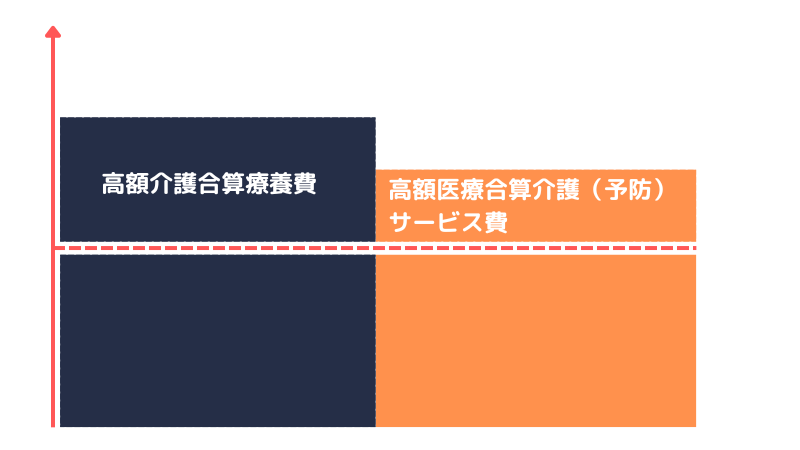

支給額(保険給付の額)

支給要件は満たした前提で解説します。

70歳未満を含む高額介護合算療養費の計算式は次のとおりです(令43条の2第1項)

70歳未満を含む高額介護合算療養費の支給額

= (介護合算一部負担金等世帯合算額 - 介護合算算定基準額) × 介護合算按分率

事務に要す費用500円は支給額から徴収されません。

介護合算按分率とは、簡単にいうと、負担額の合計(健保+介護)に占める「健保の自己負担額」の割合です。具体的には、次の①を②で除した率をいいます(令43条の2第1項)

- 当該保険者の被保険者又はその被扶養者として受けた療養に係る「健保の自己負担額」から、70歳以上の高額介護合算療養費を控除した額

- 介護合算一部負担金等世帯合算額

①の「保険者」は、「協会けんぽ又は健保組合」という意味です(法4条)

介護保険に係る支給額については、介護保険法に基づいて健康保険法と同旨の計算(按分)をして、高額医療合算介護(又は介護予防)サービス費として支給されます(介保法51条の2、61条の2)

70歳以上の高額介護合算療養費の計算式は次のとおりです(令43条2項)

70歳以上の高額介護合算療養費の支給額

= (70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 - 70歳以上介護合算算定基準額) × 70歳以上介護合算按分率

事務に要す費用500円は支給額から徴収されません。

按分率の考え方は70歳以上も同じです。

算定基準額

健康保険における介護合算算定基準額、70歳以上介護合算算定基準額は次のとおりです(令43条の3)

| 所得区分 | 算定基準額 | 70歳以上 |

| 標月83万円以上 | 212万円 | 212万円 |

| 標月53万円以上83万円未満 | 141万円 | 141万円 |

| 標月28万円以上53万円未満 | 67万円 | 67万円 |

| 標月28万円未満 | 60万円 | 56万円 |

| 市町村民税非課税者 | 34万円 | 31万円 |

| 所得がない場合 | - | 19万円(注) |

(注)介護保険側の計算においては、居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた者が世帯に複数人いる場合は31万円になります(介保令22条の3第6項3号ヘほか)。なお、健康保険側の計算においては19万円で変わりません。

「標月」は標準報酬月額の略です。

「算定基準額」は介護合算算定基準額の略です。

「70歳以上」は70歳以上介護合算算定基準額の略です。

70歳以上、かつ、標月28万円以上の所得区分(いわゆる現役並み所得者)については、負担割合が3割の者に限ります(令43条の3第2項)

「市町村民税非課税者」及び「所得がない場合」については、下のタブに格納しておきます。

所得区分の「市町村民税非課税者」とは、次に該当する被保険者いいます(令43条の3第1項5号)。なお、当該所得区分以外に該当する者は除きます。

- 基準日の属する年度の前年度(*2)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(*3)

- (*2)令43条の4第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度

- (*3)市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く

所得区分の「所得がない場合」とは、次に該当する被保険者をいいます(令43条の3第2項6号)。なお、当該所得区分以外に該当する者は除きます。

- 被保険者及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日(*4)においてその被扶養者である者の全てが基準日の属する年度の前年度(*5)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法313条1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法2条1項22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない

- (*4)基準日の属する月の初日その他これに準ずる日をいいます(則109条の7)

- (*5)令43条の4第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度

(*2)及び(*4)における令43条の4第1項は次のとおりです。

- 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合(*6)における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日を基準日とみなして、令43条の2、令43条の3の規定を適用する。

- (*6)当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合をいいます(則109条の9)

参考|高額介護合算療養費の計算例

(実際の計算手順、按分の方法、端数処理は、各保険制度における実務上の取扱いにしたがってください)

健康保険法に則って、70歳未満の人と70歳以上の人が混在する世帯で高額介護合算療養費の計算を解説します。

ここまでの復習として読んでみてください。

計算は次の条件で行います。

- 健保の自己負担額、介護の利用者負担額はいずれも8月1日から翌年7月31日までの合計額とします。

- 高額療養費、高額介護(予防)サービス費は控除済みとします。

- 世帯は健康保険(協会けんぽ)の被保険者、当該被保険者の被扶養者の2人世帯とし、計算期間において変動なしとします。

被保険者72歳|標準報酬月額22万円(一般所得者)

健保の自己負担額|490,000円

介護の利用者負担額|210,000円

合計|700,000円

被扶養者68歳

健保の自己負担額|100,000円

介護の利用者負担額|50,000円

合計|150,000円

被保険者 + 被扶養者

健保の自己負担額|590,000円

介護の利用者負担額|260,000円

合計|850,000円

算定基準額

70歳以上介護合算算定基準額|560,000円

介護合算算定基準額|600,000円

以降、算定基準額をそれぞれ「70歳以上の限度額」「70歳未満を含む限度額」と表記します。

上記より、世帯における健保の自己負担額、介護の利用者負担額はいずれもゼロではありません。

参考(一般論)

被保険者 + 被扶養者の負担額の合計(850,000円)- 70歳未満を含む基準額(600,000円)

= 250,000円

医療保険、介護保険のそれぞれの保険者が負担額の比率に応じて、医療保険については高額介護合算療養費、介護保険については高額医療合算介護(予防)サービス費を支給します。

支給額の計算は、70歳以上の高額介護合算療養費、70歳未満を含む高額介護合算療養費の順で行います。

負担額の合算

70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額(以下「70歳以上の世帯合算額」)

= 健保の自己負担額 + 介護の利用者負担額

= 490,000円 + 210,000円

= 700,000円

支給要件の判定

70歳以上の限度額 + 500円

= 560,000円 + 500円

= 560,500円

70歳以上の世帯合算額(700,000円)が上記の金額を超えるため支給要件を満たします。

「70歳以上」に係る支給総額

70歳以上の高額介護合算療養費の支給総額(健保 + 介護の総額です)

= 70歳以上の世帯合算額 - 70歳以上の限度額

= 700,000円 - 560,000円

= 140,000円

健保と介護の按分

70歳以上の高額介護合算療養費(健保に係る支給額です)

= 140,000円 × 70歳以上介護合算按分率(490,000円 ÷ 700,000円)

= 98,000円

(70歳以上の)高額医療合算介護(予防)サービス費(介護に係る支給額です)

= 140,000円 - 98,000円

= 42,000円

負担額の合算

介護合算一部負担金等世帯合算額(以下「70歳未満を含む世帯合算額」)

= 健保の自己負担額 + 介護の利用者負担額 - 70歳以上の高額介護合算療養費の支給総額

= 590,000円 + 260,000円 - 140,000円

= 710,000円

上記の計算は「70歳以上の限度額」+「70歳未満の者に係る健康の自己負担額 + 介護の利用者負担額」と同じです。

支給要件の判定

70歳未満を含む限度額 + 500円

= 600,000円 + 500円

= 600,500円

70歳未満を含む世帯合算額(710,000円)が上記の金額を超えるため支給要件を満たします。

「70歳未満を含む」に係る支給総額

70歳未満を含む高額介護合算療養費の支給総額(健保 + 介護の総額です)

= 70歳未満を含む世帯合算額 - 70歳未満を含む限度額

= 710,000円 - 600,000円

= 110,000円

健保と介護の按分

介護合算按分率

= (健保の自己負担額 - 70歳以上の高額介護合算療養費 )÷ 70歳未満を含む世帯合算額

=(590,000円 - 98,000円 )÷ 710,000円

= 0.6929…

(解説の都合上、介護合算按分率を個別に計算しています。なお、四捨五入はしません)

高額介護合算療養費(健保に係る支給額です)

= 110,000円 × 介護合算按分率

= 76,225.3521…円

按分後の額が一番低いもの以外の端数を切り捨てます(平成21年4月30日保保発0430001号)

(70歳未満を含む計算に係る)健保に係る支給額

= 76,225円

(医療保険の保険者が複数ある場合は、さらに保険者ごとに按分します)

按分後の額が一番低いものに、切り捨てられた額の合算額を加えます(前掲通達)

(70歳未満を含む計算に係る)介護に係る支給額

= 110,000円- 76,225円

= 33,775円

(厳密には、介護に係る支給額は個人単位で支給するため、さらに被保険者、被扶養者で按分します)

(本来は介護に係る支給額を個人単位で按分した後に、健保に係る支給額と比較し端数処理を行います)

「70歳以上」と「70歳未満を含む」の合計額

高額介護合算療養費

= 98,000円 + 76,225円

= 174,225円

高額医療合算介護(予防)サービス費

= 42,000円 + 33,775円

= 75,775円

健保 + 介護について世帯単位の支給総額

= 174,225円 + 75,775円

= 250,000円

(健保に係る支給額は、被扶養者の分を含めて被保険者に支給されます)

70歳以上の者が受けた療養等に係る自己負担額と70歳未満の者が受けた療養等に係る自己負担額の両方がある場合の取扱い(平成21年4月30日保保発0430001号)

70歳以上の者が受けた療養等(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養等をいう。)に係る自己負担額(以下「70歳以上負担額」という。)の合算額(医療と介護の両方の自己負担額がある場合に限る。)と70歳未満の者が受けた療養等(70歳に達する日の属する月以前に受けた療養等をいう。)の自己負担額(以下「70歳未満負担額」という。)の合算額(医療と介護のいずれかの自己負担額のみがある場合を含む。)の両方がある場合については、高額療養費の計算と同様に2段階の計算を行うこととなり、具体的には次のとおりとなる。

- 70歳以上負担額の合算額(以下「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)から、70歳以上介護合算算定基準額(当該額が支給基準額(500円)を超えない場合は0円とする。)に70歳以上介護合算按分率を乗じて、70歳以上負担額に係る高額介護合算療養費の支給額の計算を行う。

- 各保険者からの70歳以上負担額にかかる高額介護合算療養費の支給額の総額(①において70歳以上介護合算按分率を乗じて保険者単位で按分する前の額)を70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から控除した額に70歳未満負担額を加えた額(以下「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)から、介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額(500円)を超えない場合は0円とする。)に介護合算按分率を乗じて、70歳未満負担額も含めた自己負担額の合算額に係る高額介護合算療養費の支給額の計算を行う。

- ①及び②の額の合計額を高額介護合算療養費として支給する。

端数処理(平成21年4月30日保保発0430001号)

- 介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額

- 又は70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率を乗じて得た額

について、1円未満の端数が生じる場合については、按分後の額(後期高齢者医療及び介護保険については個人単位にさらに按分した後の額)が一番低い額となる保険者以外の支給額については当該端数を切り捨て、按分後の額が一番低い額となる保険者の支給額に、当該切り捨てられた額の合算額を加えること。

なお、70歳以上の者が受けた療養等に係る自己負担額と70歳未満の者が受けた療養等に係る自己負担額の両方がある場合については、それぞれについて算定した支給額ごとに端数調整を行い、当該調整後の額の合算額を各保険者の支給額とすること。

また、関係する保険者が2保険者の場合(基準日に加入する医療保険者のほか関係する保険者が介護保険の1保険者のみの場合)に、按分後の額にそれぞれ0.5円の端数が生じる場合については、医療保険者の支給額について端数を切り捨て、介護保険者の支給額について端数を切り上げること。

解説は以上です。

社労士試験の過去問を確認すると、「高額介護合算療養費は世帯単位で算定する」「保険者が変わった場合でも自己負担額を合算する」のような論点もみられます。

制度の考え方は「70歳以上の外来診療に係る年間の高額療養費」と似ていますので、過去問を解きつつ両者を比較しながら勉強してみてください。

なお、高額介護合算療養費の具体的な計算(介護との按分、端数処理を含む)については、保険制度を運用する側の事務になりますので、社労士試験では求められないと推察します。

(運用する側で働かれている方は、職場の規定に沿って計算してください)

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 健康保険法施行令

- 健康保険法施行規則

- 健康保険法施行令第四十三条の二第一項及び介護保険法施行令第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める支給基準額

- 介護保険法