この記事では、健康保険における被保険者の適用除外(法3条1項1号〜8号関係)を解説しています。

短時間労働者の適用除外・適用拡大(法3条1項9号関係)については、こちらの記事で解説しています。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 健康保険法

- 協会 ⇒ 全国健康保険協会

- 機構 ⇒ 日本年金機構

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

適用除外

次の①~⑨のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者になれません(法3条1項ただし書き)

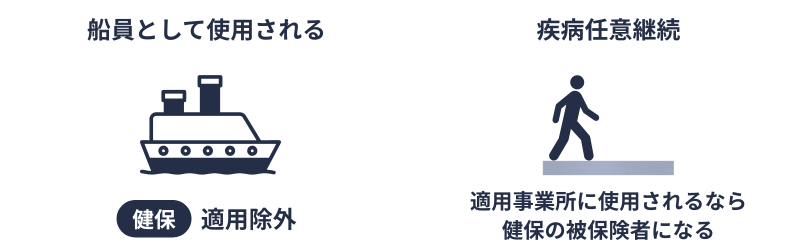

- 船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)

- 臨時に使用される者(一定の条件に該当した場合を除く)

- 所在地が一定しない事業所に使用される者

- 季節的業務に使用される者(継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除く)

- 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除く)

- 国民健康保険組合(以下、国保組合)の事業所に使用される者

- 後期高齢者医療の被保険者等

- 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)

- 一定の短時間労働者

健康保険法では、上記②④⑤を総称して「日雇労働者」と定義しています(法3条8項)

以降、日雇特例被保険者にならない前提で解説します(日雇特例被保険者については、別の記事で解説します)

なお、以降の解説では「被保険者となる」趣旨の記載をしていますが、「他の適用除外の規定に該当しない限り」の表記は省略しています。

期間の計算

健康保険法又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定が準用されています(法194条)

船員保険の被保険者には、船員として船舶所有者に使用される者のほかに、疾病任意継続被保険者も含まれます(船員保険法2条1項)

疾病任意継続被保険者とは、船舶所有者に使用されなくなったため、船員保険の被保険者の資格を喪失した者であって、喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったもののうち、協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいいます(船員保険法2条2項)

- 船員(船員法1条)として船舶所有者に使用される者は、健康保険でなく、船員保険の被保険者です(法3条1項1号)

- 船員保険を任意継続している人(疾病任意継続被保険者)は、再就職などにより適用事業所に使用されると、健康保険の被保険者になります(法3条1項1号かっこ書きの趣旨です)

次の①又は②に該当すると、適用除外です。

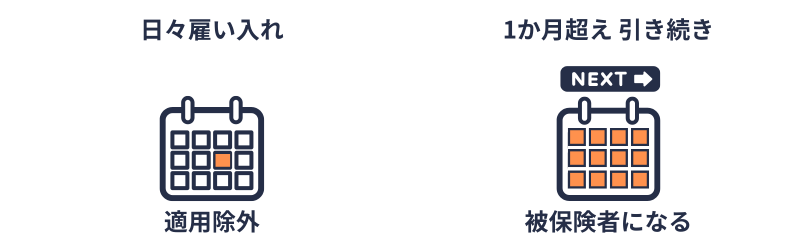

- 日々雇い入れられる者

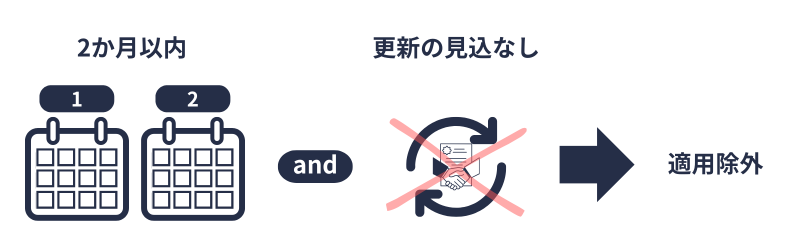

- 2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

ただし、例外もあります。

日々雇い入れられる者

日々雇い入れられても、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その日から被保険者となります(法3条1項2号イ)

ちなみに、「1か月を超えて引き続き」とありますが、1日も休まず働くという意味ではなく、事業所の「公休日」は労務に服したものとみなされます(昭和3年3月30日保理302号)

2か月以内の期間を定めて使用される者

適用除外には、「2か月以内の期間を定めて使用される」だけでは足りず、「当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない」も必要です。

簡単にいうと、「2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる」場合は、上記の適用除外に該当せず、被保険者となります。

2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合とは、次のいずれか(労使双方で契約更新をしないことに合意している場合は除く)に該当することをいいます(令和4年9月9日保保発0909第1号)

- 就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されている。

- 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績がある。

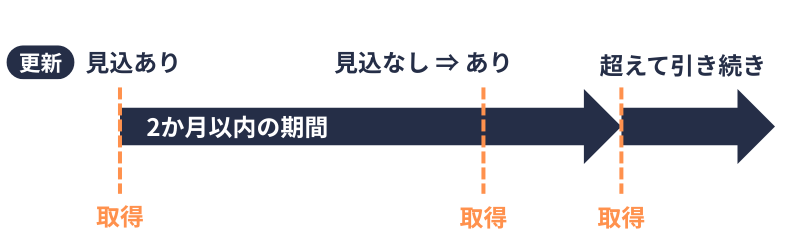

資格取得の時期については、次のとおりです。

- 雇用契約の開始時に「2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる」場合は、最初の雇用契約期間の開始日から被保険者資格を取得します(前掲通達)

- 当初は「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれなかった」ものの、契約開始後に更新が見込まれることになった場合は、当該契約の更新が見込まれるに至った日(労使双方の書面による合意があった日)に被保険者資格を取得します(前掲通達)

- 当初は「雇用契約の期間が2か月以内であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない」ため適用除外に該当しても、その後、当該雇用契約の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その日に被保険者の資格を取得します(法3条1項2号ロ、昭和5年8月6日保規344号)

事業所の所在地が一定しないため、実際問題として健康保険の適用は困難です。

例外なく適用除外です。

- 季節的業務に使用される者でも、継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者です。

- 臨時的事業の事業所に使用される者でも、継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者です。

(①②ともに規定では「超えて使用されるべき場合」です)

なお、予定していた雇用契約の期間が①については4か月以内、②については6か月以内であれば、業務の都合などにより継続して4か月又は6か月を超えて使用されるに至っても、被保険者とされません(昭和9年4月17日保発191号ほか)

臨時に使用される者(法3条1項2号)と混同しやすいため、試験問題を解く際は記述を注意深く読んでみてください。

「季節的業務」については、下のタブに格納しておきます。

被保険者とならない季節的業務に使用される者は、次のような業務に使用される者を意味します(大正15年10月23日保発138号)

- 繭の乾燥

- 製糖

- 清酒、味淋、葡萄酒などの醸造

- 製茶

- 製穀

- 製粉

- 澱粉の製造

- 清涼飲料水の製造

- 製氷

- 凍豆腐の製造

- 水産品の製造

- 魚介、果実、野菜類の缶詰または瓶詰

- 「トマトソース」の製造

- 硫黄の採取および精錬

なお、上記の業務以外にその管轄内で行われる季節的業務があれば、その業務に使用される者も、継続して4か月を超えて使用されるべき場合以外は、被保険者となりません(同旨 前掲通達)

(上記の業務に限定せず、また全国的なものであるか地方特有のものであるかを問わず、季節によって行う業務はすべて季節的業務に含まれます)

実際問題としては、大正15年(1926年)の業務と現在(2025年)の業務とをそのまま比較することは困難でしょう。

参考|雇用保険の短期雇用特例被保険者

雇用保険法については、次のような行政解釈があります(昭和50年3月25日基発166号)

- 「季節的に雇用される者」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される者又は季節的に入離職する者をいう。

- この場合において、季節的業務とは、その業務が季節、天候その他自然現象の影響によって一定の時季に偏って行われるものをいう。

- なお、「季節的業務に期間を定めて雇用される者」と「季節的に入離職する者」のいずれに属するかを厳格に区別する必要はない(雇用契約の期間及び季節の影響を強く受けるか否かを把握すれば足りるとされています)

制度が異なるため単純に比較できませんが、健康保険法の解釈に比べると、雇用保険法の解釈の方が抽象的なものの予測はつけやすいですかね…

国保組合とは、同種の事業又は業務(医師、歯科医師、薬剤師、建設など)に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する法人をいいます(国民健康保険法13条1項、14条)

(組合員の加入要件は各国保組合の規約によります。ただし、健康保険の被保険者は国保組合の被保険者になれません))

後期高齢者医療の被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます(高齢者医療確保法50条)

- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者

- 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受けたもの

ただし、次の①又は②に該当する者は、後期高齢者医療の被保険者となりません(高齢者医療確保法51条)

- 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者

- 後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者(特定活動の医療目的、長期観光など)

後期高齢者医療の被保険者と、上記①又は②に該当するため後期高齢者医療の被保険者とならない者を合わせて、「後期高齢者医療の被保険者等」といいます(法3条1項7号)

後期高齢者医療の被保険者等は、健康保険の被保険者となれません(法3条1項7号)

厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合(以下、保険者等)の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)とありますが、国保組合の被保険者についての適用除外です。

次のいずれかに該当する者は、保険者等の承認を受けることを要件に、国保組合の被保険者として残ることができます(同旨 平成17年12月15日保国発1215001号)

- 国保組合の被保険者を使用する事業所が健康保険の適用事業所となる場合(法人化、常時5人以上に増員など)において、健康保険の適用事業所(強制適用事業所に限らない。以下同じ)となる日に、現に国保組合の被保険者である者

- 国保組合の被保険者が事業所を設立するなどにより、当該事業所が健康保険の適用事業所となる場合における当該国保組合の被保険者

- 上記いずれかに該当することにより適用除外の承認を受けた者を使用する事業所に、新たに使用される者

- 国保組合の被保険者が健康保険の適用事業所に勤務する場合における当該国保組合の被保険者

なお、適用除外の承認を受けない場合は、健康保険の被保険者です。

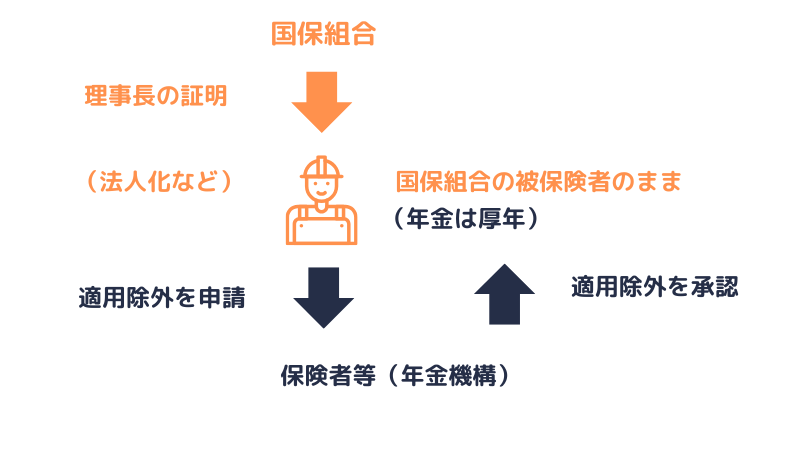

制度の流れを簡単に解説します。

- 国保組合の理事長の証明を受けた後に、被保険者適用除外承認申請書を機構等に提出して、健康保険の保険者等の承認を受けると、健康保険は適用除外となります。

- 本来であれば、健康保険の被保険者(又は被扶養者)は国保組合の被保険者になれません(国民健康保険法13条3項、19条)。しかし、①により健康保険の適用除外を承認されたため、国保組合の被保険者でいることが可能となります。

- 法3条1項8号の適用除外の承認を受けると、医療保険については国保組合の被保険者(国民健康保険の被保険者)、年金については厚生年金保険の被保険者となります。

(厚生年金保険については、国保組合の被保険者を理由とする適用除外はありません)

ちなみに、被保険者適用除外承認申請書の提出期限は、(原則として)事実発生日から14日以内です(平成28年3月31日保保発0331第2号)。ただし、厚生年金保険の資格取得届の提出期限は、事実発生日から5日以内で変わりません。

国保組合の被保険者として残ることを希望する場合の主な留意点は、次の二つです(試験勉強としては参考まで)

- 「健保に加入したけれど、やっぱり国保組合に残りたいから健保の資格を喪失したい」はできません(健保の資格喪失の理由になりません)

- 「法人化したけれど、国保組合に残るから健保の手続きはしない」場合は、事実発生日から14日を過ぎると(原則として)健保の適用除外の承認を受けられません(事実発生日に遡って健保に加入です。健保に加入すると上記の取扱いです)

(手続きには順序があり、また被保険者適用除外承認申請書の提出期限は厳格に運用されていますので、実務上の疑義は国保組合などに事前に確認されることをお勧めします)

具体的には、こちらの記事で解説しています。

(概要については、こちらをご参照ください)

制度の解説は以上となります。

適用除外は、雇用や事業(業務)の形態が多様化するなかで被保険者に「なる」「ならない」を判断するため、細部まで確認を必要とする制度です。

実務において疑義が生じた場合は、機構の疑義照会を参照したり、保険者などに確認しながら進めてみてください。

社労士試験については、適用除外からの出題数は多くはありません(ただし、短時間労働者を考慮すると少なくもありません)

繰り返し問われている論点はありますので、過去問を中心に学習してみてください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 令和4年9月9日保保発0909第1号(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いについて〔健康保険法〕)

- 昭和5年8月6日保規344号(臨時使用人ノ被保険者資格ニ関スル件)

- 昭和9年4月17日保発191号(季節的業務ニ使用セラルル者ノ中被保険者タラサル者ニ関スル件)

- 大正15年10月23日保発138号(健康保険ノ被保険者タラサル臨時使用人ノ件)

- 昭和50年3月25日基発166号(雇用保険法その他関係法令の施行について)