この記事では、健康保険の標準報酬月額について、次の規定を解説しています。

- 育児休業等を終了した際の改定(法43条の2)

- 産前産後休業を終了した際の改定(法43条の3)

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

記事中の略語は次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 健康保険法

- 令 ⇒ 健康保険法施行令

- 則 ⇒ 健康保険法施行規

- 保険者等 ⇒ 協会管掌の健康保険は厚生労働大臣(実務については機構)、組合管掌の健康保険は各健康保険組合

- 機構 ⇒ 日本年金機構

- 育介法 ⇒ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

この記事の「被保険者」は、日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)、任意継続被保険者を除きます。

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。詳しくは免責事項をご確認ください。

目次 非表示

育児休業等を終了した際の改定

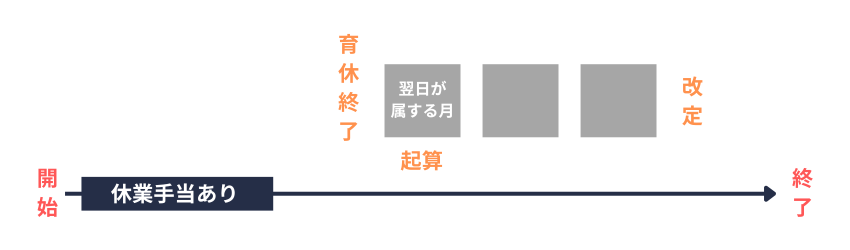

育児休業等を終了した際の改定は、4、5、6月の3か月間に受けた報酬に限定されず、随時に標準報酬月額を改定する制度です。

ただし、その仕組みは「随時改定」とは大きく異なります。

具体的な事務処理については、随時改定ではなく「定時決定」に準じて取り扱われています。

加工前の条文はタブを切り替えると確認できます。

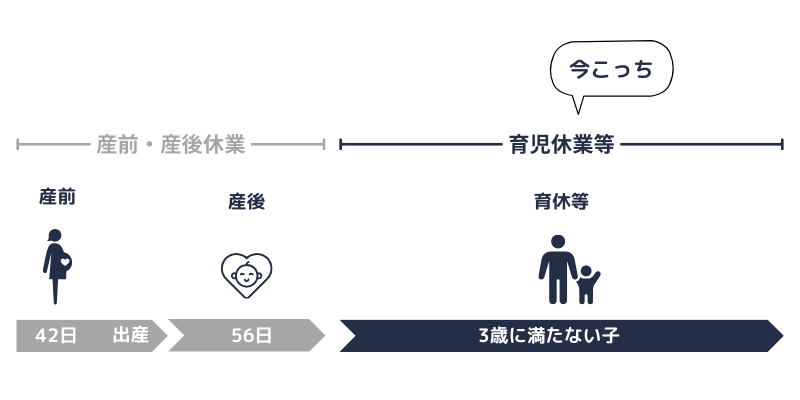

保険者等は、育児休業等(*1)を終了した被保険者が、育児休業等終了日(*2)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して保険者等に申出をしたときは、定時決定(法41条)にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間(*3)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

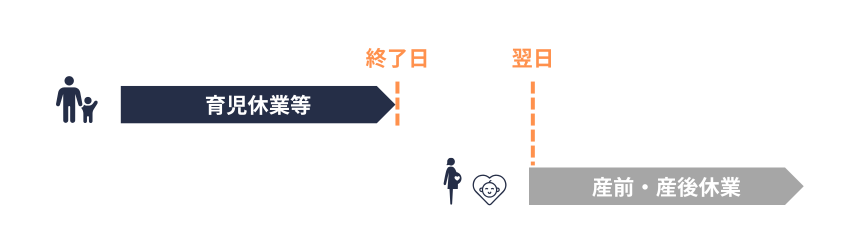

ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

ただし書

ただし書は、例えば、第1子に係る育児休業等を終了した日の翌日から、第2子に係る産前休業を開始するケースが該当します。その後、産前産後休業を終了したときに「産前産後休業を終了した際の改定」を判断します。

育児休業等

(*1)育児休業等とは、次の①~④の休業又は措置をいいます。なお、「等」に介護休業は含みません。

①〜③は育介法に基づくため、「労働者」を対象とした休業又は措置となります。

なお、上記①~③の規定における育介法上の労働者は、労基法上の労働者と同義です(令和7年1月20日 職発0120第2号)

(*2)育児休業等終了日とは、「育児休業等」を終了した日をいいます。

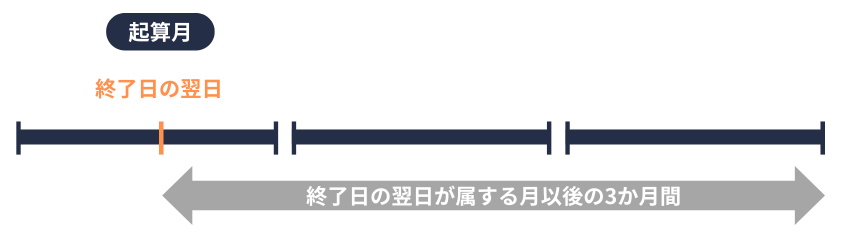

育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬

(*3)育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、支払基礎日数(4)が17日(4分の3未満短時間労働者である被保険者は、11日)未満の月があるときは、その月を除きます。

(*4)報酬支払の基礎となった日数をいいます

健康保険法

第四十三条の二

1 保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

第四十一条

1 保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日(厚生労働省令で定める者にあっては、十一日。第四十三条第一項、第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

健康保険法施行令

第三十三条の二

法第四十三条の二第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。

一 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)

二 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)

三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)

健康保険法施行規則

第二十四条の二

法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。

以降、解説の都合上、法43条の2の改定を「育休終了時の改定」と表記しています。

(4分の3未満短時間労働者である被保険者については、こちらの記事で解説しています)

育休終了時の改定の要件

育休終了時の改定は、次の事項をすべて満たす場合に行われます。

- 育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において育児休業等に係る3歳に満たない子を養育している

- 育児休業等を終了した被保険者が、その使用される事業所の事業主を経由して保険者等に申出をする

- 育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間について、支払基礎日数が17日(4分の3未満短時間労働者である被保険者は11日)以上となる月がある

標準報酬月額の改定

育休終了時の改定の要件を満たすと、次の①による等級が②による等級に改定されます。

- 現在の標準報酬月額

- 育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間(支払基礎日数の要件を満たさない月を除く)に受けた「報酬の総額 ÷ その期間の月数」を報酬月額とした、標準報酬月額

次の事項を除き、育休終了時の改定における取扱いは、定時決定の取扱いに準じます(令和4年8月9日保保発0809第2号)

- 被保険者の申出が必要(申出をするかは、被保険者の任意です)

- 報酬月額は、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間(支払基礎日数の要件を満たさない月を除く)にて算定する

育休終了時の改定における留意事項を整理しておきます(いずれも定時決定と同様です)

- 固定的賃金の変動は要件となりません(残業手当などの非固定賃金の変動のみでも制度の対象です)

- 改定後の標準報酬月額の等級と、現在の標準報酬月額の等級との間に、2等級以上の差が生じることは要件ではありません(1等級でも差が生じると制度の対象です)

- 3か月とも支払基礎日数が17日(又は11日。この記述において同じ。)以上であることは要件ではありません(17日以上の月が1か月でもあれば、17日未満の月を除いて報酬月額を算定します)

- 短時間就労者(4分の3基準を満たす者)である被保険者については、3か月のいずれも17日未満の場合には、15日以上17日未満の月が1か月でもあれば、その月の報酬月額の平均によって算定します。

- 育休終了後の報酬を実績として1か月分確保する必要はありません。

⑤については、産前産後休業を終了した際の解説(後述)をご参照ください。

制度の趣旨

育児休業等の終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、実際の報酬の低下に応じた保険料を負担し、育児をしている被保険者の経済的負担の軽減を図るために導入された制度です。

一時帰休との関係

仮に一時帰休中に改定を行わない場合は、制度の趣旨に反すると考えられるため、たとえ一時帰休中に育児休業等を終了した場合でも「育児休業等終了日の翌日が属する月」を起算月として、育休終了時の改定が可能となります(機構の疑義照会を参照)

機構の疑義照会は、育休終了時の改定についての回答ですが、制度の趣旨を考えると、産前産後休業を終了した際の改定も同様と推察します。

また、そもそも改定の契機が「固定的賃金の変動」ではないため、固定的賃金の変動を報酬月額に正確に反映するために一時帰休の解消を待つ必要はありません。

(一時帰休に伴う随時改定はこちらの記事で解説しています)

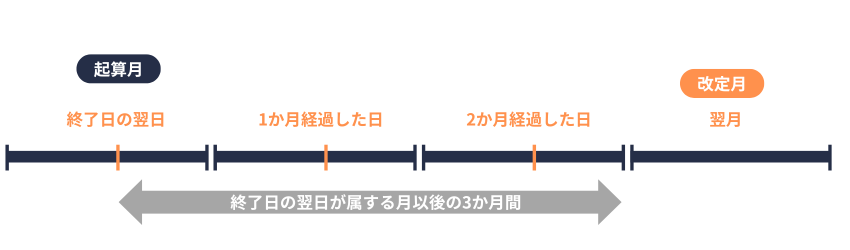

「育休終了時の改定」によって改定された標準報酬月額は、次の始期から終期までの各月の標準報酬月額となります(法43条の2第2項)

- 始期

育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から - 終期

改定された年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)まで

暦による期間の計算は、週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了します(民法143条2項)

また、期間が「経過する日」「経過した日」は、一般的には「経過する日(満了日)」の翌日が「経過した日」となります(法律の施行日の取扱い、傷病手当金の支給開始日などを参照)

「3月31日に育児休業等を終了し、その日の翌日から起算して2か月をした日」の計算に当てはめると、当該期間は、起算日(4月1日)に応当する日(6月1日)の前日(5月31日)に満了します。

そして、「満了する日」は5月31日、「満了した日」は6月1日となり、6月1日の属する月の翌月(つまり7月)から改定されます。

(日を単位とした場合の「ある年齢に達する日」「ある年齢に達した日」と比較すると、分かりやすく運用されています)

混乱する場合は、「育児休業等終了日の翌日」が属する月を「N」月として、「N+3」月に改定すると考えてみてください。

例えば、11月29日に育児休業を終了した場合は「11 + 3 = 14」となり、2月から改定されます。また、11月30日に育児休業を終了した場合は「12 + 3 = 15」となり、3月から改定されます。

被保険者から育休終了時の改定についての申出を受けた事業主は、速やかに、育児休業終了時報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出します(法48条、則26条の2)

育児休業終了時報酬月額変更届には、(4分の3未満)短時間労働者である被保険者に該当するか否かの区別も記載します(則26条の2第5号)

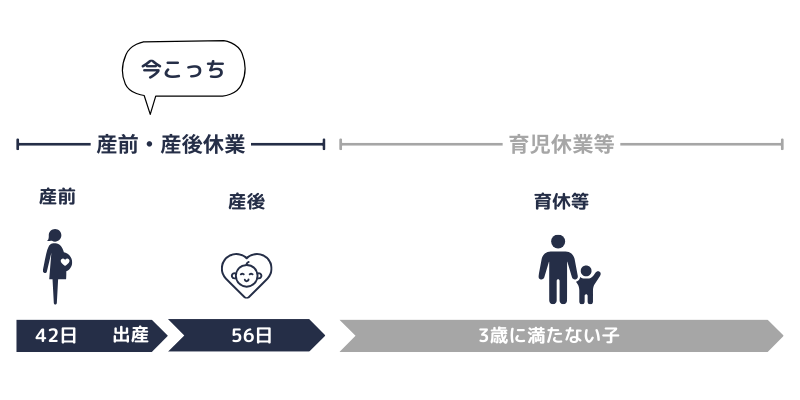

産前産後休業を終了した際の改定

ここからは産前産後休業を終了した際の改定を解説します。

休業の種類は異なりますが、制度の仕組みは育休終了時の改定と同じです。

産前産後休業終了時の改定についても、随時改定に近い制度ではなく、むしろ定時決定に近い制度と捉えて学習してみてください。

制度の趣旨

産前産後休業の終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、実際の報酬の低下に応じた保険料を負担し、育児をしている被保険者の経済的負担の軽減を図るために導入された制度です。

関連する施行規則は「育休終了時の改定」の概要をご参照ください。

保険者等は、産前産後休業(*5)を終了した被保険者が、産前産後休業終了日(*6)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して保険者等に申出をしたときは、定時決定(法41条)にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間(*7)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。

ただし書

ただし書に該当した場合は、その後、育児休業等を終了したときに「育児休業終了時の改定」を判断します。

産前産後休業

(*5)産前産後休業とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る)をいいます。

法43条の3第1項における「産前産後休業」は、労基法65条の「産前休業」及び「産後休業」に限定されていません。

(*6)産前産後休業終了日とは、産前産後休業を終了した日をいいます。

産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬

(*7)産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3未満短時間労働者である被保険者は、11日)未満である月があるときは、その月を除きます。

健康保険法

第四十三条の三

1 保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。

2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

(労基法における「産前休業」及び「産後休業」は、こちらの記事をご参照ください)

以降、解説の都合上、法43条の3の改定を「産休終了時の改定」と表記しています。

産休終了時の改定の要件

産休終了時の改定は、次の事項をすべて満たす場合に行われます。

- 産前産後休業を終了した被保険者が、産前産後休業終了日において産前産後休業に係る子を養育している

- 産前産後休業を終了した被保険者が、その使用される事業所の事業主を経由して保険者等に申出をする

- 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間について、支払基礎日数が17日(4分の3未満短時間労働者である被保険者は11日)以上となる月がある

標準報酬月額の改定

育休終了時の改定の要件を満たすと、次の①が②に改定されます。

- 現在の標準報酬月額

- 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間(支払基礎日数の要件を満たさない月を除く)に受けた「報酬の総額 ÷ その期間の月数」を報酬月額とした、標準報酬月額

次の事項を除き、産休終了時の改定における取扱いは、定時決定の取扱いに準じます(令和4年9月13日保保発0913第2号)

- 被保険者の申出が必要(申出をするかは、被保険者の任意です)

- 報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間(支払基礎日数の要件を満たさない月を除く)にて算定する

産休終了時の改定における留意事項を整理しておきます(いずれも定時決定と同様です)

- 固定的賃金の変動は要件となりません(残業手当などの非固定賃金の変動のみでも制度の対象です)

- 改定後の標準報酬月額の等級と、現在の標準報酬月額の等級との間に、2等級以上の差が生じることは要件ではありません(1等級でも差が生じると制度の対象です)

- 3か月とも支払基礎日数が17日(又は11日。この記述において同じ。)以上であることは要件ではありません(17日以上の月が1か月でもあれば、17日未満の月を除いて報酬月額を算定します)

- 短時間就労者(4分の3基準を満たす者)である被保険者については、3か月のいずれも17日未満の場合でも、15日以上17日未満の月があれば、その月の報酬月額の平均によって算定します。

- 産休終了後の報酬を実績として1か月分確保する必要はありません。

⑤について

「随時改定」においては、固定的賃金の変動後の報酬が実績として1か月分確保された月を「起算月」として、3か月間に受けた報酬の平均額を計算します(昭和36年1月26日保発4号、令和5年6月27日機構あて事務連絡)

一方で、「育休終了時の改定」及び「産休終了時の改定」は、休業を終了した日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬(支払基礎日数の要件を満たさない月を除く)に基づいて、その期間の平均額を計算します(法43条の2第1項、43条の3第1項)

「育休終了時の改定」及び「産休終了時の改定」については、報酬月額の総額を3で割るとは限りません。

また、「育休終了時の改定」及び「産休終了時の改定」については、固定的賃金の変動は要件ではないため、「固定賃金の変動後の報酬が実績として1か月分確保された」ことも要件ではありません。

「育休終了時の改定」及び「産休終了時の改定」については、支払基礎日数が0日の場合でも、「休業を終了した日の翌日が属する月」を起算月とします。

一時帰休との関係

育休終了時の改定の解説(前述)をご参照ください。

「産休終了時の改定」によって改定された標準報酬月額は、次の始期から終期までの各月の標準報酬月額となります(法43条の3第2項)

- 始期

育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から - 終期

改定された年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)まで

被保険者から産休終了時の改定についての申出を受けた事業主は、速やかに、産前産後休業終了時報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出します(法48条、則26条の3)

産前産後休業終了時報酬月額変更届には、(4分の3未満)短時間労働者である被保険者に該当するか否かの区別も記載します(則26条の3第5号)

解説は以上です。

「育休終了時の改定」「産休終了時の改定」は、届書に「〇〇報酬月額変更届」とあるため、随時改定を連想するかもしれませんが、具体的な事務処理は「定時決定」に準じて取り扱われています。

次の事項を中心に、復習してみてください。

- 両制度ともに被保険者の申出が必要です。

- 報酬月額の計算における「起算月」は、育児休業等終了日の翌日が属する月です。

- 標準報酬月額の「改定月」は、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月です。

(育児休業等終了日の翌日が属する月を「N」月と考えると、「N+3」月が改定月です)

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 令和4年8月9日保保発0809第2号(健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(通知)〔健康保険法〕)

- 令和4年9月13日保保発0913第2号(健康保険、船員保険及び厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱いについて〔健康保険法〕)