この記事では、健康保険法における次の保険給付を解説しています。

- 入院時食事療養費

- 入院時生活療養費

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 健康保険法

- 令 ⇒ 健康保険法施行令

- 則 ⇒ 健康保険法施行規則

- 保険者 ⇒ 協会けんぽ及び各健康保険組合

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。詳しくは免責事項をご確認ください。

入院時食事療養費

- 概要

- 食事療養

- 入院時食事療養費

- 食事療養費標準負担額

- 参考|食事療養に要する費用の額

簡単に全体像を整理しておきます。

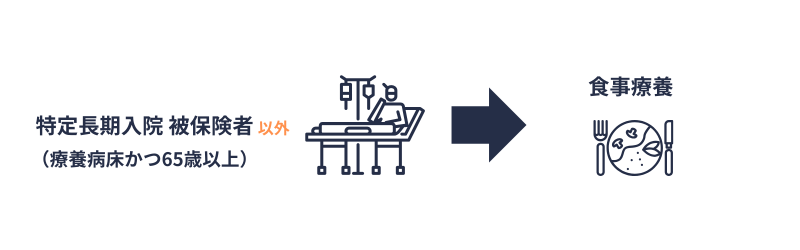

- 原則論としては、65歳未満(65歳に達する日の属する月まで。以下同じ)の被保険者を対象とする制度です。

- 例外としては、65歳以上(65歳に達する日の属する月の翌月以後。以下同じ)の被保険者であっても、療養病床以外に入院している場合は制度の対象です。

- 食事療養とは、上記の被保険者が入院したときに、入院(療養の給付)と併せて行われる食事の提供をいいます。

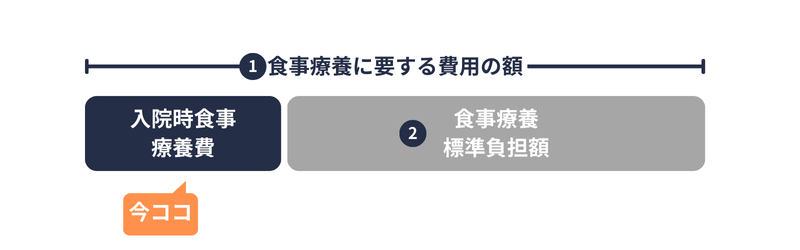

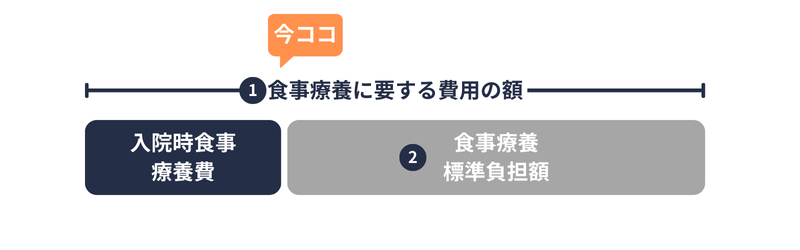

- 入院時食事療養費とは、食事療養に要する費用の額から、食事療養標準負担額を差し引いた額をいいます。

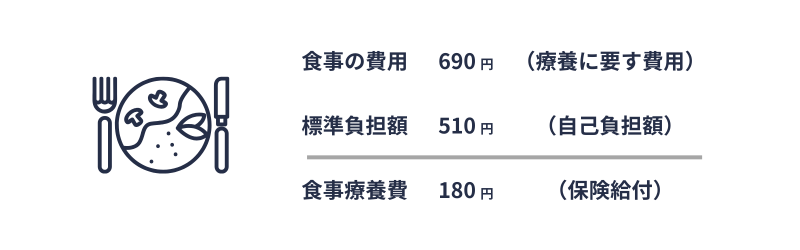

例えば、食事療養に要する費用(食事のコスト)が690円、食事療養標準負担額(自己負担額)が510円だとすると、入院時食事療養費(保険給付)として180円支給されます。

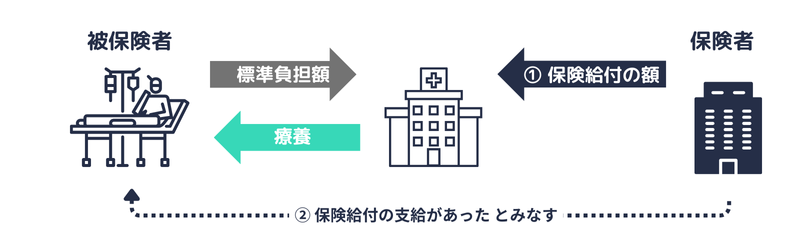

実際には、保険者が病院に180円支払うため、被保険者は病院へ510円支払うことで食事の提供(食事療養)を受けられます。

つまり、入院時食事療養費は、現金給付(690円支払ってから180円の給付)ではなく、現物給付(自己負担部分のみで食事の提供を受けられること)を意味します。

なお、食事療養に要する費用の額(上記の例では690円)及び食事療養標準負担額(上記の例では510円)は、厚生労働大臣が定めます。

食事療養とは、食事の提供である療養であって、病院又は診療所(以下、病院等)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて行うもので、「特定長期入院被保険者」以外の被保険者に行われるものをいいます(法63条2項1号)

(病院等は被保険者自らが選定します。また、自己の選定する病院等から電子資格確認等により資格の確認を受けます。以降の解説において同じ)

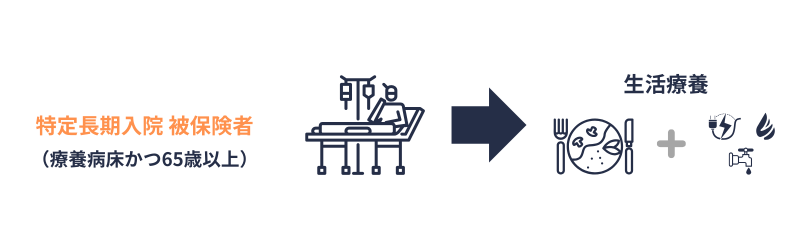

特定長期入院被保険者とは、療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける際、65歳以上である被保険者をいいます(法63条2項1号)

特定長期入院被保険者については、食事の提供を含めて生活療養(後述)が行われます。

ちなみに、病床の種別は、①精神病床、②感染症病床、③結核病床、④療養病床(①②③以外で、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床)、⑤一般病床(①~④以外の病床)に分類されます(医療法7条2項)

留意事項としては、65歳以上の被保険者であっても、療養病床以外に入院している場合は、特定長期入院被保険者に該当しないため、食事療養の対象となります。

被保険者が受けた食事療養に要した費用については、入院時食事療養費が支給されます(法85条1項)

入院時食事療養費の額は、次の①から②を差し引いた額です(法85条2項)

- 食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、現に食事療養に要した費用の額)

- 食事療養標準負担額

簡単にいうと、①が食事の費用、②が被保険者の自己負担額、①と②の差額が保険給付の額です。

試験問題を解く際は、出題論点が①、②、①と②の差額いずれなのかを確認してください(入院時生活療養費についても同様です)

②の食事療養標準負担額は、後ほど詳しく解説します。

諮問、改定

- 厚生労働大臣は、①の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする(法85条3項)

- 厚生労働大臣は、②を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない(法85条4項)

「基準」は厚生労働大臣が定めます。この「基準」を定めるにあたって、中央社会保険医療協議会に意見を求めます。

以降、発展的な論点はタブに格納していますので、必要に応じて開閉してください。

社会保険医療協議会法(以下、このタブ内において医協法)の概要です。

- 厚生労働省に、中央社会保険医療協議会(中医協)を置く(医協法1条1項)

- 各地方厚生局に、地方社会保険医療協議会(地医協)を置く(医協法1条2項)

中医協は、次の事項について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもって建議することができる(医協法2条1項)

- 療養の給付に要する費用の額の算定基準(保険外併用療養費、船保の療養の給付についての定めを含む)

- 食事療養の費用の額の算定基準

- 生活療養の費用の額の算定基準

- 指定訪問看護に要する費用の額の算定基準

- 評価療養の範囲

- 選定療養の範囲

- 保険医療機関及び保険医療養担当規則(船保、国保を含む)

- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(船保、国保を含む)

- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。船保、国保を含む)

地医協は、次の事項について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもって建議することができる(医協法2条2項)

- 保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し

- 保険医及び保険薬剤師の登録の取消し

諮問機関について「社会保障審議会?」「社会保険医療協議会?」と迷った際は、次のように考えてみてください。

- 年金を含めた社会保障制度の話

⇒ 社会保障審議会 - 医療のうち診療報酬についての話

⇒ 中医協 - 医療のうち病院・薬局、医師・薬剤師の話

⇒ 地医協

現物給付

- 保険者は、被保険者が病院等に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる(法85条5項)

- ①による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす(法85条6項)

①は「できる」旨の規定ですが、被保険者が資格の確認を受けて保険医療機関又は事業主が開設した病院等から食事療養を受けた場合は、被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院に支払うことになっています(則57条)

また、被保険者が健康保険組合が開設する病院等から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなします(法85条7項)

このように、入院時食事療養費は、現物給付の方法で行われます。

食事療養標準負担額とは、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(*1)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(*2)をいいます(法85条2項)

(*1)特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅サービス事業者の総称です(介護保険法51条の3第1項)

(*2)所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令(則58条)で定める者については、別に定める額(具体的には下表を参照)

1日の食事療養標準負担額は、3食に相当する額が限度となります(平成8年8月16日厚生省告示203号)

食事療養標準負担額

※ 食事療養費標準負担額は社労士試験でも比較的問われています。余裕があれば下表は覚えてください。なお、食材費の高騰などにより食事療養標準負担額は見直される可能性がありますので、試験の公示後に最新の負担額を確認されることをお勧めします。

| 区分 | 額(1食) | |

| ①一般所得者(下記②~④のいずれにも該当しない者) | 510円 | |

| ②市町村民税非課税者等 | 入院日数が90日以下 | 240円 |

| 入院日数が90日を超える | 190円 | |

| ③市町村民税非課税者等で所得が一定基準に満たない70歳以上の者 | 110円 | |

| ④小児慢性特定疾病児童等、指定難病の患者(②③を除く) | 300円 | |

上表の入院日数は、限度額適用・標準負担額減額認定の申請を行った月以前の12か月以内の日数です(後述する入院時食事療養についても同様)

- ②③の市町村民税非課税者等とは、市町村民税非課税者、厚生労働省令で定める要保護者をいいます。具体的にはこちらをご参照ください(高額療養費算定基準額の低所得者1と考え方は同じです)

- ③の所得の基準については、こちらをご参照ください(70歳以上の高額療養費算定基準額の低所得者2と考え方は同じです)

- 平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者には経過措置が設けられています。具体的には、②③に該当しなくとも当分の間260円に据え置かれています。なお、この経過措置は、対象者が平成28年4月1日以降、合併症等により一つの医療機関を退院した日において他の医療機関に転院する場合も継続します(平成28年2月19日保保発0219第2号)

限度額適用・標準負担額減額認定

(後述の入院時食事療養についても同様です)

直前の表における②③の減額措置については、限度額適用・標準負担額減額認定を受ける必要があり、当該認定を受ける場合は保険者に申請書を提出します(令43条1項1号ホ、令43条1項2号ホ又は3号ホ、令43条1項2号ヘ又は3号ヘ、則105条)

なお、上記の減額認定を受けずに食事療養標準負担額を支払った場合でも、保険者がやむを得ないと認めたときには、事後的に申請書を提出することで差額の支給を受けることができます(則61条)

領収証(領収書)

(後述の入院時食事療養についても同様です)

保険医療機関等(法63条3項各号の病院等)は、食事療養に要した費用について支払をした被保険者に対し、領収証を交付しなければなりません(法85条8項)

上記の領収証は、被保険者から支払を受けた費用の額のうち、食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載する必要があります(則62条)

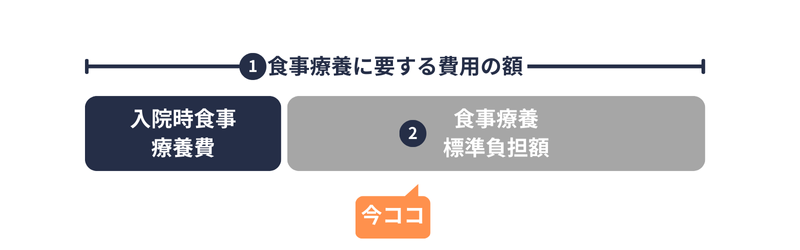

繰り返しになりますが、次の①と②の差額が入院時食事療養費です。

- 食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、現に食事療養に要した費用の額)

- 食事療養標準負担額

実際問題としては、①の額が不明だと入院時食事療養費の額(保険給付の額)は分かりません。

ただし、被保険者(患者側)にとっては、①の額が変動しても②の額に直接は影響しません(①と②は別々に設定されます)

過去問や市販の参考書を参照する限り、社労士試験では①の定義を把握できれば十分と考えられますが、念のため①の具体的な額を下のタブに格納しておきます。

(暗記するならば、直前の表にある食事療養標準負担額を優先してください)

※このタブ内は、食事療養標準負担額(自己負担額)ではなく、厚生労働大臣が定める基準により算定した食事療養の費用の額についての解説です。

食事療養の費用の額には、下記の基準が定められています(平成18年3月6日厚労告99号)

入院時食事療養(Ⅰ)※1食につき

- 次の②以外の食事療養を行う場合 690円

- 流動食のみを提供する場合 625円

- ①については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。

- ②については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養として流動食(市販されているものに限る。以下同じ。)のみを経管栄養法により提供したときに、1日に3食を限度として算定する。

- 別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算する。ただし、②を算定する患者については算定しない。

- 当該患者(療養病棟に入院する患者を除く。)について、食堂における食事療養を行ったときは、1日につき50円を加算する。

なお、特別食加算、食堂加算が行われても、食事療養標準負担額には影響しません(患者の自己負担額は増えません)

別に厚生労働大臣が定める「特別食」とは、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、 膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、 楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)をいいます(平成6年8月5日厚生省告示238号)

留意事項としては、上記の「特別食」とは異なる概念として、「特別メニューの食事」があります。

「特別メニューの食事」とは、標準食(食事療養標準負担額を受けることによる食事)とは別に、患者の選択に基づいて、患者が追加料金を支払うことで提供される食事をいいます(同旨 令和6年3月5日保医発0305第14号)

特別メニューの食事についても、入院時食事療養又は入院時生活療養の食事の提供たる療養に当たる部分については、入院時食事療養費や入院時生活療養費が支給されます(前掲通達)

(患者は、食事療養標準負担額 + 追加料金を支払うことで、特別メニューの食事を受けられます)

参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について(PDF)

入院時食事療養(Ⅱ) ※1食につき

- 次の②以外の食事療養を行う場合 556円

- 流動食のみを提供する場合 510円

- ①については、入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。

- ②については、入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養として流動食のみを経管栄養法により提供したときに、1日につき3食を限度として算定する。

入院時食事療養費については以上です。

入院時生活療養費

ここからは入院時生活療養費の解説です。

- 概要

- 生活療養

- 入院時生活療養費

- 生活療養費標準負担額

- 参考|生活療養に要する費用の額

簡単に全体像を整理しておきます。

- 特定長期入院被保険者(療養病床に入院している65歳以上の被保険者)を対象とする制度です。

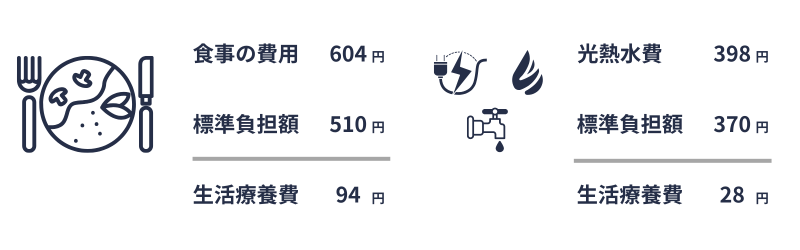

- 生活療養とは、上記の被保険者が入院したときに、入院(療養の給付)と併せて行われる食事の提供及び療養環境の形成(温度、照明、給水に関する適切な管理)をいいます。

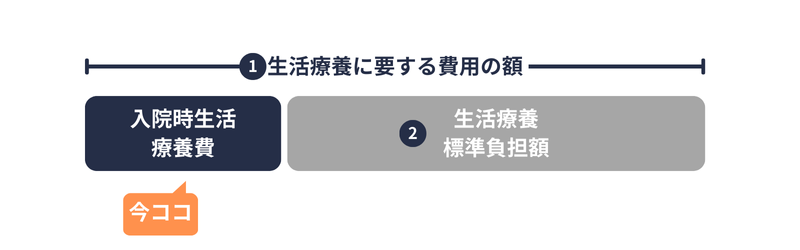

- 入院時生活療養費とは、生活療養に要する費用の額から、生活療養標準負担額を差し引いた額をいいます。

- 65歳以上の被保険者については、入院している病床が療養病床か否かにより、食事療養、生活療養のいずれかが行われます。

例えば、生活療養の費用が1,002円(食事のコスト604円、療養環境のコスト398円)、生活療養標準負担額(自己負担額)が880円(食事510円、療養環境370円)だとすると、入院時食事療養費(保険給付)として122円支給されます。

実際には、保険者が病院に122円支払うため、被保険者は病院へ880円支払うことで食事の提供及び適切な療養環境の提供(生活療養)を受けられます。

つまり、入院時生活療養費も現物給付です。

なお、生活療養に要する費用の額(上記の例では604円、398円)及び生活療養標準負担額(上記の例では510円、370円)は、厚生労働大臣が定めます。

生活療養とは、次の①②の療養であって、病院等への入院及びその療養に伴う世話その他の看護と併せて行うもので、特定長期入院被保険者に行われるものをいいます(法63条2項2号)

- 食事の提供である療養

- 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

①は食事療養と趣旨は同じです。ただし、①と②を合わせて「生活療養」として行われます。

特定長期入院被保険者が受けた生活療養に要した費用については、入院時生活療養費が支給されます(法85条の2第1項)

入院時生活療養費の額は、次の①から②を差し引いた額です(法85条の2第2項)

- 生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、現に生活療養に要した費用の額)

- 生活療養標準負担額

具体的な額は異なるものの、考え方は入院時食事療養と同じです。

②の生活療養標準負担額は、後ほど詳しく解説します。

諮問、改定

- 厚生労働大臣は、①の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする(法85条の2第3項)

- 厚生労働大臣は、②を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない(法85条の2第4項)

現物給付

入院時食事療養の規定(法85条5項から7項まで)が準用されているため、考え方は入院時食事療養と同じです。

- 保険者は、被保険者が病院等に支払うべき生活療養に要した費用について、入院時生活療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院等に支払うことができる(法85条の2第5項、則62条の2)

- ①による支払があったときは、被保険者に対し入院時生活療養費の支給があったものとみなす(法85条の2第5項)

①における「できる」の取扱い、健康保険組合が開設する病院等から療養を受けた場合の取扱いも、入院時食事療養費と同様です。

生活療養標準負担額とは、次の事項について、介護保険法に規定する「食費の基準費用額」及び「居住費の基準費用額」に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(*3)をいいます(法85条の2第2項)

- 平均的な家計における「食費」及び「光熱水費」の状況

- 病院等における生活療養に要する費用

(*3)所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令(則62条の3)で定める者については、別に定める額(後述の表を参照)

1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供にかかるものは、3食に相当する額が限度となります(平成8年8月16日厚生省告示203号)

生活療養標準負担額は、後述の表をご参照ください。また、表の区分については下のタブ内で解説しています。

食事療養標準負担額と異なり、生活療養標準負担額は「所得」の他に「被保険者の状態」によっても分けられています。

この記事では「被保険者の状態」を次のように表記しています。

- 一般の患者(次の④及び⑤に該当しない者)

- 医療の必要性の高い患者(次の④に該当する者)

- 指定難病の患者(次の⑤に該当する者)

また、「所得」については、次のように表記しています。

- 一般所得者(次の①~③及び⑥に該当しない者)

- 市町村民税非課税者等(次の①又は②に該当する者)

- 市町村民税非課税者等で所得が一定基準に満たない70歳以上の者(次の③に該当する者)

- 境界層該当者(次の⑥に該当する者)

生活療養標準負担額の減額の対象者は、次の①~⑥いずれかに該当する者です(則62条の3)

- 令43条1項1号ホの適用を受ける者(⑥に該当する者を除く)

- 令43条1項2号ホ又は3号ホの適用を受ける者(⑥に該当する者を除く)

- 令43条1項2号ヘ又は3号ヘの適用を受ける者(⑥に該当する者を除く)

- 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚労告488号)

- 難病の患者に対する医療等に関する法律5条1項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者

- 被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者であって、③及び⑤の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法による保護を要しなくなるもの

境界層該当者以外の所得の考え方(①~③)については、食事療養標準負担額の解説をご参照ください。

入院時生活療養費の標準負担額については、境界層措置が設けられています。

この境界層措置とは、本来の所得区分に基づく負担であれば生活保護の対象となるが、本来よりも低い基準を適用して負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる者に対して、被保険者等から保険者に福祉事務所長が交付する証明書を提出することにより、低い基準を適用する仕組みをいいます(平成29年4月7日協会あて事務連絡)

平成29年10月に生活療養標準負担額が見直され、当該見直し前の境界層措置では、当該措置を利用しても指定難病の患者以外は居住費の負担が1日370円に維持される状態となりました。

そのため、⑥の規定を新たに設け、居住費及び食費について1日0円、一食110円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる者(境界層該当者)についても、生活療養標準負担額を1日0円、一食110円とすることを可能としています。

参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|入院時生活療養費の見直し内容について(その2)

生活療養費標準負担額

入院時生活療養(Ⅰ)と(Ⅱ)は、厚生労働大臣が定める基準に適合していて地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関に入院しているか否かで分かれます。

保険医療機関が基準に適合していて届出をしていれば(Ⅰ)、そうでなければ(Ⅱ)です(以下同じ)

一般の患者には、下表が適用されます。

| 区分 | 居住費(1日) | 食費(1食) | |

| 一般所得者 | 入院時生活療養(Ⅰ) | 370円 | 510円 |

| 入院時生活療養(Ⅱ) | 同上 | 470円 | |

| 市町村民税非課税者等 | 同上 | 240円 | |

| 市町村民税非課税者等で所得が一定基準に満たない70歳以上の者 | 同上 | 140円 | |

医療の必要性の高い患者には、下表が適用されます。

| 区分 | 居住費(1日) | 食費(1食) | |

| 一般所得者 | 入院時生活療養(Ⅰ) | 370円 | 510円 |

| 入院時生活療養(Ⅱ) | 同上 | 470円 | |

| 市町村民税非課税者等 | 入院日数が90日以下 | 同上 | 240円 |

| 入院日数が90日を超える | 同上 | 190円 | |

| 市町村民税非課税者等で所得が一定基準に満たない70歳以上の者 | 同上 | 110円 | |

指定難病の患者には、下表が適用されます。

| 区分 | 居住費(1日) | 食費(1食) | |

| 一般所得者 | 0円 | 300円 | |

| 市町村民税非課税者等 | 入院日数が90日以下 | 同上 | 240円 |

| 入院日数が90日を超える | 同上 | 190円 | |

| 市町村民税非課税者等で所得が一定基準に満たない70歳以上の者 | 同上 | 110円 | |

境界層該当者(居住費及び食費について1日0円、一食110円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる者)には、下表が適用されます。

| 区分 | 居住費(1日) | 食費(1食) | |

| 境界層該当者 | 0円 | 110円 | |

限度額適用・標準負担額減額認定

前述の入院時食事療養と同様です(則105条、62条の4)

領収証

前述の入院時食事療養と同様です(則62条の5)

生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければなりません(則62条の5)

生活療養についても自己負担額(生活療養標準負担額)の他に、生活療養に要する費用(生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)が定められています。

ただし、食事療養と同様に、被保険者(患者側)にとっては、生活療養に要する費用は自己負担額に直接影響しません。

生活療養の費用の額は、下のタブに格納しておきます。

(暗記するならば、直前の表にある生活療養標準負担額を優先してください)

生活療養の費用の額については、下記の基準が定められています(平成18年3月6日厚労告99号)

入院時生活療養(Ⅰ)

(1) 食事の提供たる療養(1食につき)

- 次の②以外の食事の提供たる療養を行う場合 604円

- 流動食のみを提供する場合 550円

(2) 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養(1日につき) 398円

- ①については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該生活療養を行ったときに、①に掲げる療養として、1日につき3食を限度として算定する。

- ②については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による生活療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該生活療養として流動食のみを経管栄養法により提供したときに、②に掲げる療養として、1日につき3食を限度として算定する。

- 別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、(1)に掲げる療養について、1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算する。ただし、②を算定する患者については、算定しない。

- 当該患者(療養病棟に入院する患者を除く。)について、食堂における(1)に掲げる療養を行ったときは、1日につき50円を加算する。

入院時生活療養(Ⅱ)

(1)食事の提供たる療養(1食につき) 470円

(2)温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養(1日につき) 398円

- 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、生活療養を行ったときに、(1)に掲げる療養については1日につき3食を限度として算定する。

解説は以上です。

ここまで解説したとおり、入院時食事(生活)療養費には法令を補完するルール(告示、通達など)が多数あります。

社労士試験では細かい論点から出題された年度もありますが、すべてを網羅的に学習することは困難です。

まずは、過去問やテキスト(市販の参考書であったりこの記事の解説)の範囲は出題されたら正解できるレベルを目指してみてください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 平成8年8月16日厚生省告示203号(健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額)

- 平成28年2月19日保保発0219第2号(精神病床に長期入院する患者の食事療養標準負担額に関する経過措置に係る事務の取扱いについて)

- 平成18年3月6日厚生労働省告示99号(入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準)

- 平成6年8月5日厚生省告示238号(入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等)

- 令和2年3月5日保医発0305第14号(入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の実施上の留意事項について)

- 平成18年9月8日厚生労働省告示488号(健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者)