この記事では、健康保険法における保険外併用療養費を解説しています。

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

なお、次の保険給付については、それぞれリンク先の解説をご参照ください。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 健康保険法

- 則 ⇒ 健康保険法施行規則

- 保険者 ⇒ 協会けんぽ及び各健康保険組合

- 病院等 ⇒ 病院又は診療所

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。詳しくは免責事項をご確認ください。

保険外併用療養費

- 概要

- 制度のイメージ

- 保険外併用療養費

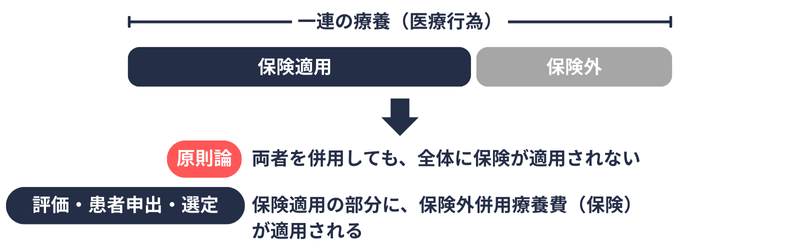

簡単に全体像を整理しておきます。

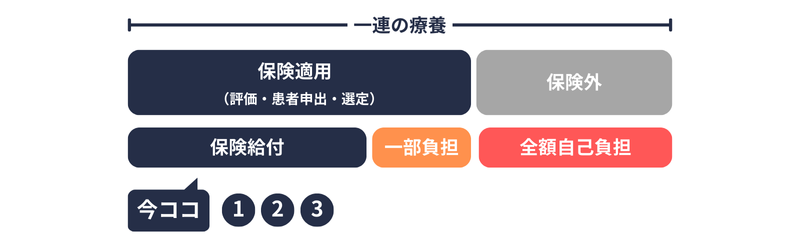

- 保険外併用療養費とは、一定基準を満たした療養について、健康保険が適用される部分(保険適用)とされない部分(保険外)とを併用して受ける場合に、健康保険が適用される部分に対して支給される保険給付です。

- 保険外併用療養費の対象となる療養には、評価療養、患者申出療養、選定療養が定められています。

- 保険外併用療養費の対象とならない療養にまで、保険適用と保険外とを併用した診療(いわゆる混合診療)を無制限に認める制度ではありません。

混合診療

日本では混合診療が原則として認められていません(診療そのものではなく、保険適用と自由診療の併用が保険制度の運用上認められていません)

具体的には、混合診療であって保険外併用療養費の対象にならない療養については、本来は保険適用となる部分(診察や治療など)を含めた全体が自己負担となります。

保険外併用療養費の制度は、上記の原則に対する例外として設けられていると考えてみてください。

(保険外併用療養費として認められれば、混合診療であっても保険適用の部分に健康保険が適用されます)

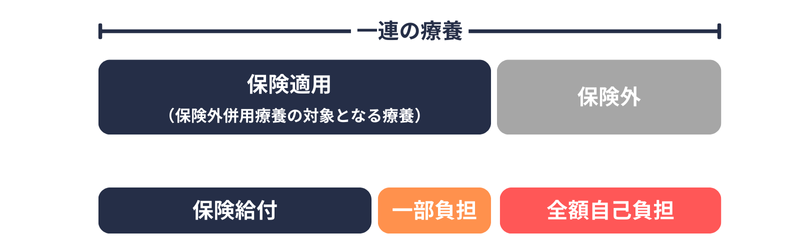

選定療養の一つに、特別の療養環境(いわゆる差額ベッド)が定められています。

病院に入院し差額ベッドを希望した場合は、入院そのものには療養の給付 + 入院時食事(生活)療養費に相当する額が保険外併用療養費として支給(現物給付)されます。

一方で、差額ベッドそのものには健康保険は適用されないため、差額ベッド代(特別の料金)は全額自己負担となります。

患者としては、健康保険が適用された部分についての自己負担額(一部負担金と食事(生活)療養標準負担額との合計に相当する額)と、差額ベッド代とを負担します。

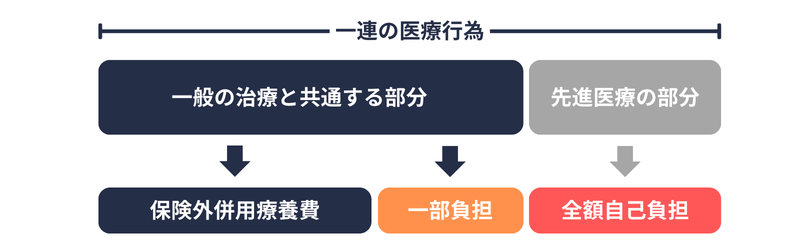

評価療養、患者申出療養、選定療養の範囲はそれぞれ定められているものの、保険外併用療養費の仕組みは、上記の差額ベッド代と同じです。

医療の分野の専門的な話は少し置いておいて、保険給付の仕組みを学習してみてください。

(評価療養、患者申出療養、選定療養の範囲は、それぞれ後述します)

被保険者が評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給されます(法86条1項)

(病院等は被保険者自らが選定します。また、自己の選定する病院等から電子資格確認等により資格の確認を受けます)

保険外併用療養費の額は、①~③のうち該当するものを合算した額です(法86条2項)

- 療養(食事療養及び生活療養を除く)につき療養の給付に要する費用の額についての定め(法76条2項)を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(*1)から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(*2)を控除した額

- 食事療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(*1)から、食事療養標準負担額を控除した額

- 生活療養につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(*1)から、生活療養標準負担額を控除した額

(*1)その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額

(*2)療養の給付に係る一部負担金について、減額、免除、徴収の猶予の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額

①は保険が適用される部分についての療養の給付に相当します(3割負担であれば、10割から3割を控除した額、つまり7割の部分を支給します)

②は入院時食事療養に相当します。

③は入院時生活療養費に相当します。

評価療養、患者申出療養、選定療養に伴う②又は③は、①と合算して保険外併用療養費として給付されます。

試験問題を解く際は、出題論点は①の規定に係るものなのか、制度としての保険外併用療養費(①②③全体の話)なのかを区別して、記述の正誤を判定してください。

(①を規定として切り取ると「食事療養及び生活療養を除く」ですが、保険外併用療養費には②③も含まれるため、「食事療養及び生活療養についての給付は、保険外併用療養費の対象外とする」ではありません)

諮問、改定

- 厚生労働大臣は、直前の①の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問します(法86条3項)

- 直前の②③については、それぞれ法85条(入院時食事療養費)、85条の2(入院時生活療養費)に基づいて諮問します

現物給付

評価療養、患者申出療養、選定療養を総称して「保険外併用療養費に係る療養」と表記しています。

保険給付の方法については入院時食事療養費の規定(法85条5項から7項まで)が準用されているため、考え方は入院時食事療養費と同じです(法86条4項)

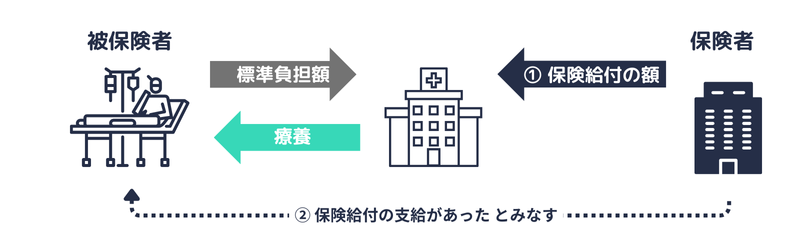

- 保険者は、被保険者が病院等又は薬局に支払うべき「保険外併用療養費に係る療養」に要した費用について、保険外併用療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院等又は薬局に支払うことができる(法85条5項)

- 上記①による支払があったときは、被保険者に対し保険外併用療養費の支給があったものとみなす(法85条6項)

領収証(領収書)

保険医療機関等又は保険薬局等は、保険外併用療養費に係る療養に要した費用につき支払をうける際、その支払いをした被保険者に対し、領収証を交付しなければなりません(法86条4項において準用する法85条8項、則64条)

上記の領収証は、被保険者から支払を受けた費用の額のうち、次の①~③の額(①~③もそれぞれ区別します)とその他の費用の額とを区分して記載する必要があります(則64条)

- 保険外併用療養費に係る療養(食事療養及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額

- 食事療養に係る食事療養標準負担額

- 生活療養に係る生活療養標準負担額

保険外併用療養費の概要は以上です。

以降は、評価療養、患者申出療養、選定療養の定義やその範囲を解説します。

評価療養

評価療養とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきか否かについて評価を必要とする療養(患者申出療養を除く)として、厚生労働大臣が定めるものをいいます(法63条2項3号)

ちなみに、適正な医療の効率的な提供を図る観点から、療養の給付の対象とすべきか評価を必要としています。

(将来の保険適用につなげることを目的とした制度です)

なお、厳密には評価療養に係る給付は「療養の給付」には含まれないため、保険給付の対象となる評価療養に含めるべきか否かを評価する趣旨です。

留意事項としては、後述する患者申出療養と異なり、患者からの申出がなくとも、保険外併用療養費の対象となるかの評価が行われます。

(ごくごく単純な表現をすると、評価療養とするかの検討は、国の計画に沿って進められます)

評価療養の種類

評価療養は、大きくは次の五つに分類されます(具体的には次のタブ内を参照)

- 先進医療(先進医療は「評価療養」に含まれます)

- 治験に係る診療

- 国の承認は下りているものの、健康保険の価格リストに載っていない医薬品等の使用(承認後で保険収載前の期間に医薬品等を使用するケースです)

- 医薬品等の適応外使用(すでに健康保険が適用されている薬、医療機器、再生医療等製品を、認められている使用目的や用法等とは異なる方法で使用するケースです)

- プログラム医療機器(治療用アプリや診断を補助するプログラムなどのソフトウェア)の使用又は支給

評価療養は、次の各号に掲げるものとなっています(平成18年9月12日厚労告495号)

なお、先進医療(下記一)の具体的な範囲は、平成20年3月27日厚労告129号のうち第二各号及び第三各号(厚生労働ホームページへのリンク)をご参照ください。

一 別に厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る。)

二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十七項に規定する治験(人体に直接使用される薬物に係るものに限る。)に係る診療

三 医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験(機械器具等に係るものに限る。)に係る診療

三の二 医薬品医療機器等法第二条第十七項に規定する治験(加工細胞等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第二百七十五条の二の加工細胞等をいう。)に係るものに限る。)に係る診療

四 医薬品医療機器等法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医薬品(人体に直接使用されるものに限り、別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)の投与(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局において当該承認を受けた日から起算して九十日以内に行われるものに限る。)

五 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)の使用又は支給(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局において保険適用を希望した日から起算して二百四十日以内(当該医療機器又は体外診断用医薬品を活用する技術の評価に当たって、当該技術と類似する他の技術の評価、当該技術を用いた医療の提供の方法その他の当該技術に関連する事項と一体的な検討が必要と認められる技術(以下「評価に当たって他の事項と一体的な検討を要する技術」という。)を活用した医療機器又は体外診断用医薬品の使用又は支給にあっては、保険適用を希望した日から起算して二年以内)に行われるものに限り、第八号に掲げるプログラム医療機器の使用又は支給を除く。)

五の二 医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る再生医療等製品(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)の使用又は支給(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局において保険適用を希望した日から起算して二百四十日以内(評価に当たって他の事項と一体的な検討を要する技術を活用した再生医療等製品の使用又は支給にあっては、保険適用を希望した日から起算して二年以内)に行われるものに限る。)

六 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)に収載されている医薬品(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の投与であって、医薬品医療機器等法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の規定による承認に係る用法、用量、効能又は効果と異なる用法、用量、効能又は効果に係るもの(別に厚生労働大臣が定める条件及び期間の範囲内で行われるものに限る。)

七 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る医療機器(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の使用又は支給であって、当該承認に係る使用目的、効果又は使用方法と異なる使用目的、効果又は使用方法に係るもの(別に厚生労働大臣が定める条件及び期間の範囲内で行われるものに限る。)

七の二 医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の三十七第一項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係る再生医療等製品(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)の使用又は支給であって、当該承認に係る用法、用量、使用方法、効能、効果又は性能と異なる用法、用量、使用方法、効能、効果又は性能に係るもの(別に厚生労働大臣が定める条件及び期間の範囲内で行われるものに限る。)

八 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の規定による承認を受けた者が製造販売した当該承認に係るプログラム医療機器の使用又は支給(次の各号に掲げるプログラム医療機器の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる条件及び期間の範囲内で行われるものに限る。)

イ 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の十七第一項の規定による承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の十七第一項の規定による承認を受けた後に、改めて承認を受ける場合(使用目的、効果又は使用方法が変更される場合に限る。)における当該承認に限る。以下「医療機器承認」という。)又は同法第二十三条の二の五第十五項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により承認を受けた事項の一部を変更しようとする場合(使用目的、効果又は使用方法を変更しようとする場合に限る。)における承認(以下「医療機器一部変更承認」という。)を受けようとする、又は受けた者が製造販売した当該医療機器承認又は医療機器一部変更承認に係るプログラム医療機器(保険適用を希望するものに限る。)であって、評価療養としてその使用又は支給を行うことが適当と認められるものとして別に厚生労働大臣が定めるもの (1)の条件及び(2)の期間

(1) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局におけるプログラム医療機器の使用又は支給に係る別に厚生労働大臣が定める条件

(2) 保険適用を希望した日から起算して二百四十日以内(評価に当たって他の事項と一体的な検討を要する技術を活用したプログラム医療機器にあっては、保険適用を希望した日から起算して二年以内)であって別に厚生労働大臣が定める期間

ロ 現に保険適用されているプログラム医療機器のうち、使用成績を踏まえた再評価(当該プログラム医療機器における保険適用されていない範囲における使用又は支給に係る有効性に関するものに限る。)に係る申請を行い、又は行おうとするものであって、評価療養としてその使用又は支給を行うことが適当と認められるものとして別に厚生労働大臣が定めるもの (1)の条件及び(2)の期間

(1) 別に厚生労働大臣が定める条件

(2) 当該申請を行った日から起算して二百四十日以内(評価に当たって他の事項と一体的な検討を要する技術を活用したプログラム医療機器にあっては、保険適用を希望した日から起算して二年以内)であって別に厚生労働大臣が定める期間

この記事では、先進医療と治験に触れておきます。

(他の評価療養についても、患者への情報提供 ⇒ 患者の同意がされたものに限られます)

保険外併用療養費の対象となる先進医療は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限られます(平成18年9月12日厚労告495号)

また、先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、保険医療機関が上記の施設基準に適合していることを地方厚生(支)局長に届け出る必要があります(平成18年3月13日保医発0313003号)

なお、保険医療機関は、保険外併用療養費の支給対象となる先進医療を行うに当たり、あらかじめ患者に対し、その内容及び費用に関して説明を行い、患者の自由な選択に基づき、文書によりその同意を得ることが必要です(前掲通達)

したがって、先進医療の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる場合は、保険外併用療養費の支給対象となりません(前掲通達)

保険外併用療養費の対象となる治験(に係る診療)は、大きくは次の三つに分けられています(平成18年9月12日厚労告495号)

- 人体に直接使用される薬物に係る治験についての診療(医薬品についての治験)

- 機械器具等に係る治験についての診療(医療機器についての治験)

- 加工細胞等に係る治験についての診療(再生医療等製品についての治験)

留意事項としては、保険外併用療養費の支給対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提として、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られます(平成18年3月13日保医発0313003号)

したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる場合は、保険外併用療養費の支給対象となりません(前掲通達)

評価療養の解説は以上です。

患者申出療養

患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきか否かについて評価を必要とする療養として、厚生労働大臣が定めるものをいいます(法63条2項4号)

患者申出療養についても、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を必要としています。

(将来の保険適用につなげることを目的とした制度です)

患者の申出に基づいて患者申出療養が行われるまでの流れを簡単に解説します。

例えば、国(厚生労働大臣)が定めた評価療養の範囲を超える高度な療養について、患者と主治医が「この治療方法や薬を試してみましょうか」と相談しているシーンを想像してみてください。

患者申出療養の申出は、厚生労働大臣に対し、臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行います(法63条4項)

(参考|臨床研究中核病院一覧(厚生労働省ホームページへのリンク))

厚生労働大臣は、当該申出について速やかに検討を加え、必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めます(法63条5項)

ちなみに、患者申出療養についても、保険医療機関は、保険外併用療養費の支給対象となる患者申出療養を行うに当たり、あらかじめ患者に対し、その内容及び費用に関して説明を行い、患者の自由な選択に基づき、文書によりその同意を得ることとなっています(平成18年3月13日保医発0313003号)

制度のイメージとしては、評価療養の対象範囲を超える部分(先進医療や治験が実施されていなかったり、実施されていてもそれらの基準に該当しないケース)が「患者申出療養」の対象範囲です。

(患者申出療養として保険外併用療養費が支給されれば、一連の医療行為を全額自己負担する場合と比べて、患者の負担が軽減されます。また、当該医療行為から得られるデータは将来の保険適用にもつながります)

患者申出療養は、第四に掲げる患者申出療養(第四に規定する負傷、疾病又はそれらの症状の患者に対して行われるものに限る。)となっています(平成20年3月27日厚労告129号)

第四 患者申出療養を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する患者申出療養

一 削除

二 マルチプレックス遺伝子パネル検査による遺伝子プロファイリングに基づく分子標的治療(ダブラフェニブ経口投与及びトラメチニブ経口投与の併用療法を除く。) 根治切除が不可能な進行固形がん(遺伝子プロファイリングにより、治療対象となる遺伝子異常が確認されたものに限る。)

三 削除

四 削除

五 タゼメトスタット経口投与療法 悪性固形腫瘍(従来の治療法に抵抗性を有するものであって、生後六月以上三十歳未満の患者に係るものに限る。)

六 経皮的胸部悪性腫瘍凍結融解壊死療法 肺悪性腫瘍、縦隔悪性腫瘍、胸膜悪性腫瘍又は胸壁悪性腫瘍

七 削除

八 ペミガチニブ経口投与療法 進行固形がん(過去に線維芽細胞増殖因子受容体阻害薬が投与された患者に係るものに限る。)

九 遺伝子パネル検査結果等に基づく分子標的治療 悪性腫瘍(従来の治療法に抵抗性を有するものであって、三十歳未満の患者に係るものに限る。)

患者申出療養の解説は以上です。

選定療養

選定療養とは、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養をいいます(法63条2項5号)

評価療養、患者申出療養との大きな違いとしては、選定療養は将来の保険適用につなげることを目的とした制度ではありません。

代表的な選定療養を載せておきます。

- 特別の療養環境(差額ベッド)の提供

- 予約診療

- 時間外診療(保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察)

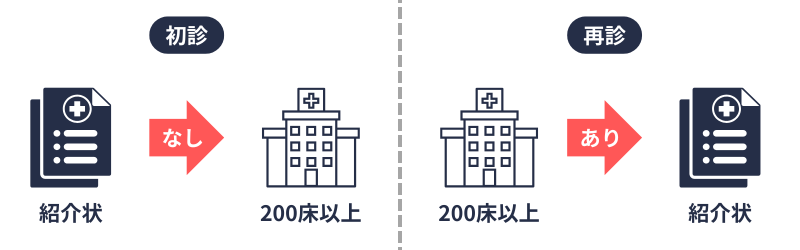

- 大病院(病床数200以上の病院)の初診又は再診

- 180日を超えた入院

- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある場合に先発医薬品を希望するケース(長期収載品の選定療養)

患者(被保険者)は、自らの選択により、「特別の料金」を支払うことで選定療養を受けられます。

(入院などの保険適用の部分には、療養の給付ではなく、保険外併用療養費として現物給付されます)

選定療養は社労士試験でも比較的問われていますので、時間があれば下のタブ内もご確認ください。

選定療養は、次の各号のとおりです(平成18年9月12日厚労告495号)

一 特別の療養環境の提供

二 予約に基づく診察

三 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察

四 病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)

五 病床数が200以上の病院について受けた再診(当該病院が他の病院(病床数が200未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)

六 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるもの

七 別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)

八 前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給

九 金属床による総義歯の提供

十 う蝕に罹患している患者(う蝕多発傾向を有しないものに限る。)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理

十一 白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給

十二 主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用期間の終了後において患者の希望に基づき使用することが適当と認められるものの使用

十三 間歇スキャン式持続血糖測定器の使用(診療報酬の算定方法に掲げる療養としての使用を除く。)

十四 医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解

十五 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品のある薬担規則第七条の二に規定する新医薬品等(昭和四十二年九月三十日以前の薬事法の規定による製造の承認(以下この号において「旧承認」という。)に係る医薬品であって、当該医薬品とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有するものとして、医薬品医療機器等法第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認(旧承認を含む。)がなされたものがあるものを含む。)であって別に厚生労働大臣が定めるものの処方等又は調剤(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)

この記事では、特別の療養環境(差額ベッド)の提供、予約診療、時間外診療、病床数200以上の病院における初診又は再診、長期収載品、不妊治療について触れておきます。

特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があります(平成18年3月13日保医発0313003号)

特別の療養環境を提供しても、患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない例として、次の①~③が示されています(前掲通達)

- 同意書による同意の確認を行っていない場合(同意書に室料の記載がない、患者側の署名がないなど、内容が不十分な場合を含む)

- 患者本人の治療上の必要により特別療養環境室へ入院させる場合(例:救急患者や術後の患者であって病状が重篤なため安静を必要とする者、免疫力が低下し感染症に罹患するおそれのある者など)

- 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合(例:MRSA等に感染している患者及び当該感染症の疑似症患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者、特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた者)

前掲通達では、これらのほか、特別療養環境室の要件(一室のベッド数4床以下、病床ごとにプライバシーを確保する等)、差額ベッドを設置できる割合(原則として5割(ただし特定機能病院以外で開設者が国なら2割、地方公共団体なら3割)まで)、外来医療に係る特別の療養環境の提供等が定められています。

通達(平成18年3月13日保医発0313003号)より、主な留意事項を整理しておきます。

予約診療

- 予約料の徴収は、患者の自主的な選択に基づく予約診察についてのみ認められる。

- 病院側の一方的な都合による徴収は認められない。

- 予約診察による特別の料金の徴収については、当該予約診察が保険医療機関において対面で行われるものでなければ認められない。

- 予約時間から一定時間(30分程度)以上患者を待たせた場合は、予約料の徴収は認められない。

- 予約患者については、予約診察として特別の料金を徴収するのにふさわしい診療時間(10分程度以上)の確保に努めるものとし、医師又は歯科医師1人につき1日に診察する予約患者の数は概ね 40人を限度とする。

時間外診療

- 時間外診療よる特別料金の徴収については、緊急の受診の必要性はないが患者が自由な選択に基づき、自己の都合により時間外診察を希望した場合に限られる。

- 緊急やむを得ない事情による時間外の受診については、従前通り診療報酬点数表上の時間外加算の対象となり、患者からの費用徴収は認められない。

- 時間外診察に係る特別の料金の徴収については、当該時間外診察が保険医療機関において対面で行われるものでなければ認められない。

- 社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後4時)であっても、当該保険医療機関の標榜診療時間帯以外であれば、時間外診察に係る特別料金の徴収は認められる。

一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じているため、患者に対して適切な受診を行うようお願いする趣旨の制度です。

次に掲げる病院(以下、特定機能病院等)については、特別料金の徴収が認められない場合(後述)を除き、初診又は再診時に特別料金が徴収されます(平成18年3月13日保医発0313003号)

- 特定機能病院

- 地域医療支援病院(一般病床の数が200未満の病院を除く)

- 紹介受診重点医療機関(一般病床の数が200未満の病院を除く)

(特定機能病院には承認要件があり、その一つに400以上の病床を有することがあります)

ちなみに、特定機能病院等以外の病院であって一般病床の数が200以上の病院については、初診又は再診時に特別料金を徴収できる(病院の任意)とされています(前掲通達)

以降は特定機能病院等を想定して解説します。

特別料金の額

特定機能病院等において初診又は再診時に徴収される特別料金は、下表のとおりです(前掲通達)

| 区分 | 初診 | 再診 |

| 医科 | 7,000円以上 | 3,000円以上 |

| 歯科 | 5,000円以上 | 1,900円以上 |

特別料金の徴収が認められない場合

(特定機能病院等以外の病院であって一般病床の数が200以上の病院についても同様です)

次のいずれかの場合は、初診について特別料金の徴収が認められません(平成18年9月12日厚労告495号)

- 他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合

- 緊急その他やむを得ない事情がある場合

(紹介状がない場合に特別料金が徴収されます)

次のいずれかの場合は、再診について特別料金の徴収が認められません(前掲告示)

- 病床数200以上の病院が他の病院(病床数が200未満のものに限る)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出(以下、逆紹介)を行っていない場合

- 緊急その他やむを得ない事情がある場合

(逆紹介されたにもかかわらす、再受診する場合は特別料金が徴収されます)

また、通達(平成18年3月13日保医発0313003号)によると、「正当な理由がある場合」は特別料金を求めないことができる と定められています。

紹介状以外の理由(緊急その他やむを得ない事情がある場合及び正当な理由がある場合)による取扱いは、下のタブに格納しておきます(試験勉強としては参考まで)

緊急その他やむを得ない事情がある場合に該当する者を「特別料金を徴収できない者」、正当な理由がある場合に該当する者を「特別料金を徴収しなくともよい者」と表記しています。

詳細は下表のとおりです(平成18年3月13日保医発0313003号)

| 区分 | 初診 | 再診 |

| 特別料金を徴収できない者 | 緊急時の患者 国の公費負担医療制度の受給対象者 地方単独の公費負担医療(一定のもの)の受給対象者 無料低額診療事業の実施医療機関における当該制度の対象者 エイズ拠点病院におけるHIV感染者 | 同左 |

| 特別料金を徴収しなくともよい者 | ①自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者 ②医科と歯科との間で院内紹介された患者 ③特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者 ④救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者 ⑤外来受診から継続して入院した患者 ⑥地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者 ⑦治験協力者である患者 ⑧災害により被害を受けた患者 ⑨労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者 ⑩その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(患者の都合により受診する場合を除く) | 左記④⑤⑧⑨⑩ |

なお、同時に二つ以上の傷病についてそれぞれ別の診療科(例えば、A、B)で再診を行った患者であっても、ある傷病に係る診療科(A)において逆紹介されたにもかかわらず、当該診療科(A)を受診した場合には、別の傷病に係る診療科(B)において逆紹介されていない場合であっても、特別料金を徴収できます(前掲通達)

主な留意事項を整理しておきます。

なお、後発医薬品はジェネリック医薬品と表記しています。

長期収載品

ジェネリック医薬品がある場合の先発医薬品(長期収載品)を希望するケースは、先発医薬品とジェネリック医薬品との差額の4分の1に相当する額を、患者が特別料金として負担します(平成18年9月12日厚労告496号)

なお、上記の特別料金の負担が適用されるのは、患者に対して長期収載品の処方等又は調剤に関する十分な情報提供がなされ、医療機関又は薬局との関係において患者の自由な選択と同意があった場合に限られます(平成18年3月13日保医発第0313003号)

次のいずれかに該当する場合は、長期収載品に係る特別料金は徴収されません(同旨 前掲通達)

- 上記なお書の内容を満たさない場合

- 長期収載品の処方等又は調剤に医療上必要があると認められる場合

- 保険医療機関又は保険薬局において、在庫状況等を踏まえ、ジェネリック医薬品の提供が困難な場合

不妊治療

一般不妊治療や生殖補助医療については保険適用(3割負担)となります(参考:厚生労働省ホームページ不妊治療に関する取組)

ただし、「医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解」については、選定療養(特別料金の支払いが必要)の対象です(平成18年9月12日厚労告495号)

上記の選定療養が適用されるのは、患者に対して精子の凍結又は融解に関する十分な情報提供がなされ、医療機関との関係において患者の自由な選択と同意があった場合に限られます(平成18年3月13日保医発第0313003号)

解説は以上です。

保険外併用療養費には、告示、通達などが多数あり、それぞれの内容は専門的かつ膨大です。

期限(試験日)を考慮すると網羅的な学習は困難ですので、まずは過去問の範囲を覚えてから徐々に知識を広げてみてください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 平成18年9月12日厚生労働省告示495号(厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養)

- 令和2年3月5日保医発0305第5号(「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について)より、平成18年3月13日保医発0313003号

- 平成18年9月12日厚生労働省告示496号(保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法)

- 平成18年9月12日厚生労働省告498号(保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等)

- 平成20年3月27日厚生労働省告示129号(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準)

厚生労働省ホームページ|患者申出療養(過去の関係通知等)より|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00010.html

- 局長通知

- 課長通知

厚生労働省ホームページ|患者申出療養制度(患者さん向けページ)|

https://www.mhlw.go.jp/moushideryouyou/

厚生労働省ホームページ|紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html

厚生労働省ホームページ|令和6年度診療報酬改定についてより|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

- 関係法令等(15)