この記事では、高額療養費(保険者が全国健康保険協会のケース)について解説しています。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 健康保険法

- 令 ⇒ 健康保険法施行令

- 則 ⇒ 健康保険法施行規則

- 高齢者医療確保法 ⇒ 高齢者の医療の確保に関する法律

なお、当記事における「被保険者」には日雇特例被保険者は含まれません。

(日雇特例被保険者に対する保険給付は別の記事で解説する予定です)

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

制度の概要

詳細は後述しますので、先ずは高額療養費の全体像を解説します。

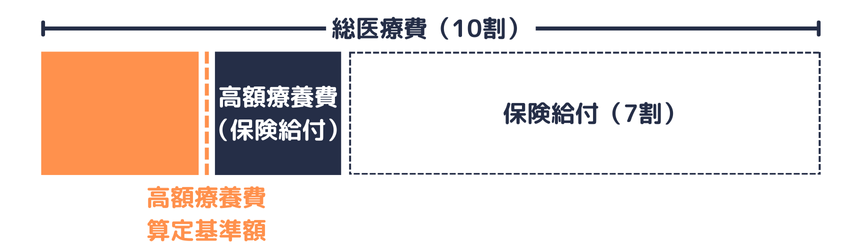

高額療養費とは、一部負担金等の額が著しく高額な場合に、次の①から②を差し引いた額が支給される制度(保険給付)です。

- 一部負担金等の額を合計した額

- 一部負担金等の限度額

ごくごく単純化すると、①は病院の窓口で支払う自己負担額です。

②は自己負担の上限額です(高額療養費算定基準額といいます)

高額療養費は、自己負担を高額療養費算定基準額までに抑える制度といえます。

(厳密には「一部負担金等の額」のほかに、「特定給付対象療養について、なお負担すべき額」も合算して、高額療養費算定基準額を超えるか否かを判断します)

一部負担金等の額

一部負担金等の額の定義は次のとおりです(法115条1項)

- 療養の給付について支払われた一部負担金の額

- 又は療養(食事療養および生活療養を除く)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

上段はいわゆる3割負担として病院等の窓口で支払った額です。

下段は10割の部分から、支給された7割を差し引いた額(つまりこちらも3割)に相当します。

(厳密には上段を一部負担金といい、下段と区別されます。上段と下段を総称して一部負担金等といいます)

以降、病院等(病院、診療所、薬局その他の者。以下同じ)の窓口で支払う金額を総称する場合に「自己負担額」と表記しています。

高額療養費の対象にならない療養

次の療養に対して支払った自己負担額は、高額療養費の対象になりません(法115条)

- 食事療養(食事療養標準負担額は、高額療養費の計算には含めません)

- 生活療養(生活療養標準負担額は、高額療養費の計算には含めません)

また、療養のうち、健康保険が適用されない部分(保険適用の療養と保険外の療養とを併用した場合における当該保険外に係る療養)についても、高額療養費の対象になりません。

以降、上記の「療養」は高額療養費の対象にならない前提で解説します。

別個とみなすもの

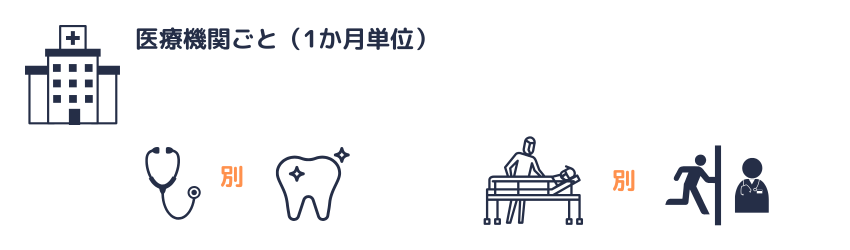

高額療養費は、1か月単位で、保険医療機関ごとに、医科と歯科とを区別して計算します(令43条9項)。また、入院と通院(外来)も区別して計算します(令43条9項、10項)

(通院と、その通院に係る調剤は合算します。治療用装具については、療養費が支給される場合でも医療機関のレセプトとは合算しません)

高額療養費における「世帯」

高額療養費では、「被保険者とその被扶養者」に属する範囲を「世帯」としています(同居の被扶養者に限りません)

同じ住所に住んでいて生計を共にしていても「被保険者と被保険者」の場合は、高額療養費の計算においては同一の「世帯」に属しているとみなしません。

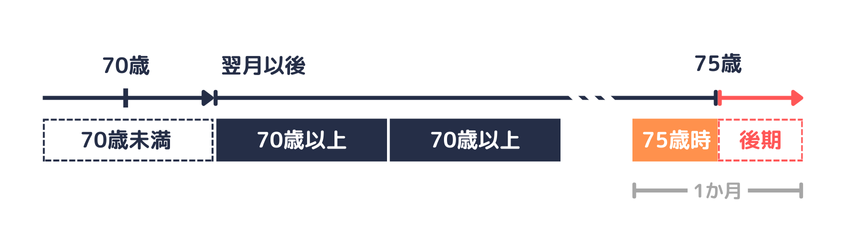

高額療養費制度は、おおきくは次の①②③に区別されます。

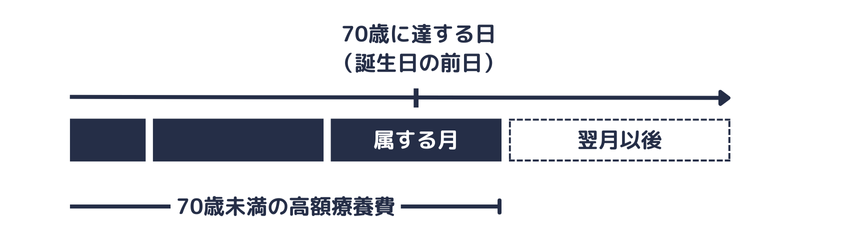

- 70歳未満の高額療養費

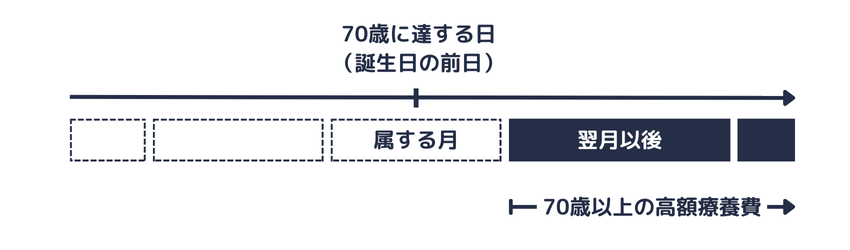

70歳に達する日の属する月以前に療養を受けた人がいる場合の高額療養費です。 - 70歳以上の高額療養費

70歳に達する日の属する月の翌月以後に療養を受けた人(一部の制度は一定の要件あり)がいる場合の高額療養費です。 - 75歳到達時の高額療養費

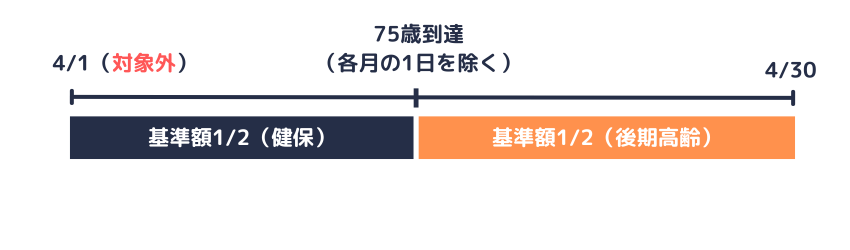

75歳に達したことで後期高齢者医療の被保険者となった日(当該日が月の初日の場合を除く)の属する月に受けた療養に係る高額療養費です。

(厳密には、被保険者が75歳に達したことを理由に被扶養者の資格を喪失した人にも③の高額療養費が適用されます)

75歳到達時の高額療養費の趣旨

- 高額療養費は1か月単位で計算するため、月の途中で75歳に達した場合には、健康保険の一部負担金等の限度額と、後期高齢者医療制度の一部負担金等の限度額が両方適用されます。

- 言い換えると、75歳到達月の一部負担金等の限度額(高額療養費算定基準額)は、実質2倍(各保険制度でそれぞれ適用)です。

- 上記の不都合を解消するため、それぞれの医療保険制度の本来の限度額を2分の1にします(後期高齢者医療制度の側にも同旨の定めがあります)

(より具体的には後述します)

以降の解説では、「一部負担金等の限度額」の表記を「高額療養費算定基準額」に統一します。

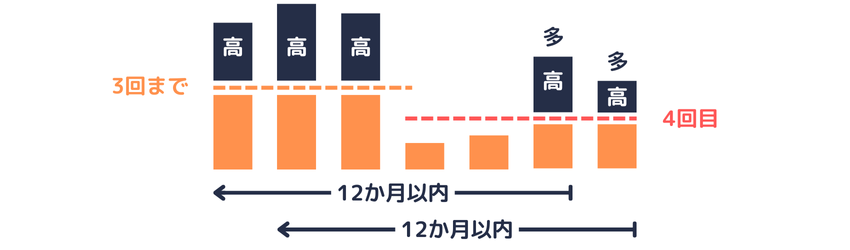

(今月受けた)療養のあった月以前の12か月以内に、すでに高額療養費の支給されている月数が3か月以上あることを「高額療養費多数回該当」といいます(同旨 令42条1項1号)

高額療養費多数回該当の場合は、高額療養費算定基準額が引き下げられます(令42条1項ほか)

当月から遡って12か月間に高額療養費の支給回数(多数回該当の場合を含む)が3回(3か月)ある場合に、4回目(当月)の支給額は高額療養費算定基準額を引き下げて計算するという意味です。

なお、多数回該当には次のような留意事項があります。

- 健康保険組合の被保険者から協会けんぽの被保険者に変わるなど、保険者が変わる場合には支給回数は通算されません(昭和59年9月29日保険発74号)

- 70歳以上の外来療養についての高額療養費のみが支給された月、長期高額疾病についての負担軽減のみが行われた月は、いずれも多数回該当の支給月(回数)に含めません(いずれの制度も後述します)

食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険適用外の療養に係る額(例えば、入院時に本人が希望して利用した特別室に係る室料)については、高額療養費と関係なく全額支払いが必要です。

申請書を提出

全額支払った後に払い戻しを受ける制度です。

「償還払い」又は「現金給付」ともいいます。

療養を受けた被保険者(又はその被扶養者)が、病院等に対して一部負担金等を全額支払います。

その後、高額療養費算定基準額を超えた部分を、被保険者が保険者に請求します。

限度額適用認定証

窓口負担の上限額(1か月単位)を高額療養費算定基準額にする制度です。

「現物給付」ともいいます(現金ではなく、高額療養費に相当する治療などの行為(現物)を給付します)

適用される高額療養費算定基準額について、事前に保険者から認定を受け、認定を受けた証(限度額適用認定証)を病院等に提出します。

(70歳以上の人は、所得区分に応じて限度額適用認定証がそもそも不要な場合もあります)

ちなみに、限度額適用・標準負担額減額認定証とは、所得区分が一定の低所得者①又は②(後述します)に該当する認定を受けた場合の認定証です(則105条)

その後、病院等に対して、限度額適用認定証の限度額の範囲で、一部負担金等を支払います。

マイナ保険証(健康保険証の利用を登録したマイナンバーカード)

オンライン資格確認を導入している病院等が前提です。

マイナ保険証を利用(情報提供に同意)すれば、窓口負担の上限額(1か月単位)は高額療養費算定基準額となります。

この制度も「現物給付」です。ただし、本来なら限度額適用認定証が必要な人でも認定証は不要になります。

制度の概要は以上です。

以降、高額療養費の各制度を年齢で区分して解説します。

70歳未満の高額療養費

はじめに70歳未満の高額療養費です。

70歳に達する日の属する月以前(以降、単に「70歳未満」と表記しています)に療養を受けた人がいれば、70歳以上の人を含めて「70歳未満の高額療養費」を計算します。

(ややこしい場合は「世帯(1人世帯を含む)の中に70歳未満の人がいる場合の高額療養費」と読み替えてください)

- 70歳未満の高額療養費は、一部負担金等世帯合算額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給されます。

- 高額療養費の額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額です。

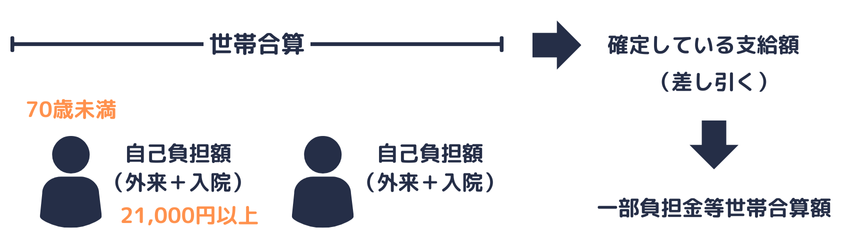

「一部負担金等世帯合算額」は、次の①と②の合計額です(令41条1項1号、2号)

(厳密には①と②の合計額から令41条2項~5項により支給される高額療養費を控除します。理由は段階的に解説しますが、結論はこちらのタブ内に記載しています)

- 一部負担金等の額(70歳未満の人は21,000円以上)の合計額

- 特定給付対象療養について、なお負担すべき額(70歳未満の人は21,000円以上)の合計額

①は「特定給付対象療養」以外の療養(厳密には令41条8項の療養も除く)について、一部負担金等の額を合計します。

特定給付対象療養は後述します(人工腎臓を実施している慢性腎不全についての高額療養費と一緒に解説します)

①②は、被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一つの病院等から受けた療養について合算します(令41条1項)

簡単に整理すると次のとおりです。

- ①②は、病院等に支払った金額(70歳未満の人は原則21,000円以上に限る)をそれぞれ1か月単位で合計します。

- ①+②が、病院等に支払った自己負担額(世帯単位)の合計額です。

- 被保険者とその被扶養者については、それぞれの自己負担額を合算します。

- 互いに被保険者の場合は、それぞれの自己負担額は合算しません。

なお、健康保険の保険給付(高額療養費に限らず)は、被扶養者が受けた療養に係る部分も含めて被保険者に対して支給されます。

70歳未満の高額療養費についての高額療養費算定基準額は、次表のとおりです(令42条1項)

| 所得区分 | 高額療養費算定基準額 | 多数該当 |

| 標月83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |

| 標月53万円以上83万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |

| 標月28万円以上53万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |

| 標月28万円未満 | 57,600円 | 44,400円 |

| 一定の低所得者① | 35,400円 | 24,600円 |

「標月」は標準報酬月額の略です。以下同じ。

「総医療費」は療養に要した費用の額(10割の額)です。以下同じ。

ちなみに、252,600円 ÷ 0.3=842,000円です。つまり842,000円の3割が252,600円です。

(少しでも暗記を減らしてみてください)

一定の低所得者①については、下のタブに格納しておきます。

なお、以降もタブをいくつか設けていますが、いずれも発展的な内容を格納しています。必要に応じて開閉してください。

一定の低所得者①とは、次のいずれかに該当する者をいいます(令42条1項5号ほか)

- 市町村民税非課税者である被保険者又はその被扶養者

- 療養のあった月において生活保護法6条2項に規定する要保護者(現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいいます)であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者又はその被扶養者

「市町村民税非課税者」とは、療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいいます。

「厚生労働省令で定める要保護者」とは、高額療養費の支給があり、かつ、次のいずれかに該当する者をいいます(則101条ほか)

- 食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者

- 生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者

なお、被保険者又はその被扶養者が生活保護法6条1項の被保護者(現に保護を受けている者をいいます)に該当する場合には、該当する者については令41条8項の高額療養費が適用されます。

70歳以上の高額療養費

ここからは70歳以上の高額療養費を解説します。

70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に適用される、高額療養費の計算方法の一つです。

解説では上記を前提に単に「療養」と表記しています。

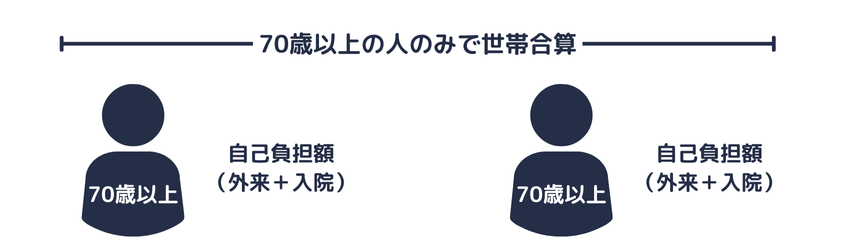

70歳以上の高額療養費は、おおきくは次の①②③に分かれます。

- 70歳以上の高額療養費(世帯単位))

②を計算しても、なお残る自己負担額(外来+入院)について、70歳以上の高額療養費を世帯単位で計算します。 - 70歳以上の外来療養についての高額療養費(月間)

①を計算する前に、70歳以上の外来療養に係る自己負担額のみで高額療養費を計算します(①の支給基準を満たさなくとも、②の高額療養費が支給されることもあります) - 70歳以上の外来療養についての高額療養費(年間)

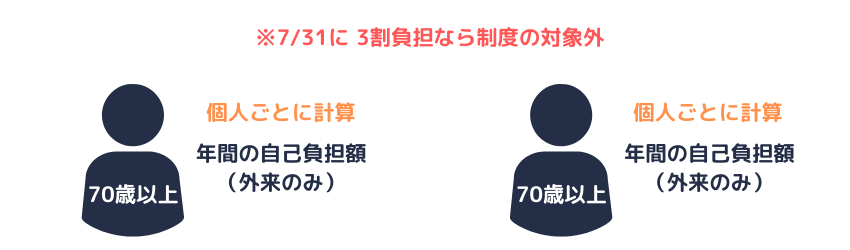

70歳以上の外来療養に係る自己負担額を1年間で合計し、毎年7月31日を基準に計算します。

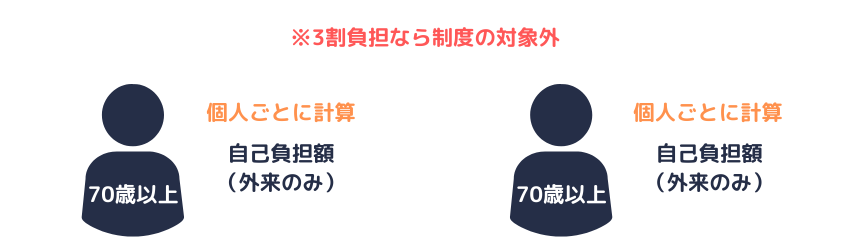

②③については、70歳以上でも、一部負担金の割合が3割の者は制度の対象外です(当該者は①のみで計算します)

なお、標準報酬月額が28万円以上でも、収入が520万円(被扶養者がいない場合は383万円)未満の場合は、70歳以上の療養についての一部負担金の割合は2割になります(令34条)

つまり、②③は、原則として標準報酬月額が28万円未満の被保険者(又はその被扶養者)を対象とする制度です。

以降は単に「標準報酬月額が(原則)28万円未満」と表記しています。

外来療養

外来療養とは、法63条1項の「療養の給付」のうち、次の①から④まで(①から④までの療養でも⑤に伴うものを除く)をいいます(令41条5項)

- 診察

- 薬剤又は治療材料の支給

- 処置、手術その他の治療

- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(注1)

(注1) ⑤はいわゆる入院です。療養の給付に含まれますが「外来療養」には含まれません。

以降、世帯単位、外来(月間)、外来(年間)の順で解説します。ただし、計算順序は外来(月間)➡世帯単位です。

外来(年間)は、外来(年間)以外の高額療養費(70歳未満の高額療養費を含む)をすべて計算した後に、1年に1度計算します。

「外来療養+入院」の自己負担額を世帯単位で合計します。

- 70歳以上の高額療養費は、「70歳以上一部負担金等世帯合算額」が高額療養費算定基準額を超える場合に支給されます。

- 高額療養費の額は、「70歳以上一部負担金等世帯合算額」から高額療養費算定基準額を控除した額です。

「70歳以上一部負担金等世帯合算額」は、(70歳以上の養費に係る)次の①と②の合計額です。

(厳密には①と②の合計額から令41条4項(75歳到達時の特例かつ70歳以上の者)又は5項(70歳以上の外来に係る月間)により支給される高額療養費を控除します)

- 一部負担金等の額の合計額(令41条3項1号)

- 特定給付対象療養について、なお負担すべき額の合計額(令41条3項2号)

70歳以上の高額療養費には、①②について「21,000円以上」という要件はありません。

①②は、被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一つの病院等から受けた療養について合算します(令41条3項)

「外来療養」の自己負担額を個人単位で合計します。

月単位で計算する70歳以上の外来療養についての高額療養費には、高額療養費算定基準額が18,000円(一定の低所得者は8,000円)に設定されています(令42条5項)

70歳以上の外来療養についての高額療養費(月間)は、標準報酬月額が(原則)28万円未満の被保険者を対象とする制度です。

上記に該当する被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一つの病院等から受けた外来療養について、次の①及び②の額を当該被保険者又はその被扶養者ごとに合計します。

- 一部負担金等の額の合計額(令41条5項)

- 特定給付対象療養について、なお負担すべき額の合計額(令41条5項)

例えば、被保険者が受けた外来療養に係る自己負担額が2万円、被扶養者が受けた外来療養に係る自己負担額が1万円だとしましょう。この場合、3万円と18,000円を比較するわけではありません。

被保険者の自己負担額は18,000円を超えますが、被扶養者の自己負担額は超えないことになります。

なお、上記はあくまで「70歳以上の外来療養についての高額療養費(月間)」の計算に適用される規定です。

- 70歳以上の外来療養についての高額療養費(月間)を計算した後は、入院を含めて70歳以上の高額療養費(世帯単位)を計算します。

- 世帯単位で計算するときの外来療養に係る自己負担額は、被保険者は18,000円(2,000円は外来療養についての高額療養費として控除します)、被扶養者は1万円で、世帯としては合計で28,000円になります。

- 世帯単位での自己負担額(入院を含む)の合計額が、高額療養費算定基準額(世帯単位)を超えなくとも、外来療養についての高額療養費として2,000円は支給されます。

(世帯に70歳未満の人がいる場合は、70歳以上の人に係る世帯単位を確定させてから、70歳未満の人を含めた世帯単位を計算します)

「外来療養」の自己負担額を個人単位で合計します。

おそらく高額療養費で最も複雑な制度です。

難しいと感じたら、年単位の外来も個人単位で計算、28万円未満、基準日(7/31)、計算期間(8/1~7/31)、144,000円を覚えてください。

はじめに用語の定義です。

- 基準日は7月31日です(令41条の2第1項ただし書き)

- 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までをいいます(令41条の2第1項ただし書き)

- 基準日被保険者とは、基準日における各保険者(協会けんぽ + 健保組合という意味です)の被保険者です。ただし、日雇特例被保険者、共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者は除きます(令41条の2第1項1号)

70歳以上の外来療養についての高額療養費(年間)は、基準日において、標準報酬月額が(原則)28万円未満の被保険者を対象とする制度です(令41条の2)

なお、計算期間において支給対象に該当した期間があっても、基準日に一部負担の割合が3割ならば制度の対象外です(令41条の2第1項ただし書き)

一部負担金等の額の合算

計算期間において支払った70歳以上の外来療養に係る一部負担金等の額(特定給付対象療養についてなお負担した額を含む)を、次の①②③ごとに合計します(一部負担の割合が3割のときに受けた外来療養に対する一部負担金等の額は除きます)

- 基準日被保険者

- ①の被扶養者(基準日被扶養者といいます)

- ①の被扶養者であった者(②に該当する者を除く)

上記①②③ごとに合計した一部負担金等の合計額は、それぞれ基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額、元被扶養者合算額といいます(令41条1項)。以下、これらを総称して単に合算額と表記しています。

年単位とはいえ「外来療養についての高額療養費」ですので、合算額は世帯単位ではなく、個人単位で計算します。

計算期間における70歳以上の外来療養に係る自己負担額には、高額療養費算定基準額(年単位)が144,000円に設定されています(令42条10項)

計算手順を簡単に整理しておきます。

- 組合員等(詳細は次のタブ内を参照)として受けた外来療養(一部負担金の割合が3割に相当するときに受けたものを除く)について支払った自己負担額(*1)も含めて、144,000円を超えるか否かを判定します(令41条の2第1項5号、6号、11号、12号、17号、18号)

- (*1)健康保険組合に加入していた期間について付加給付が支給される場合は、当該者に係る付加給付の額を控除します(令41条の2第1項1号)

- 合算額(*2)のいずれかが144,000円を超えた場合は、当該超えた額(*3)の合計額が高額療養費として基準日被保険者に支給されます(令41条の2第1項)

- (*2)月単位で支給される高額療養費(令41条1項~5項)があれば、当該支給額を控除します

- (*3)制度上は、144,000円を超える額に高額療養費按分率(例えば、保険者が協会けんぽであれば、協会けんぽに加入していた期間に支払った自己負担額を合算額で除した率)を乗じて得た額が、健康保険(この例では協会けんぽ)に係る保険給付の額です(令41条の2第1項)

上記箇条書きのとおり、実際には高額療養費の支給総額を合算額に占める割合に応じて保険制度の運営者間で按分します。

計算期間に協会けんぽの被保険者に該当していたものの、基準日に組合員等に該当する者に対しては、令41条の2第1項を読み替えて、(基準日には組合員等ですが)協会けんぽの期間に係る高額療養費(協会けんぽの被保険者期間の保険給付)が支給されます(令41条の2第2項から7項まで)

手続きについては、マイナンバーによる情報提携を希望したり、希望しない場合は本人が証明書を取得して、基準日に加入している保険制度の運営者にまとめて申請します(高額療養費は保険制度の運営者側で計算してくれます)

70歳以上の外来療養についての年間の高額療養費における「組合員等」は次のとおりです(令41条の2第9項)

- 日雇特例被保険者

- 日雇特例被保険者であった者(法126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限る。法3条2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者または法126条3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者は除く)

- 船員保険の被保険者

- 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

- 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

- 国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員

- 後期高齢者医療の被保険者

組合員等の被扶養者等は次のとおりです(令41条の2第10項)

- 日雇特例被保険者の被扶養者

- 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者

- 国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者

世帯単位と個人単位で区別して掲載します。

70歳以上 世帯単位(入院 + 外来)

70歳以上の高額療養費を世帯単位で計算するときに適用される高額療養費算定基準額は、次表のとおりです(令42条3項)

| 所得区分 | 高額療養費算定基準額 | 多数該当 |

| 標月83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |

| 標月53万円以上83万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |

| 標月28万円以上53万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |

| 標月28万円未満 | 57,600円 | 44,400円 |

| 一定の低所得者① | 24,600円 | - |

| 一定の低所得者② | 15,000円 | - |

一定の低所得者②については、下のタブに格納しておきます。

一定の低所得者②とは、次のいずれかに該当する者をいいます(令42条3項6号ほか)

- 被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度分の一定の所得がない場合における、当該被保険者又はその被扶養者

- 療養のあった月において生活保護法6条2項に規定する要保護者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者又はその被扶養者

「一定の所得がない」とは、療養のあった月の属する年度分(療養のあった月が4月から7月までの場合は、前年度分)の次の①②の金額がないことをいいます。

- 市町村民税(特別区民税を含む)に係る総所得金額及び山林所得金額についての各種所得(*4)の金額(*5)

- 他の所得と区分して計算される所得の金額(*6)

(*4)利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいいます(所得税法2条1項22号)

(*5)所得からの控除額のルールは次のとおりです。

- 所得税法35条2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、公的年金等控除額を80万6,700円として算定した総所得金額とする。

- 総所得金額に給与所得(所得税法28条1項)が含まれている場合における当該給与所得については、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除し、さらに10万円を控除した金額(当該金額がマイナスの場合はゼロ)とする。

(*6)具体的には次のとおりです。

- 地方税法附則33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)

- 地方税法附則33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額

- 地方税法附則34条4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法33条の4第1項若しくは第2項、34条1項、34条の2第1項、34条の3第1項、35条1項、35条の2第1項、35条の3第1項又は36条の規定の適用がある場合は、これらの規定の適用により同法31条1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)

- 地方税法附則35条5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法33条の4第1項若しくは第2項、34条1項、34条の2第1項、34条の3第1項、35条1項又は36条の規定の適用がある場合は、これらの規定の適用により同法32条1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)

- 地方税法附則35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則35条の3第15項の規定の適用がある場合は、その適用後の金額)

- 地方税法附則35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則35条の2の6第11項又は35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合は、その適用後の金額)

- 地方税法附則35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)

- 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律8条2項に規定する特例適用利子等の額、同法8条4項に規定する特例適用配当等の額

- 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条12項に規定する条約適用配当等の額

70歳以上 個人単位(外来月間、外来年間)

70歳以上の高額療養費を個人単位で計算するときに適用される高額療養費算定基準額は、次表のとおりです(令42条5項、10項)

| 所得区分 | 月単位 | 年単位 | |

| (負担割合が3割に限る) 標月83万円以上 標月53万円以上83万円未満 標月28万円以上53万円未満 | 対象外 | 対象外 | |

| 標月28万円未満 | 18,000円 | 144,000円 | |

| 一定の低所得者① | 8,000円 | 144,000円 | |

| 一定の低所得者② | 8,000円 | 144,000円 |

ちなみに、18,000 × 8か月 = 144,000円です。

70歳以上の外来療養についての高額療養費には、多数回該当の制度は適用されません(令42条1項1号ただし書き)

一定の低所得者①及び②の年単位については、基準日に低所得者に該当するものの、計算期間に標月28万円未満(一般)に該当した月がある場合が想定されています(規定上は低所得者を除外していません)

(例えば、計算期間の前半18,000円 × 8か月 = 144,000円で、後半4か月に低所得者に該当した場合です)

なお、計算期間において「一般」に該当する月があっても、基準日に「標月28万円以上」で負担割合が3割(現役並み)の場合については、将来に向けて負担能力を有していると考えられることから年単位の対象外とされています(平成30年7月30日「高額療養費制度の見直しに関するQ&A」の更新について)

ただし、一般論としては8,000円 × 12か月 = 96,000円でしょうから、必要に応じて使い分けみてください。

(年単位の高額療養費を他の保険制度(例えば、国保)を含めた全体でみると、基準日に健康保険に加入しているとは限らないため、複雑になっています)

75歳到達時特例対象療養に係る高額療養費

(制度の趣旨は前述の解説をご参照ください)

次の①②③の療養を総称して75歳到達時特例対象療養といいます(令41条4項各号)

- 75歳到達前旧被保険者が、旧被保険者75歳到達月に受けた療養

- 75歳に達したことで、月の初日以外の日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る)に受けた療養

- 75歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者が、当該75歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者75歳到達月に受けた療養

75歳到達前旧被保険者とは、75歳に達したことで、月の初日以外の日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険者の資格を喪失した者をいいます。

(月の初日に取得した場合は、後期高齢者医療制度が1日から適用されるため、高額療養費算定基準額が実質2倍に設定される期間はありません)

旧被保険者75歳到達月とは、上記の「月の初日以外の日」の前日の属する月(同日以前の期間に限る)をいいます。

少々複雑なため、単純化しておきます。

- ①は、被保険者本人が後期高齢者医療の被保険者となったケースです。

- ②は、被扶養者本人が後期高齢者医療の被保険者となったケースです。

- ③は、健康保険の被保険者が75歳に到達したため、被扶養者(70歳以上とは限りません)が健康保険の被扶養者から外れたケースです。

ちなみに、③に該当するケースに対しては、国民健康保険の側にも健康保険と同様の規定があります(なお、75歳到達時特例対象療養に係る規定です)

75歳到達時特例対象療養に係る高額療養費は、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者ごとに(個人単位で)計算します(令41条2項、4項、5項)

75歳到達時特例対象療養に係る高額療養費の計算においては、「70歳以上の高額療養費」「70歳未満の高額療養費」それぞれに適用される高額療養費算定基準額を2分の1にします。

例えば「252,600円+(総医療費-842,000円)×1%」の場合は、「126,300円+(総医療費-421,000円)×1%」となります。

70歳以上の人

- 70歳以上の高額療養費(世帯単位)に適用される高額療養費算定基準額を2分の1にした額が適用されます(令42条4項)。75歳到達時特例対象療養に係る自己負担額を個人単位で合計した額と、上記の基準額を比較します。

- 多数回該当についても2分の1の額が適用されます。

- 70歳以上の外来療養についての高額療養費(月間)にも、2分の1にした額(9,000円又は4,000円)が適用されます(令42条5項)

- 70歳以上の外来療養についての高額療養費(年間)は144,000円で変わりません(令42条10項)

75歳到達時特例対象療養を受けた70歳未満の人

- 70歳未満の高額療養費に適用される高額療養費算定基準額を2分の1にした額が適用されます(令42条2項)

- 多数回該当についても2分の1の額が適用されます。

- 10,500円以上(21,000円 ÷ 2)の自己負担額を合算します。

特定給付対象療養についての高額療養費

ここからは、特定給付対象療養に係る高額療養費を解説します。

特定給付対象療養に係る一部負担金等の額についても、病院等ごとに医科、歯科に区分して、入院と通院も区別して、1か月単位で合計します。

特定給付対象療養に係る高額療養費は、ここまで解説してきた高額療養費とは区別されています。

ただし、公費負担医療を受ける場合は、(限度額適用認定証がなくとも)保険医療機関等が被保険者に代って、当該療養についての高額療養費を保険者に請求します(昭和48年10月30日保発42号)

保険者は上記の請求に係る高額療養費を保険医療機関等に支払います(令43条5項から8項まで)

(特定給付対象療養の範囲と、公費負担医療の範囲はおおむね一致します)

なお、健康保険を適用して特定給付対象療養を受けること(保険給付)と、公費負担を受けることはイコールではないため、公費負担を受ける手続はそれぞれの公費負担医療の定めによります。

公費負担医療

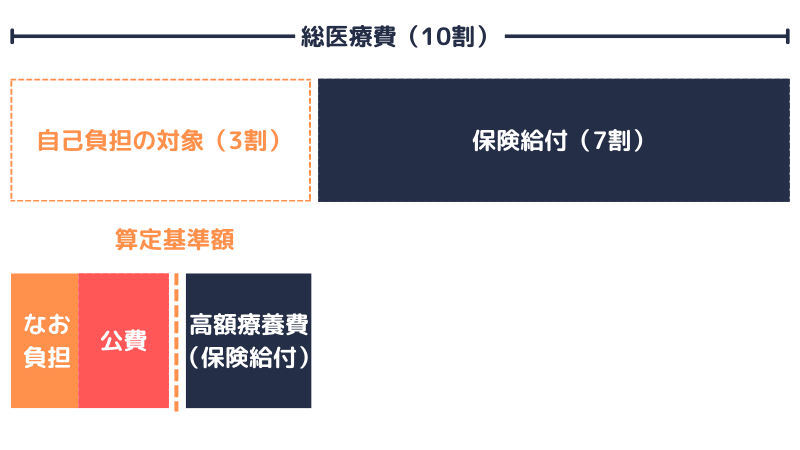

総医療費のうち、7割(又は8割)の部分は健康保険による保険給付です。残りの3割(又は2割)の部分は患者の自己負担額に相当します。

患者の自己負担額に相当する額が高額療養費算定基準額を超える場合は、その超える額にも保険給付(高額療養費)が行われます。

「患者の自己負担額に相当する額」に対して全額公費負担が行われる場合は、患者の負担する額はゼロです。

公費負担が一部の場合における患者が負担する額は受ける医療によって異なりますが、例えば、「患者の自己負担額に相当する額に〇%を乗じた額」のように計算されます(原則として公費負担より保険給付が優先です)

公費負担医療の対象外であったり、公費負担が一部の場合には、特定給付対象療養に係る一部負担金等の額を支払うことになります。

この「特定給付対象療養に係る一部負担金等の額」が、ここまで解説してきた高額療養費における「特定給付対象療養について、なお負担すべき額」です。

特定給付対象療養に係る高額療養費算定基準額については、「算定基準額までは公費負担の対象とし、超える部分は保険給付とする」と考えると分かりやすいかもしれません。

特定給付対象療養

次の療養を合わせて特定給付対象療養といいます(令41条1項2号)

- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(原爆一般疾病医療費)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養

- 被保険者又はその被扶養者が令41条9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養

特定給付対象療養に係る高額療養費としては、次の①②③に分かれます。

- 特定給付対象療養のうち、②及び③以外の療養を受けた場合(令41条6項の高額療養費)

- 保険者の認定を受けて、特定疾病給付対象療養を受けた場合(令41条7項の高額療養費)

- 保険者の認定を受けて、長期高額疾病に係る療養を受けた場合(令41条9項の高額療養費)

人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全についての一部負担金等の額の軽減は、③の高額療養費です。

当記事では③の高額療養費を「長期高額疾病についての負担軽減」と表記しています。

社労士試験の勉強としては令41条9項(長期高額疾病についての負担軽減)を優先してください。

特定疾病給付対象療養に長期高額疾病についての負担軽減は含まれません(令41条7項)

(いずれも特定給付対象療養には含まれます)

長期高額疾病についての負担軽減(直前の③)を受けるためには「特定疾病療養受療証」が必要です(保険者の認定を受けて交付されます。いわゆるマル長です)

ややこしいことに、特定疾病給付対象療養(直前の②)については「特定疾病療養受療証」は交付されません(保険者の認定を受けることは必要です)

「特定疾病」の文字は「特定疾病給付対象療養」「特定疾病療養受療証」両方にかかるため、その意味は文脈に応じて判断してください。

なお、「特定疾病」の範囲(定義)は保険制度によっても異なるため、やはり文脈に応じて判断してください。

(例えば、労働保険徴収法における特定疾病、介護保険法における特定疾病、高額療養費における特定疾病はそれぞれ定義が異なります)

令41条6項の対象となる療養は、「原爆一般疾病医療費」のほか「厚生労働省令で定める医療に関する給付」が定められています。

「厚生労働省令で定める医療に関する給付」の範囲は、下のタブに格納しておきます。

令41条1項2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりです(則98条)

一 児童福祉法19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法20条2項の医療に係る療育の給付又は同法21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法24条の20第1項(同法24条の24第3項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

二 予防接種法16条1項1号又は2項1号(新型インフルエンザ等対策特別措置法28条5項から7項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律58条1項の自立支援医療費、同法70条1項の療養介護医療費又は同法71条1項の基準該当療養介護医療費の支給

四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律30条1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

五 削除

六 麻薬及び向精神薬取締法58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

七 母子保健法20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

八 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法16条1項1号又は20条1項1号の医療費の支給

九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律37条1項(同法44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)、第37条の2第1項又は44条の3の2第1項(同法44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給

九の二 石綿による健康被害の救済に関する法律4条1項の医療費の支給

九の三 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法4条1号の医療費の支給

九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法12条1項の定期検査費、同法13条1項の母子感染防止医療費又は同法14条1項の世帯内感染防止医療費の支給

九の五 難病の患者に対する医療等に関する法律5条1項の特定医療費の支給

十 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令3条又は4条の医療費の支給

十一 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

施行規則98条11号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付は、次のように定められています(昭和59年9月28日厚告155号)

一 児童福祉法21条の6の措置(同法6条の2の2第2項に規定する児童発達支援のうち、同項に規定する治療を行う施設への措置に限る。)、同法22条1項の助産の実施、同法27条1項3号の措置、同条2項の指定発達支援医療機関への委託措置又は同法33条の一時保護に係る医療の給付

二 削除

三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律5条6項の主務省令で定める施設又は指定医療機関における医療の給付

四 昭和48年4月17日衛発242号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

五 昭和59年4月10日衛発266号厚生省公衆衛生局長通知「毒ガス障害者救済対策事業の実施について」による医療費の支給

六 平成元年7月24日健医発896号厚生省保健医療局長通知「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

七 平成4年4月30日環保業227号環境事務次官通知「水俣病総合対策費の国庫補助について」による療養費及び研究治療費の支給

八 平成15年6月6日環保企発030606004号環境事務次官通知「「茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱」について」による医療費の支給

九 平成17年5月24日環保企発050524001号環境事務次官通知「メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について」による研究治療費の支給

十 平成20年2月21日保発0221003号厚生労働省保険局長通知「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の取扱いについて」による医療費の支給

十一 平成20年3月31日健発0331001号厚生労働省健康局長通知「感染症対策特別促進事業について」による肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付

十二 平成30年6月27日健発0627第1号厚生労働省健康局長通知「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」による高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療に係る医療費の支給

十三 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る医療費の支給(検査に要する費用に係る自己負担額に相当する金額に対する給付を含む。)であって、厚生労働省保険局長が定めるもの

十四 都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という。)が行う医療に関する給付であつて、前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるもの

十五 都道府県等が行う医療に関する給付であつて、社会保険診療報酬支払基金法15条2項に規定する法律による医療に関する給付に準ずるもの

上記タブ内の給付に原爆一般疾病医療費、生活保護法の医療扶助(令41条8項の対象です)を加えると、(高額療養費の支給に係る)公費負担医療の範囲とおおむね一致します。

具体的には、下記通達の「別表」をご参照ください。

参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」の一部改正について

参考|高額療養費算定基準額

令41条6項の高額療養費に係る高額療養費算定基準額は、次表のとおりです(令42条6項)

| 区分 | 高額療養費算定基準額 | 多数該当 |

| 70歳未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | - |

| 75歳到達時 | 40,050円+(総医療費-133,500円)×1% | - |

| 70歳以上かつ入院 | 57,600円 | - |

| 75歳到達時かつ入院 | 28,800円 | - |

| 70歳以上かつ外来 | 18,000円 | - |

| 75歳到達時かつ外来 | 9,000円 | - |

標準報酬月額ではなく、年齢で区分されています。

(仮に公費負担がゼロならば、特定給付対象療養に係る患者の自己負担額の上限は、上記の基準額になります)

「特定疾病給付対象療養」の定義は次のとおりです(令41条7項)

- 特定給付対象療養(当該被保険者又はその被扶養者が令41条9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として厚生労働大臣が定めるものが行われるべきものをいう。

具体的には、下のタブに格納しておきます。

令41条7項の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付は、次のとおりです(平成21年4月30日厚労告290号)

一号 児童福祉法19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給

二号 難病の患者に対する医療等に関する法律5条1項の特定医療費の支給

三号 昭和48年4月17日衛発242号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

四号 平成30年6月27日健発0627第1号厚生労働省健康局長通知「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」による高療該当肝がん・重度肝硬変入院関係医療に係る医療費の支給

ちなみに、上記一号から四号までは、いずれも令41条1項2号の厚生労働省令で定める医療に関する給付(令41条6項の解説を参照)に含まれています。

(令41条7項の対象になる場合は令41条6項の対象にはなりません)

特定疾病給付対象療養に係る高額療養費の対象は、保険者の認定(則98条の2)を受けた被保険者又はその被扶養者です。

上記の認定を受けた被保険者又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養を受けた場合の高額療養費についても、保険医療機関等が被保険者に代って保険者に請求します(昭和48年10月30日保発42号)

特定疾病給付対象療養に対して公費負担が行われる場合も考え方は同じです。

特定疾病給付対象療養も特定給付対象療養に含まれますので、公費負担が一部の場合は「特定給付対象療養について、なお負担すべき額」を負担します。

参考|高額療養費算定基準額

特定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額は次表のとおりです(令42条7項)

当記事で解説した70歳未満、70歳以上、75歳到達時特例対象療養を受けた場合それぞれの高額療養費算定基準額と同じですので、ここまでの復習を兼ねて読んでみてください。

(仮に公費負担がゼロならば、特定疾病給付対象療養に係る患者の自己負担額の上限は、下記の基準額になります)

70歳未満の療養

| 所得区分 | 高額療養費算定基準額 | 多数該当 | 75歳到達時 |

| 標月83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 各1/2 |

| 標月53万円以上83万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 各1/2 |

| 標月28万円以上53万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 各1/2 |

| 標月28万円未満 | 57,600円 | 44,400円 | 各1/2 |

| 一定の低所得者① | 35,400円 | 24,600円 | 各1/2 |

「75歳到達時」は「75歳到達時特例対象療養を受けた場合」の略です。以下同じ。

(特定疾病給付対象療養に係る多数回該当を「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当」といいます)

70歳以上かつ入院の場合

| 所得区分 | 高額療養費算定基準額 | 多数該当 | 75歳到達時 |

| 標月83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 各1/2 |

| 標月53万円以上83万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 各1/2 |

| 標月28万円以上53万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 各1/2 |

| 標月28万円未満 | 57,600円 | 44,400円 | 各1/2 |

| 一定の低所得者① | 24,600円 | - | 1/2 |

| 一定の低所得者② | 15,000円 | - | 1/2 |

70歳以上かつ外来療養の場合

| 所得区分 | 月単位 | 年単位 | 75歳到達時 | |

| (負担割合が3割に限る) 標月83万円以上 標月53万円以上83万円未満 標月28万円以上53万円未満 | (注2) | - | - | |

| 標月28万円未満 | 18,000円 | (注3) | 1/2 | |

| 一定の低所得者① | 8,000円 | - | 1/2 | |

| 一定の低所得者② | 8,000円 | - | 1/2 |

(注2)外来療養に係る基準額はありません(令42条7項3号)。運用上は入院の場合と同じ基準額が設定されています(昭和48年10月30日保発42号)

(注3)特定疾病給付対象療養に係る年単位の基準額はありません。計算期間に支払った外来療養(特定給付対象療養を除く)に係る一部負担金等の額と、外来療養(特定給付対象療養に限る)に係る「なお負担すべき額」とを合計して144,000円を超えるか判断します。

費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならない疾病として、次の①②③の治療及び疾病が定められています(昭和59年9月28日厚告156号)

- 人工腎臓を実施している慢性腎不全

- 血漿分画製剤(けっしょうぶんかくせいざい)を投与している血友病(先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害)

- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

③の「厚生労働大臣の定める者」は、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する医療を受けている者です(平成元年7月31日保険発78号より)

長期高額疾病に係る高額療養費(負担軽減)の対象は、保険者の認定を受けた被保険者又はその被扶養者です。

保険者の認定を受けると、特定疾病療養受療証が交付されます(則99条4項)

特定疾病療養受療証を保険医療機関等の窓口に提示することにより、自己負担額が下記の高額療養費算定基準額に軽減されます。

高額療養費算定基準額

長期高額疾病に係る高額療養費算定基準額は、被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一つの病院等から受けた療養について、1万円(70歳未満かつ標準報酬月額が53万円以上の場合は2万円)です(令42条9項)

(75歳到達時特例対象療養については、1万円又は2万円に2分の1を乗じます)

ただし、直前の②及び③については、国が費用を負担すべき療養に係る疾病(平成18年9月8日厚労告489号)に該当するため、70歳未満かつ標準報酬月額が53万円以上の場合でも高額療養費算定基準額は1万円です(令42条9項)

(②及び③については、1万円の部分が公費負担の対象です)

なお、長期高額疾病に係る高額療養費については、他の傷病に係る高額療養費と世帯合算された場合を除き(多数回該当の)支給回数は通算されません(昭和59年9月29日保険発74号)

参考|高額療養費の計算

最後に、同一世帯に70歳未満の人と70歳以上の人がいる場合で高額療養費の計算手順を解説します。

ここまでの総復習として読んでみてください。

月間の高額療養費

月間の高額療養費(令41条1項~5項)は支給基準がより低いものから計算を確定させます。

最終的に令41条1項の高額療養費(75歳到達ではない70歳未満の高額療養費)の計算が必要な場合でも、自己負担額の合計額(世帯単位)から令41条2項~5項により支給される高額療養費を控除することで、一部負担金等世帯合算額を令41条1項の高額療養費に対応させています。

年間の高額療養費

70歳以上の外来(年間)の高額療養費(令41条の2)は二重給付とならないように計算されます。

令41条1項~5項により支給される高額療養費があれば、合算額から個人に係る支給額(按分及び端数処理の方法は平成29年12月4日保保発1204第2号)を控除します。つまり、月間の高額療養費を支給しても「なお残る外来に係る自己負担額」を計算期間を通して個人単位で合算し、当該合算額と144,000円を比較します。

計算順序のまとめ

情報を整理すると、高額療養費はここまで解説してきたルールに則って、次の①~⑤の順序で計算します(令41条1項~5項、令41条の2)

- 70歳以上の外来(月間)に係る高額療養費を70歳以上の者それぞれ個人単位で計算する(令41条5項)。なお、75歳到達時かつ70歳以上の者については、高額療養費算定基準額を1/2とする。

- 70歳以上の外来+入院(月間)の高額療養費を70歳以上の者のみの世帯単位(1人の場合は1人世帯)で計算する。なお、75歳到達時かつ70歳以上の者がいる場合は、当該者に係る高額療養費(令41条4項)を先に確定させる(令41条3項)

- 75歳到達時特例対象療養を受けかつ70歳未満の被扶養者であった者がいる場合は、当該者に係る70歳未満の高額療養費を計算する(令41条2項)

- 上記いずれの者を含め、世帯単位で70歳未満の高額療養費を計算する(令41条1項)

- 70歳以上の外来(年間)に係る高額療養費を70歳以上の者それぞれ個人単位で計算する(令41条の2)

- 「被保険者又はその被扶養者」を単に「人」と表記しています。

- 「一部負担金等の額」と「特定給付対象療養について、なお負担すべき額」を総称して単に「自己負担額」と表記しています。

規定に沿うと、次の①②③の順で高額療養費を計算します。

- 70歳以上の人について、70歳以上の外来療養についての高額療養費を個人単位で計算します

- 70歳以上の人について、70歳以上の療養(入院を含む)に係る高額療養費を世帯単位で計算します

- 70歳未満の人を含めた同一世帯について、70歳未満の高額療養費を計算します

次の条件でいずれも「多数回該当なし」で、同一の月(6月)にそれぞれ一つの病院等から受けた療養(すべて歯科診療以外)を前提に解説します。

- 被保険者73歳|標準報酬月額22万円(低所得者①及び②に該当しない)

自己負担額|当月の外来20,000円(年間合計90,000円)、当月の入院50,000円 - 被扶養者68歳

自己負担額|当月の外来10,000円、当月の入院100,000円 - 高額療養費算定基準額(以下「基準額」)

70歳以上(外来)18,000円

70歳以上(世帯単位)57,600円

70歳未満 57,600円

①の計算(令41条5項)

外来に係る自己負担が年間合計90,000円より(144,000円を超えていないため)、外来療養についての年間の高額療養費は該当しません。

(仮に超えた場合は、所得区分を基準日で判断します)

①の高額療養費

= 70歳以上(外来)の自己負担 - 70歳以上(外来)の基準額

= 20,000円 ー 18,000円

= 2,000円

①の高額療養費として2,000円の支給が確定します。

②の計算(令41条3項)

①により支給が確定している2,000円は自己負担額から差し引きます。

②の高額療養費

= 70歳以上(外来+入院)の自己負担額 - 70歳以上(世帯単位)の基準額

=外来(20,000円-2,000円) + 入院50,000円 - 57,600円

= 10,400円

②の高額療養費として10,400円の支給が確定します。

参考|70歳以上の高額療養費(外来 + 入院)

= ① + ②

= 2,000円 + 10,400円

= 12,400円

③の計算(令41条1項)

被扶養者(70歳未満)の外来に係る自己負担額は1万円(21,000円未満)ですので、被扶養者の外来に係る自己負担額は高額療養費の計算に算入しません。

①②により支給が確定している12,400円は自己負担額から差し引きます。

③の高額療養費

= 70歳以上の人の自己負担額 + 70歳未満の人の自己負担額 - 70歳未満の基準額

= (70,000円-12,400円)+ 100,000円- 57,600円

= 100,000円

③の高額療養費として100,000円の支給が確定します。

高額療養費の合計額(世帯合計)

= ①+②+③

= 2,000円 + 10,400円 + 100,000円

= 112,400円

112,400円が被保険者に支給されます。

参考|結果論

高額療養費の計算に含める自己負担額の合計(被扶養者の外来1万円は計上できない)

= 2万円 + 5万円 + 10万円

= 17万円

上記の合計額 - 70歳未満の基準額

= 170,000円 - 57,600円

= 112,400円

高額療養費の合計額(世帯合計)

= 112,400円

なお、所得区分が低所得者①又は②の場合や、70歳以上の外来療養についての高額療養費が適用される場合は、基準額が70歳未満と70歳以上とで異なるため、結果論で正しく計算できるとは限りません。

高額療養費の計算順序は令41条1項~5項、令41条の2を通して示されているため複雑な制度です。

試験勉強においては過去問(事例を問う形式)を中心に勉強してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 健康保険法施行令

- 健康保険法施行規則

- 健康保険法施行令第四十一条第七項の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付

- 健康保険法施行令第四十一条第九項の規定に基づき厚生労働大臣が定める治療及び疾病

- 健康保険法施行令第四十二条第九項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病

- 健康保険法施行規則第九十八条第十一号及び船員保険法施行規則第八十六条第十二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付

- 健康保険法施行規則第百六条第一項第八号及び第百七条第十号並びに船員保険法施行規則第九十六条第一項第八号及び第九十七条第十号の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付

- 特定疾患治療研究事業について

- 公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について

- 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業に係る治療研究費の支給が行われるべき治療を受けた場合の高額療養費の支給について

- 高額療養費制度の改正に伴う支給事務手続等について

- 健康保険における外来療養に係る年間の高額療養費の支給等の事務の取扱いについて

- 「高額療養費制度の見直しに関するQ&A」の更新について